Vercingetorix: Der Gallische Held und seine Revolte gegen Rom

Einleitung: Wer war Vercingetorix?

Vercingetorix gilt als einer der bekanntesten Krieger und Anführer der gallischen Stämme, der im 1. Jahrhundert v. Chr. einen großen Aufstand gegen die römische Expansion unter Julius Caesar anzettelte. Sein Name bedeutet übersetzt „großer König der Krieger“ – eine Bezeichnung, die seine Rolle als charismatischer und strategischer Führer unterstreicht. Obwohl er letztlich scheiterte und seine Niederlage das Ende der gallischen Unabhängigkeit markierte, bleibt er bis heute eine Symbolfigur des Widerstands und des Kampfes für die Freiheit.

Die frühen Jahre und der Aufstieg zum Anführer

Vercingetorix wurde um 82 v. Chr. als Sohn eines einflussreichen Adligen des keltischen Stammes der Arverner geboren. Sein Vater, Celtillus, hatte versucht, eine Allianz der gallischen Stämme zu schmieden, wurde jedoch von seinen eigenen Leuten hingerichtet, als er zu mächtig wurde. Dieses Schicksal prägte den jungen Vercingetorix, der bereits früh politische Taktiken und die Machtdynamik zwischen den Stämmen lernte.

Im Jahr 52 v. Chr., als Julius Caesar mit seinen römischen Legionen Gallien immer weiter unterwarf, gelang es Vercingetorix, die zerstrittenen Stämme zu einen. Mit überzeugender Rhetorik und militärischem Geschick wurde er zum Oberbefehlshaber der gallischen Koalition gewählt. Sein Plan: Eine vereinte Front gegen Rom zu bilden und die Besatzungstruppen aus dem Land zu vertreiben.

Strategie und Taktik der gallischen Revolte

Vercingetorix setzte auf eine Guerilla-Taktik, die den Römern großen Schaden zufügte. Anstatt sich auf offene Schlachten einzulassen, befahl er seinen Truppen, römische Versorgungslinien anzugreifen, Brücken zu zerstören und Dörfer niederzubrennen, um dem Feind keine Ressourcen zu hinterlassen. Diese „Verbrannte Erde“-Strategie zwang Caesar zu einer defensiveren Haltung.

Einer der entscheidenden Momente des Krieges war die Belagerung von Avaricum (heute Bourges). Obwohl die Stadt letztlich fiel und ein Massaker an den Bewohnern folgte, zeigte Vercingetorix’ Entschlossenheit, dass die Gallier bereit waren, hohe Opfer für ihre Freiheit zu bringen.

Die Schlacht von Gergovia

Ein großer Sieg gelang Vercingetorix in der Schlacht von Gergovia (Juni 52 v. Chr.), wo er Caesars Truppen eine empfindliche Niederlage zufügte. Er nutzte die Höhenlage der Festung aus und lockte die Römer in einen Hinterhalt. Dieser Triumph stärkte seine Position und brachte weitere Stämme auf seine Seite.

Doch obwohl die Gallier taktisch klug vorgingen, fehlte es ihnen an der langfristigen Logistik und Disziplin der römischen Armee. Caesar, ein Meister der Kriegsführung, begann, seine Legionen neu zu organisieren und Gegenangriffe zu planen.

Die Niederlage von Alesia und das Ende des Widerstands

Der Wendepunkt des Krieges kam mit der Belagerung von Alesia (September 52 v. Chr.). Vercingetorix hatte sich in die befestigte Stadt zurückgezogen, während Caesar ein riesiges Belagerungswerk errichtete – bestehend aus Wällen, Gräben und Türmen. Als gallische Entsatztruppen versuchten, die Römer von außen anzugreifen, scheiterte ihr koordinierter Angriff.

Letztlich musste sich Vercingetorix ergeben. Die Legende besagt, dass er in voller Rüstung zu Caesar ritt und seine Waffen zu dessen Füßen niederlegte. Er wurde gefangen genommen und später in Rom als Kriegstrophäe vorgeführt, bevor man ihn hinrichtete.

Die Bedeutung von Vercingetorix‘ Erbe

Obwohl sein Aufstand scheiterte, wurde Vercingetorix zu einem nationalen Mythos Frankreichs. Im 19. Jahrhundert, als Frankreich nach einer Identität jenseits der Monarchie suchte, wurde er als Symbol des Widerstands gegen Fremdherrschaft wiederentdeckt. Sein Vermächtnis lebt in Büchern, Denkmälern und sogar in modernen politischen Diskursen weiter.

Fazit des ersten Teils

Vercingetorix‘ Geschichte ist eine von Mut, Strategie und tragischem Scheitern. Sein Kampf gegen Rom zeigt die Herausforderungen, mit denen unterlegene Völker gegen übermächtige Imperien kämpfen. Doch sein Name bleibt als Inbegriff des Freiheitswillens in Erinnerung.

(Fortsetzung folgt)

Die Rolle der gallischen Stämme im Konflikt mit Rom

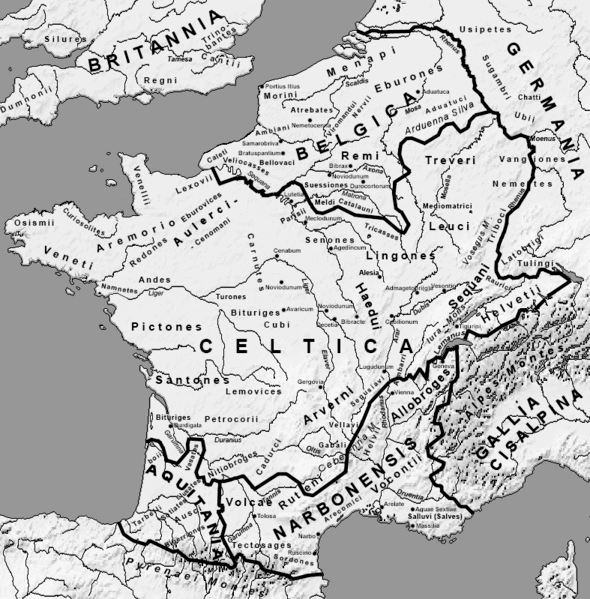

Gallien war zur Zeit von Vercingetorix kein geeintes Königreich, sondern ein Flickenteppich verschiedener keltischer Stämme, die oft untereinander in Fehden lagen. Die Arverner, der Stamm des Vercingetorix, gehörten zu den mächtigsten, doch erst durch die Bedrohung Roms gelang es, eine gemeinsame Front zu bilden. Andere wichtige Stämme wie die Häduer, die Senonen oder die Biturigen schwankten zwischen Bündnis mit Rom und Aufstand – eine Unsicherheit, die sowohl Caesar als auch Vercingetorix auszunutzen versuchten.

Interessant ist, dass einige gallische Adlige sogar mit den Römern kollaborierten, um eigene Machtinteressen durchzusetzen. Die Häduer etwa, traditionelle Rivalen der Arverner, verbündeten sich zeitweise mit Caesar, um ihre Position zu stärken. Dies zeigt, dass der Krieg nicht nur ein Kampf zwischen Galliern und Römern war, sondern auch interne Machtkämpfe widerspiegelte.

Die Bedeutung von Diplomatie und Propaganda

Vercingetorix verstand, dass ein militärischer Sieg allein nicht ausreichen würde. Er setzte auf psychologische Kriegsführung und Diplomatie, um Stämme auf seine Seite zu ziehen. Geschickt nutzte er die Furcht vor römischer Unterdrückung und appellierte an den gemeinsamen gallischen Stolz. Caesar hingegen spielte die Stämme gegeneinander aus, versprach Belohnungen für Loyalität und bestrafte Aufständische grausam.

Diese Dynamik macht deutlich, wie komplex der Konflikt war: Nicht nur Schlachten wurden auf dem Feld geschlagen, sondern auch in den Versammlungen der Druiden und den Höfen der Stammesführer.

Die militärischen Stärken und Schwächen der Gallier

Die gallischen Krieger waren für ihre Tapferkeit und ihren Kampfesmut berühmt. Mit langen Schwertern, Speeren und Schilden ausgestattet, waren sie in direkten Kämpfen gefürchtet. Allerdings fehlte es ihnen an Disziplin und strategischer Planung im großen Stil. Während die Römer in Formationen kämpften und Befehle präzise befolgten, neigten die Gallier zu spontanen Angriffen, was Caesar mehrfach ausnutzte.

Ein weiterer Nachteil war die mangelnde Logistik. Die Römer hatten ein ausgeklügeltes Versorgungssystem mit Nachschubrouten, während die gallischen Armeen oft von lokalen Ressourcen abhingen – ein Problem, besonders während Belagerungen.

Die Technologischen Unterschiede

Roms militärischer Vorteil lag auch in der technischen Überlegenheit. Die Legionäre verfügten über standardisierte Waffen, schwere Belagerungsmaschinen und gut ausgebaute Straßen für schnelle Truppenbewegungen. Die Gallier hingegen setzten auf individuelle Kampfkunst und improvisierte Taktiken.

Trotzdem zeigte Vercingetorix‘ Guerilla-Krieg, dass Flexibilität eine wirksame Waffe sein konnte. Seine schnellen Überfälle auf römische Nachschubkolonnen zwangen Caesar sogar zeitweise zum Rückzug.

Julius Caesar: Der Gegenspieler des Vercingetorix

Ohne die Figur des Julius Caesar wäre die Geschichte Vercingetorix‘ nicht vollständig. Caesar war nicht nur ein brillanter Feldherr, sondern auch ein Meister der politischen Manipulation. Sein Werk „De Bello Gallico“ (Der Gallische Krieg) diente nicht nur als militärischer Bericht, sondern auch als Propagandaschrift, um seinen Ruhm in Rom zu mehren.

Interessanterweise lobte Caesar in seinen Schriften sogar die Fähigkeiten des Vercingetorix – wohl auch, um seinen eigenen Sieg noch größer erscheinen zu lassen. Diese ambivalente Bewunderung zwischen Feinden ist ein faszinierender Aspekt ihres Konflikts.

Caesars Taktiken gegen die gallische Revolte

Caesars Erfolg beruhte auf mehreren Faktoren:

- **Schnelle Mobilität* Er teilte seine Legionen auf, um gleichzeitig an mehreren Fronten zu operieren.

- **Belagerungskunst* Die Konstruktion von Befestigungen wie in Alesia war eine seiner Spezialitäten.

- **Psychologische Kriegsführung* Durch gezielte Grausamkeit (etwa das Massaker von Avaricum) schüchterte er Gegner ein.

Doch auch Caesar machte Fehler. Die Niederlage bei Gergovia zeigte, dass selbst er verwundbar war, wenn er die Entschlossenheit seiner Feinde unterschätzte.

Die gesellschaftlichen Auswirkungen des Krieges

Der gallische Krieg veränderte nicht nur die politische Landkarte, sondern hatte auch tiefgreifende soziale Folgen. Schätzungsweise eine Million Gallier starben, weitere Million wurden versklavt. Ganze Regionen wurden entvölkert, während römische Siedler und Veteranen das Land übernahmen.

Für Rom wiederum war der Sieg über Gallien ein entscheidender Schritt zur Weltmacht. Die eroberten Ressourcen – Gold, landwirtschaftliche Güter, Sklaven – stärkten die Wirtschaft und finanzierten Caesars spätere Machtkämpfe in Rom.

Kultureller Wandel in Gallien

Nach der Eroberung begann die Romanisierung der gallischen Gebiete. Latein verdrängte allmählich die keltischen Sprachen, römische Städte entstanden, und die lokalen Eliten passten sich an, um ihre Macht zu erhalten. Doch viele gallische Traditionen lebten unter der Oberfläche weiter – ein Phänomen, das bis heute in französischer Folklore und regionalen Bräuchen spürbar ist.

Die letzten Tage des Vercingetorix

Nach seiner Gefangennahme in Alesia wurde Vercingetorix sechs Jahre lang in einem römischen Kerker festgehalten, bevor er 46 v. Chr. im Gefolge von Caesars Triumphzug durch Rom öffentlich vorgeführt und anschließend erwürgt wurde. Dieses grausame Ende unterstrich Roms Absicht, jeden Widerstand endgültig zu brechen.

Doch selbst in der Niederlage wurde Vercingetorix zur Legende. Sein Stolz und seine Weigerung, um Gnade zu bitten, beeindruckten sogar seine Feinde. In dieser Hinsicht war sein Tod nicht das Ende, sondern der Beginn eines Mythos, der die Jahrhunderte überdauern sollte.

Historische Quellen und ihre Verzerrungen

Unser Wissen über Vercingetorix stammt fast ausschließlich aus römischen Quellen – vor allem Caesars „De Bello Gallico“. Diese einseitige Überlieferung macht es schwer, die gallische Perspektive vollständig zu rekonstruieren. Moderne Archäologie hilft zwar, ein klareres Bild zu zeichnen, aber viele Fragen bleiben offen: Wie sah die Gesellschaft der Gallier wirklich aus? Wie entschieden sich Stämme für oder gegen Bündnisse?

Diese Wissenslücken machen Vercingetorix zugleich zu einer geheimnisvollen Figur, deren wahre Persönlichkeit wohl für immer Teil der Spekulation bleiben wird.

Zwischenfazit: Ein Kampf mit Langzeitfolgen

Der Aufstand des Vercingetorix war mehr als eine militärische Auseinandersetzung – er markierte den Zusammenprall zweier Kulturen und den Beginn einer neuen Ära für Gallien. Während Rom gestärkt daraus hervorging, wurde die keltische Welt nachhaltig verändert. Doch der Geist des Widerstands, den Vercingetorix verkörperte, lebte in Mythen und Geschichten weiter und inspiriert bis heute.

(Fortsetzung folgt)

Vercingetorix im kollektiven Gedächtnis: Mythen und moderne Rezeption

Nach seinem Tod verschwand Vercingetorix zunächst aus der offiziellen Geschichtsschreibung, doch im 19. Jahrhundert erlebte seine Figur eine bemerkenswerte Wiedergeburt. Während der Französischen Revolution und vor allem unter Napoleon III. wurde der gallische Held als Symbol nationaler Einheit und Widerstandskraft wiederentdeckt. Der Kaiser förderte archäologische Ausgrabungen in Alesia und ließ 1865 ein monumentales Standbild des Vercingetorix errichten - eine bewusste politische Botschaft in Zeiten wachsender Spannungen mit Preußen.

Der Mythos im Dienste der Nationenbildung

Die französische Republik übernahm später diese Interpretation und machte Vercingetorix zum Urvater der französischen Nation. Schulbücher priesen seinen Kampf für die Freiheit, wobei sie die historischen Fakten oft romantisch überhöhten. Diese patriotische Vereinnahmung zeigt, wie Geschichte für politische Zwecke instrumentalisiert werden kann. Interessanterweise beanspruchen heute auch regionale Bewegungen in der Auvergne und der Bretagne Vercingetorix als ihren kulturellen Ahnherrn.

Archäologische Spuren der gallo-römischen Zeit

Moderne archäologische Forschungen haben unser Verständnis der Epoche erheblich erweitert. Die Ausgrabungen in Bibracte, der Hauptstadt der Häduer und Treffpunkt des gallischen Widerstandsrats, geben Aufschluss über die hochentwickelte keltische Kultur. Man entdeckte:

- Komplexe Metallverarbeitungstechniken

- Ausgeklügeltes Münzwesen

- Beeindruckende Befestigungsanlagen

Diese Funde widerlegen das lange propagierte Bild der "primitiven Barbaren" und zeigen stattdessen eine vielfältige Zivilisation mit Handelsbeziehungen bis in den Mittelmeerraum.

Alesia heute: Zwischen Geschichte und Tourismus

Der Schauplatz von Vercingetorix' letzter Schlacht ist heute ein bedeutendes archäologisches Gelände mit Museumspark. Eine kontroverse Diskussion entzündet sich an der genauen Lokalisierung - einige Historiker bezweifeln, dass das offiziell anerkannte Alise-Sainte-Reine tatsächlich das historische Alesia ist. Ungeachtet dessen zieht der Ort jährlich tausende Besucher an, die die gewaltigen Belagerungswerke Caesars bestaunen können.

Vergleiche mit anderen antiken Freiheitskämpfern

Vercingetorix steht in einer Reihe mit anderen legendären Widerstandskämpfern gegen Rom:

- Arminius (Hermann der Cherusker), der 9 n. Chr. die Römer im Teutoburger Wald besiegte

- Boudicca, die britannische Königin, die 61 n. Chr. einen Aufstand anführte

- Spartakus, der Sklavenrebellion zwischen 73-71 v. Chr.

Doch während diese Figuren jeweils isolierte Erfolge erzielten, war Vercingetorix' Bewegung durch ihren territorialen Umfang und ihr politisches Programm einzigartig. Sein Versuch, eine gallische Nationalidentität zu schaffen, macht ihn zu einem besonders interessanten Forschungsobjekt.

Die Rolle der Druiden in der gallischen Gesellschaft

Oft übersehen wird die Bedeutung der druidischen Priesterkaste im Aufstand. Als Hüter der Tradition und Vermittler zwischen den Stämmen hatten sie erheblichen politischen Einfluss. Caesar berichtet von ihren langjährigen Ausbildungen und ihrer Zentralrolle in der gallischen Religion. Ihr möglicher Anteil an Vercingetorix' Strategie bleibt spekulativ, aber sicher ist, dass die Römer nach ihrem Sieg die Druiden systematisch verfolgten, da sie als Gefahr für die Romanisierung galten.

Vercingetorix in Literatur und Popkultur

Die Figur des gallischen Helden inspirierte zahlreiche künstlerische Werke:

- Den historischen Roman "Vercingétorix" von Camille Jullian (1901)

- Mehrere Filme und Fernsehproduktionen, darunter der französische Monumentalfilm "Vercingétorix" (2001)

- Comics wie "Asterix", wo er als ernsthafter Gegenpart zu den humorvollen Protagonisten auftritt

- Videospiele (z.B. "Civilization"-Reihe, "Total War: Rome II")

Diese Darstellungen schwanken zwischen historischem Realismus und nationalistischer Verklärung. Besonders der Asterix-Effekt hat das Bild des Vercingetorix in der Populärkultur stark geprägt - wenngleich stark vereinfacht.

Kritische Stimmen zur Heldenverehrung

Neuere Historiker fragen zunehmend kritisch nach den tatsächlichen Motiven und Methoden des gallischen Anführers:

- Waren seine Taktiken wirklich so innovativ?

- Wie freiwillig war die Unterstützung durch andere Stämme?

- Inwiefern profitierte er selbst von der römischen Präsenz in Gallien?

Diese differenzierte Betrachtung relativiert den Mythos, ohne die historische Bedeutung zu schmälern.

Die militarstrategischen Lehren aus dem gallischen Krieg

Militärakademien weltweit studieren noch heute Caesars Feldzüge in Gallien als Meisterstücke der Kriegskunst. Doch auch Vercingetorix' Ansätze bieten wertvolle Einsichten:

1. Die Effektivität asymmetrischer Kriegführung gegen überlegene Armeen

2. Die Bedeutung von Versorgungslinien in langen Konflikten

3. Die psychologische Komponente von Allianzbildung

Sein Scheitern lehrt zudem die Gefahren von:

- Unkoordinierten Angriffen

- Mangelnder langfristiger Planung

- Übertriebenem Vertrauen in befestigte Stellungen

Die Sprache als kulturelles Erbe

Obwohl Latein die keltischen Sprachen in Gallien verdrängte, haben sich bis heute zahlreiche keltische Wörter und Ortsnamen erhalten. Die französischen Begriffe "chemin" (Weg) oder "tonneau" (Fass) gehen auf gallische Wurzeln zurück. Diese sprachlichen Spuren bilden ein lebendiges Erbe der Kultur, die Vercingetorix zu verteidigen suchte.

Abschließende Würdigung eines widersprüchlichen Erbes

Vercingetorix bleibt eine Figur voller Widersprüche:

- Ein Führer, der Stämme einen konnte, aber nicht dauerhaft zusammenschweißen

- Ein Stratege mit bemerkenswerten Erfolgen, aber letztlicher Niederlage

- Eine historische Person, die zum Mythos wurde

Seine Geschichte wirft grundsätzliche Fragen auf:

- Kann militärischer Widerstand gegen ein Imperium erfolgreich sein?

- Wie entstehen nationale Identitäten?

- Inwieweit prägen spätere Interpretationen unser Verständnis der Vergangenheit?

Ein Vermächtnis für die Gegenwart

In einer Zeit, in der kulturelle Identitäten und Widerstand gegen Hegemonialmächte erneut an Bedeutung gewinnen, bietet das Schicksal Vercingetorix' relevante Denkanstöße. Sein Beispiel zeigt sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen des Kampfes gegen übermächtige Gegner - eine Lehre, die über die Antike hinausreicht.

Letztlich steht Vercingetorix nicht nur für das gallische Gallien, sondern für den ewigen menschlichen Drang nach Selbstbestimmung. Auch wenn sein politisches Projekt scheiterte, hat sein symbolischer Widerstand die Jahrhunderte überdauert und inspiriert bis heute jene, die für Freiheit und kulturelle Eigenständigkeit eintreten.

Comments