Teodosio I: L'Imperatore che Divise il Mondo

Introduzione a Teodosio I

Teodosio I, noto anche come Teodosio il Grande, fu uno degli imperatori romani più influenti della tarda antichità. Nato nel 347 d.C. in Hispania (nell'odierna Spagna), salì al potere in un periodo di profonda crisi per l'Impero Romano, caratterizzato da divisioni politiche, minacce esterne e tensioni religiose. La sua ascesa al trono nel 379 d.C. segnò l'inizio di un'epoca di trasformazioni radicali, che avrebbero plasmato non solo il destino di Roma, ma anche quello dell'intera Europa.

Le Origini e l'Ascesa al Potere

Teodosio proveniva da una famiglia aristocratica di origini ispaniche, con una solida tradizione militare. Suo padre, Flavio Teodosio, era un generale di grande successo sotto l'imperatore Valentiniano I. Tuttavia, dopo la caduta in disgrazia e l'esecuzione del padre nel 376 d.C., il giovane Teodosio si ritirò temporaneamente dalla vita pubblica.

La sua fortuna cambiò quando l'imperatore Graziano, alle prese con le invasioni gotiche e la crisi nei Balcani, lo nominò co-augusto d'Oriente nel 379 d.C. Teodosio dimostrò subito abilità diplomatiche e militari, riuscendo a stabilizzare la situazione nei confronti dei Goti e consolidando il suo potere.

La Politica Religiosa: Il Cristianesimo Diventa Religione di Stato

Uno degli aspetti più significativi del regno di Teodosio fu la sua radicale politica religiosa. A differenza dei suoi predecessori, che avevano oscillato tra tolleranza e repressione del cristianesimo, Teodosio si impegnò a fare del cristianesimo niceno l'unica religione ufficiale dell'impero.

Nel 380 d.C., con l'editto di Tessalonica, Teodosio dichiarò il credo niceno come l'unica forma legittima di cristianesimo, bandendo tutte le altre interpretazioni, compreso l'arianesimo, che fino ad allora aveva avuto una forte presenza nell'impero. Questo editto segnò l'inizio di una stretta collaborazione tra lo stato romano e la Chiesa cristiana, un legame che avrebbe influenzato i secoli successivi.

Teodosio fu anche noto per i suoi scontri con le autorità ecclesiastiche, come nel celebre caso di Ambrogio, vescovo di Milano, che lo costrinse a penitenza dopo il massacro di Tessalonica (390 d.C.), dimostrando che anche l'imperatore era sottoposto all'autorità morale della Chiesa.

La Divisione dell'Impero e la Morte

Un'altra svolta epocale del regno di Teodosio fu la divisione definitiva dell'Impero Romano tra i suoi due figli. Nel 395 d.C., alla sua morte, l'impero fu spartito tra:

- Arcadio, che divenne imperatore d'Oriente, con capitale Costantinopoli

- Onorio, che governò l'Occidente, con sede inizialmente a Milano e poi a Ravenna

Questa divisione, inizialmente concepita come una misura amministrativa, si rivelò permanente, contribuendo alla crescente separazione tra le due metà dell'impero.

Conclusione della Prima Parte

Teodosio I fu una figura complessa e contraddittoria: un abile generale, un fervente cristiano e un politico spietato. La sua eredità include la cristianizzazione definitiva dell'impero, la repressione del paganesimo e la divisione tra Oriente e Occidente, che avrebbe avuto ripercussioni secolari.

Nella prossima parte, esploreremo più a fondo le campagne militari di Teodosio, il suo rapporto con i barbari e l'impatto della sua legislazione sulla società romana.

Le Campagne Militari di Teodosio I

Teodosio I salì al potere in un momento critico per l’Impero Romano, minacciato sia internamente che esternamente. Le sue campagne militari furono fondamentali per ripristinare la stabilità, almeno temporaneamente, e consolidare il suo dominio.

La Guerra Gotica e il Trattato del 382

Una delle maggiori sfide che Teodosio dovette affrontare fu la crescente pressione delle tribù germaniche, in particolare i Goti, che avevano inflitto una disastrosa sconfitta all’esercito romano nella battaglia di Adrianopoli (378 d.C.), uccidendo persino l’imperatore Valente.

Teodosio adottò una strategia mista di forza e diplomazia. Dopo anni di scontri, nel 382 stipulò un trattato con i Goti, permettendo loro di stabilirsi entro i confini imperiali come foederati (alleati militari) in cambio del servizio nell’esercito romano. Questa decisione, se da un lato stabilizzò temporaneamente la frontiera danubiana, dall’altro segnò un cambiamento irreversibile nella composizione dell’impero, permettendo a intere popolazioni barbariche di insediarsi in territorio romano con le loro leggi e strutture sociali.

La Repressione delle Ribellioni

Oltre alle minacce esterne, Teodosio dovette contrastare varie rivolte interne. Due in particolare furono decisive:

- La rivolta di Magno Massimo (383-388 d.C.) – Dopo aver usurpato il trono in Britannia e Gallia, Magno Massimo minacciò l’autorità di Teodosio e del giovane Valentiniano II. Teodosio intervenne militarmente, sconfiggendolo e riaffermando il controllo su Occidente.

- La rivolta di Eugenio (392-394 d.C.) – Dopo la misteriosa morte di Valentiniano II, il generale franco Arbogaste nominò imperatore fantoccio Eugenio, un ex-professore di retorica. Ancora una volta, Teodosio marciò verso Occidente, sconfiggendo l’usurpatore nella battaglia del Frigido (394 d.C.), l’ultimo grande scontro militare di un imperatore romano unificato.

Teodosio e i Barbari: Una Relazione Ambivalente

Teodosio fu un imperatore che seppe sfruttare sia la forza che la diplomazia per gestire le popolazioni barbariche. Oltre ai Goti, altre tribù come gli Unni e gli Alani rappresentavano una minaccia costante. La sua politica oscillò tra la repressione militare e l’integrazione controllata:

- Incorporazione nell’esercito – Soldati germanici divennero una componente sempre più numerosa delle legioni, aprendo la strada alla crescente "barbarizzazione" dell’esercito.

- Matrimoni diplomatici – Teodosio stesso sposò una donna franca, Elia Flaccilla, mentre suo figlio Onorio fu fidanzato con la figlia del re visigoto Stilicone, dimostrando l’importanza strategica delle alleanze matrimoniali.

Tuttavia, queste misure crearono anche tensioni, poiché molti cittadini romani mal tolleravano l’influenza crescente dei "barbari" nelle strutture di potere.

Legislazione e Riforme Amministrative

Teodosio non fu solo un guerriero, ma anche un riformatore. La sua legislazione rifletteva sia la sua fede cristiana che la necessità di mantenere l’ordine in un impero sempre più frammentato.

Il Codice Teodosiano

Uno dei suoi lasciti più duraturi fu l’inizio della compilazione del Codice Teodosiano, completato dopo la sua morte nel 438 d.C. Questo codice raccoglieva e sistematizzava le leggi imperiali emanate da Costantino in poi, diventando una base fondamentale per il diritto romano tardo e influenzando persino il futuro Codice di Giustiniano.

Leggi contro il Paganesimo

Teodosio portò avanti una politica sempre più aggressiva contro il paganesimo:

- Vietò i sacrifici pubblici (391 d.C.).

- Ordinò la chiusura di templi pagani, come il Serapeo di Alessandria (392 d.C.).

- Bandì i Giochi Olimpici, considerati un residuo pagano (393 d.C.).

Queste misure accelerarono il declino delle tradizioni antiche, segnando la definitiva affermazione del cristianesimo come cultura dominante.

Politica Economica

Le guerre continue e l’aumento della burocrazia resero necessarie pesanti tasse, che provocarono malcontento nelle province. Teodosio cercò di mitigare le disuguaglianze con leggi che proteggevano i coloni dalle vessazioni dei grandi latifondisti, ma la pressione fiscale rimase un problema insostenibile per molti cittadini.

Conclusione della Seconda Parte

Teodosio I fu sia un condottiero che un amministratore meticoloso, capace di gestire crisi militari, consolidare il potere imperiale e ridefinire l’identità religiosa di Roma. Tuttavia, le sue scelte—dall’integrazione dei Goti alla soppressione del paganesimo—crearono tensioni che sarebbero esplose dopo la sua morte.

Nella prossima parte, approfondiremo il suo impatto sull’arte e la cultura, il complesso rapporto con la Chiesa e l’eredità che lasciò ai suoi successori, in un impero ormai diviso e sempre più vulnerabile.

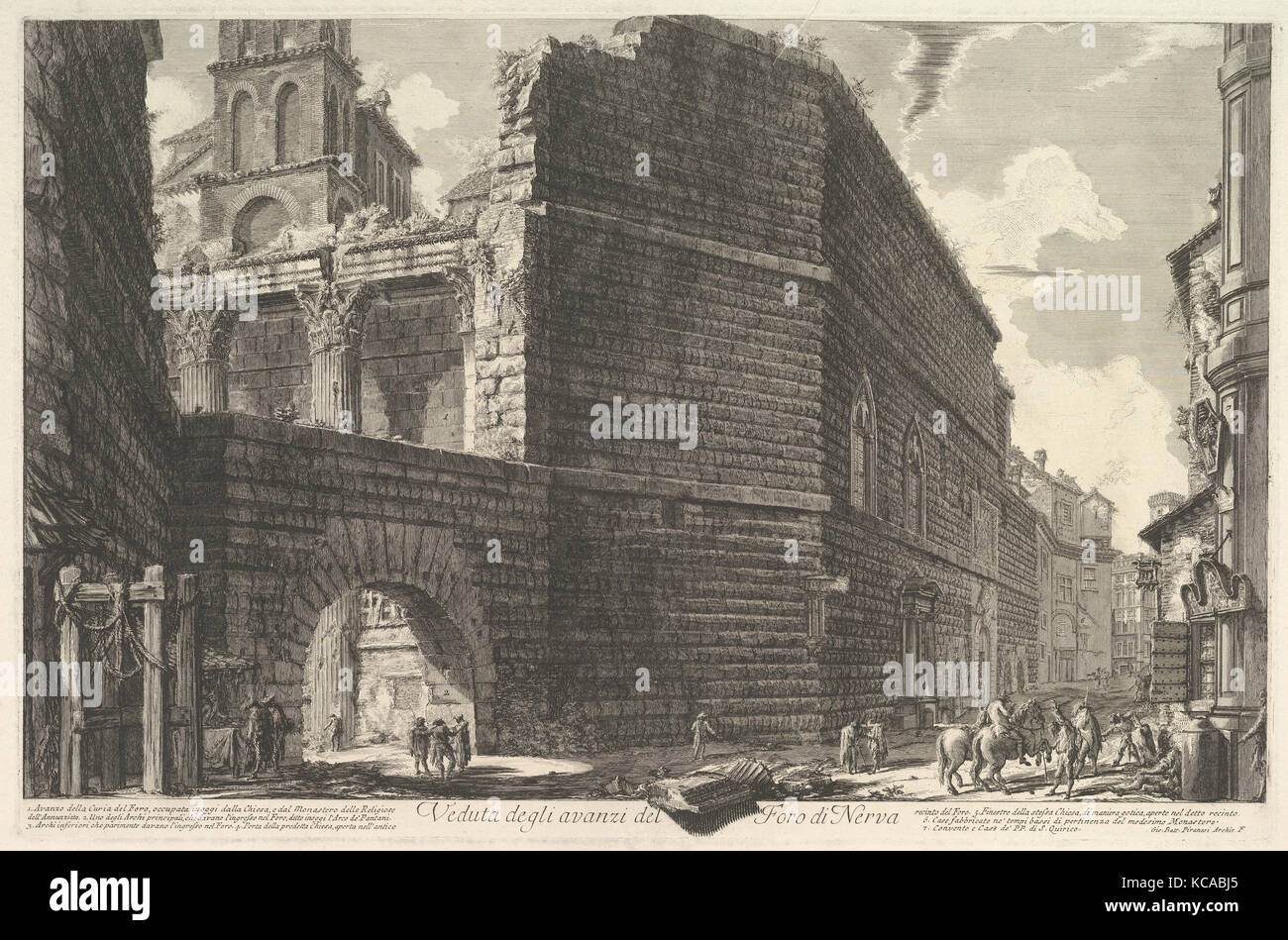

Teodosio I e la Cultura: L'Ultimo Splendore di Roma

Nonostante le turbolenze del suo regno, Teodosio I sostenne attivamente le arti e l’architettura, contribuendo alla grandezza culturale dell’impero in un’epoca di transizione. Costantinopoli, in particolare, beneficiò della sua attenzione, diventando sempre più il centro politico e culturale del mondo romano-orientale.

Patrocinio Artistico e Architettonico

Teodosio promosse grandi opere pubbliche, tra cui:

- L’Obelisco di Teodosio – Fatto erigere nell’ippodromo di Costantinopoli nel 390 d.C., questo obelisco egizio (originariamente costruito per il faraone Tutmosi III) venne trasportato da Alessandria come simbolo della continuità tra Impero Romano e antiche tradizioni.

- La Basilica di San Giovanni Evangelista a Ravenna – Commissionata da Galla Placidia (sua figlia), rifletteva l’influenza teodosiana nell’arte paleocristiana.

- Fortificazioni urbane – Aumentò le difese di città come Tessalonica e Antiochia, preparandole alla crescente instabilità militare.

L’arte teodosiana combinava ancora elementi classici con nuovi simbolismi cristiani, creando uno stile che anticipava l’arte bizantina.

Letteratura e Storiografia

Il periodo teodosiano vide figure intellettuali come:

- Sinesio di Cirene – Filosofo neoplatonico poi vescovo cristiano, le cui opere riflettono la tensione tra paganesimo e cristianesimo.

- Temistio – Senatore e oratore, che difese una visione di tolleranza religiosa contro la crescente intransigenza cristiana.

L’opera più significativa dell’epoca fu però la Historia Ecclesiastica di Rufino di Aquileia, che narrava la vittoria finale della Chiesa sotto Teodosio.

Teodosio e la Chiesa: Tra Collaborazione e Conflitto

Pur essendo un fervente cristiano, Teodosio ebbe rapporti tumultuosi con le autorità ecclesiastiche. Due episodi emblematici:

Lo Scontro con Ambrogio di Milano

Dopo il massacro di Tessalonica (390 d.C.), dove migliaia di cittadini furono uccisi per rappresaglia dopo la morte di un generale goto, il vescovo Ambrogio impose a Teodosio una pubblica penitenza, negandogli l’accesso alla basilica finché non si fosse umiliato. Questo evento segnò un precedente storico: per la prima volta, un imperatore si sottometteva pubblicamente all’autorità morale della Chiesa.

Il Concilio di Costantinopoli (381 d.C.)

Teodosio convocò questo concilio per rafforzare il credo niceno contro l’arianesimo. Il risultato fu la condanna definitiva delle eresie e l’affermazione della Trinità come dogma centrale. Tuttavia, il concilio evidenziò anche le crescenti divisioni tra le chiese d’Oriente e Occidente.

L’Eredità di Teodosio I

Alla sua morte nel 395 d.C., Teodosio lasciò due imperi separati ai figli:

- Arcadio (Oriente) – Già affetto da corruzione e intrighi di palazzo, ma con una solida base economica.

- Onorio (Occidente) – Più vulnerabile, con un’aristocrazia divisa e un esercito sempre più barbarizzato.

La divisione si rivelò irreversibile. Nel 476 d.C., l’Occidente cadde ufficialmente, mentre l’Oriente sopravvisse come Impero Bizantino per altri mille anni.

La Valutazione Storica

Gli storici dibattono se Teodosio abbia:

- Salvato l’impero – Consolidando frontiere e religione.

- Ne abbia accelerato il declino – Con una politica troppo rigida verso barbari e pagani.

Teodosio nella Memoria Moderna

Oggi Teodosio è ricordato come:

- Un fondatore della cristianità medievale per la Chiesa.

- Un distruttore della cultura classica per i neopagani.

- Una figura controversa negli studi storici, simbolo della fine di un’era.

Conclusione Finale

Teodosio I fu l’ultimo grande imperatore di un Mediterraneo unificato. Le sue scelte politiche, militari e religiose plasmarono il destino d’Europa, segnando la transizione dal mondo antico al Medioevo. Se da un lato garantì una sopravvivenza all’Oriente cristiano, dall’altro creò le premesse per il crollo dell’Occidente.

La sua eredità, fatta di splendore artistico, ferrea fede e divisioni irreparabili, resta una delle più emblematiche della storia romana. Mentre Costantinopoli continuava a brillare, Roma si avviava verso il suo crepuscolo, e Teodosio rimane il ponte tra queste due epoche.

Comments