Ovid: Leben und Werk des berühmten römischen Dichters

Einleitung

Publius Ovidius Naso, besser bekannt als Ovid, zählt zu den bedeutendsten Dichtern der römischen Literatur. Geboren im Jahr 43 v. Chr. in Sulmo, einem kleinen Ort in den Abruzzen, hinterließ er ein umfangreiches Werk, das die europäische Kultur und Literatur nachhaltig prägte. Seine Werke wie die „Metamorphosen“ oder die „Ars Amatoria“ zeugen von seiner poetischen Meisterschaft und seinem tiefen Verständnis menschlicher Emotionen. Dieser Artikel beleuchtet Ovids Leben, seine wichtigsten Werke und seinen Einfluss auf die Nachwelt.

Kindheit und Ausbildung

Ovid entstammte einer wohlhabenden Familie des Ritterstandes. Sein Vater ermöglichte ihm eine umfassende Ausbildung in Rhetorik und Philosophie, zunächst in Rom und später in Athen. Diese Bildung sollte ihn eigentlich auf eine Karriere in der Politik oder Justiz vorbereiten, doch Ovid entdeckte früh seine Leidenschaft für die Dichtkunst. Schon in jungen Jahren verfasste er erste poetische Werke und wandte sich damit gegen die Pläne seines Vaters, der eine traditionelle Laufbahn für ihn vorgesehen hatte.

Sein Talent wurde schnell erkannt, und er fand Anschluss an die literarischen Kreise Roms, wo er mit anderen bedeutenden Dichtern wie Vergil und Horaz in Kontakt kam. Obwohl er sich nie ganz vom politischen Leben zurückzog, widmete er sich vor allem der Poesie und entwickelte sich zu einem der führenden Vertreter der elegischen Dichtung.

Die frühen Werke: Liebeselegien und erotische Dichtung

Ovids frühe Schaffensphase ist geprägt von erotischer und liebeslyrischer Dichtung. Besonders bekannt sind seine „Amores“ („Liebesgedichte“), eine Sammlung von Elegien, die von leidenschaftlichen, oft auch spielerischen Liebeserlebnissen handeln. In diesen Gedichten porträtiert er eine fiktive Geliebte namens Corinna, die zum Symbol für die Freuden und Leiden der Liebe wird. Die „Amores“ stehen in der Tradition der römischen Liebeselegie, wie sie auch von Dichtern wie Tibull und Properz gepflegt wurde, doch Ovid verleiht dem Genre eine eigene, oft humorvolle Note.

Ein weiteres Werk aus dieser Zeit ist die „Ars Amatoria“ („Liebeskunst“), eine Art Lehrgedicht, das in drei Büchern Ratschläge für Männer und Frauen im Umgang mit der Liebe erteilt. Mit spielerischer Ironie gibt Ovid Tipps zur Verführung, zur Erhaltung einer Beziehung und sogar zum Umgang mit Eifersucht. Das Werk war in der römischen Gesellschaft äußerst populär, führte aber auch zu Kontroversen, da es als moralisch anstößig empfunden wurde. Dennoch festigte es Ovids Ruf als Meister der erotischen Dichtung.

Die Metamorphosen: Ein Meisterwerk der epischen Dichtung

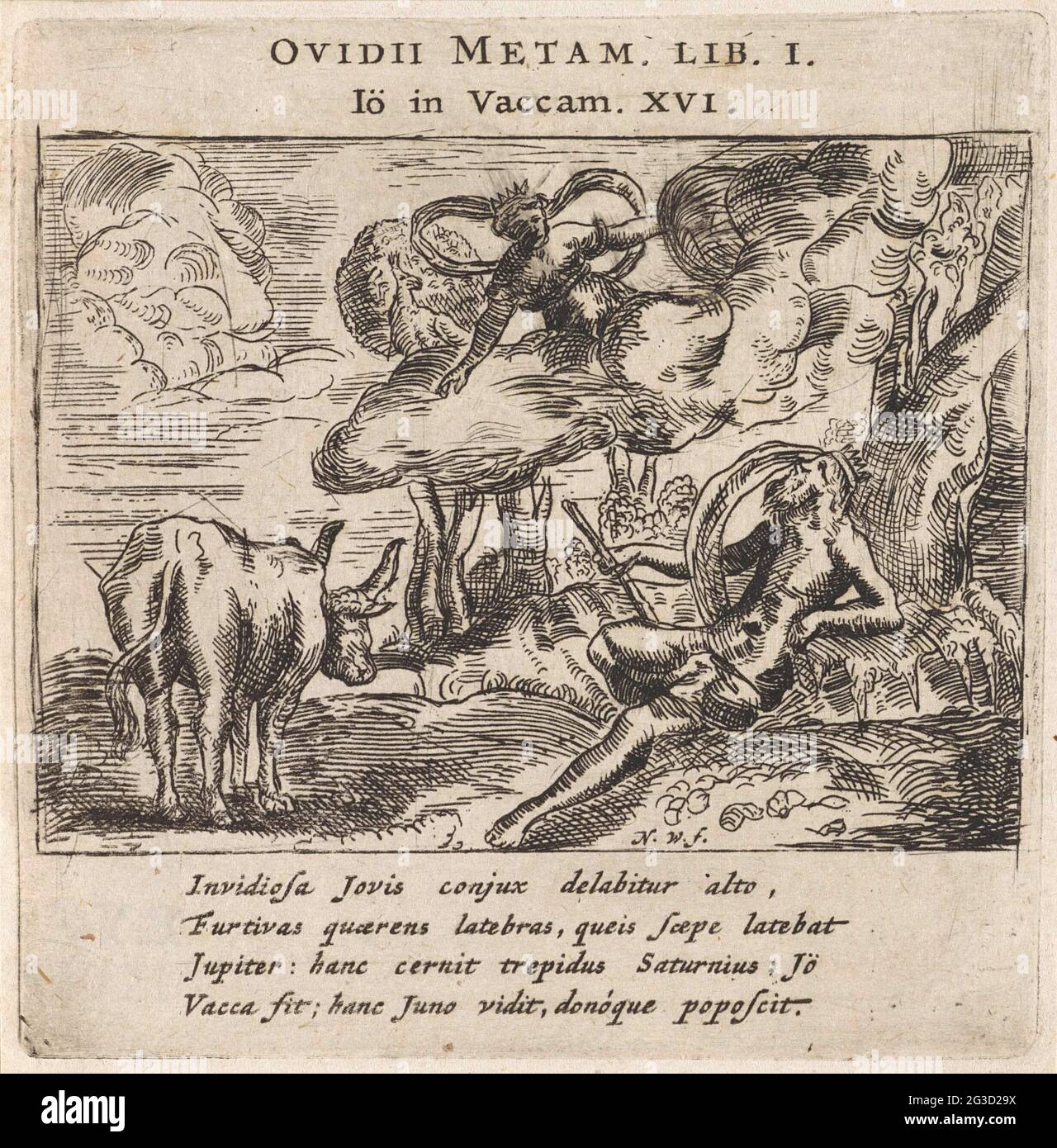

Das bedeutendste Werk Ovids sind zweifellos die „Metamorphosen“, ein episches Gedicht in 15 Büchern, das über 250 mythologische Verwandlungsgeschichten umfasst. Darin erzählt Ovid von Göttern, Helden und Sterblichen, deren Schicksale durch magische Transformationen geprägt sind. Von der Entstehung der Welt bis zur Vergöttlichung Caesars spannt sich der Bogen dieses faszinierenden Werkes, das sowohl als unterhaltsame Erzählung als auch als tiefgründige Reflexion über menschliche Natur und göttliche Macht gelesen werden kann.

Die „Metamorphosen“ zeichnen sich durch ihre kunstvolle Sprache und ihre raffinierten Erzähltechniken aus. Ovid verwebt die einzelnen Geschichten zu einem komplexen Netz aus Motiven und Themen, wobei er immer wieder überraschende Wendungen einbaut. Ein zentrales Motiv ist die Veränderung – ob als Strafe, als Rettung oder als Ausdruck göttlicher Willkür. Zu den berühmtesten Erzählungen gehören die Geschichten von Daphne, die sich in einen Lorbeerbaum verwandelt, um Apollon zu entfliehen, oder von Narziss, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt.

Das Exil: Ein Rätsel der römischen Geschichte

Im Jahr 8 n. Chr. traf Ovid ein schwerer Schicksalsschlag: Kaiser Augustus verbannte ihn nach Tomis, einer abgelegenen Stadt am Schwarzen Meer (im heutigen Rumänien). Die genauen Gründe für diese Verbannung sind bis heute ungeklärt. Ovid selbst nennt in seinen Spätwerken „Tristia“ („Trauergedichte“) und „Epistulae ex Ponto“ („Briefe vom Schwarzen Meer“) zwei Ursachen: ein „carmen“ (ein Gedicht, vermutlich die „Ars Amatoria“) und einen „error“ (einen Fehler), über den er jedoch keine näheren Angaben macht.

Die Verbannung traf Ovid hart. Tomis war ein fremdartiger, unwirtlicher Ort an der Grenze des Römischen Reiches, und der Dichter klagt in seinen Exilgedichten über die Einsamkeit und das raue Klima. Dennoch schrieb er auch in dieser Zeit weiter und schuf Werke, die von seiner Sehnsucht nach Rom zeugen. Trotz zahlreicher Bitten an den Kaiser und dessen Nachfolger Tiberius wurde Ovid nie begnadigt. Er starb um das Jahr 17 n. Chr. in Tomis, ohne seine Heimat wiederzusehen.

Fazit des ersten Teils

Ovid hinterließ ein literarisches Erbe, das bis heute fasziniert. Seine Werke verbinden tiefe Menschlichkeit mit spielerischer Leichtigkeit und kunstvoller Erzählkunst. Während seine frühen Dichtungen die römische Gesellschaft unterhalten und provozierten, gelten die „Metamorphosen“ als eines der einflussreichsten Werke der Weltliteratur. Doch trotz seines Ruhms endete sein Leben in tragischer Verbannung. Im nächsten Teil dieses Artikels werden wir uns genauer mit den Themen und der literarischen Technik in Ovids Werken beschäftigen und seinen Einfluss auf spätere Generationen untersuchen.

Ovids literarische Techniken und Themen

Spiel mit Mythos und Realität

Ovid beherrschte die Kunst, mythologische Erzählungen mit zeitgenössischen Bezügen und psychologischer Tiefe anzureichern. In den „Metamorphosen“ verwebt er bekannte Sagen so, dass sie nicht nur unterhalten, sondern auch Reflexionen über Macht, Liebe und menschliche Schwächen anstoßen. Anders als Vergil, der in der „Aeneis“ ein nationales Epos schuf, nutzte Ovid die Mythen, um universelle menschliche Erfahrungen darzustellen. Seine Götter sind nicht erhabene Wesen, sondern handeln oft kleinlich, eifersüchtig oder willkürlich – ähnlich wie die Menschen selbst.

Ein markantes Stilmittel ist Ovids ironischer Ton, besonders in den erotischen Werken. In der „Ars Amatoria“ parodiert er ernste Lehrgedichte, indem er die Regeln der Liebe mit scheinbarer Ernsthaftigkeit vermittelt – doch stets mit einem Augenzwinkern. Diese Doppelbödigkeit macht seine Texte bis heute reizvoll: Sie können als amüsante Unterhaltung, aber auch als subtile Gesellschaftskritik gelesen werden.

Innovation in der Erzählstruktur

Die „Metamorphosen“ revolutionierten die epische Dichtung durch ihre ungewöhnliche Komposition. Statt einer linear erzählten Handlung bietet Ovid ein Geflecht von Geschichten, die durch das Motiv der Verwandlung miteinander verbunden sind. Er verwendet gekonnt Techniken wie die „Rahmenerzählung“, bei der Figuren selbst Geschichten erzählen, oder den „Zeitsprung“, um mythologische Epochen zu verknüpfen. Besonders originell ist das gesamte Werk als ein fortlaufendes Gedicht ohne Kapitelunterbrechungen verfasst – ein Fluss von Metamorphosen, der die Unbeständigkeit alles Irdischen symbolisiert.

Sein Umgang mit dem Hexameter, dem traditionellen Versmaß epischer Dichtung, zeigt ebenfalls sein Können: Ovid lockerte dessen strenge Struktur, um lebendigere Dialoge und schnelle Szenenwechsel zu ermöglichen. Diese Flexibilität prägte später Dichter wie Shakespeare oder Goethe.

Philosophische und gesellschaftliche Botschaften

Macht und Ohnmacht des Menschen

Ein zentrales Thema in Ovids Werk ist die Fragilität menschlicher Existenz. In den „Metamorphosen“ werden Menschen oft Opfer göttlicher Launen – sei es aus Rache (wie Arachne, die von Athene in eine Spinne verwandelt wird) oder unerfüllter Liebe (wie Pyramus und Thisbe, deren tragisches Ende Shakespeare inspirierte). Doch Ovid zeigt auch den menschlichen Widerstand gegen das Schicksal: Figuren wie Philemon und Baucis, ein altes Ehepaar, das den Göttern treu bleibt, werden belohnt. Diese Ambivalenz spiegelt ovidsche Skeptizismus gegenüber absoluten Machtansprüchen – eine Haltung, die in der augusteischen Zeit durchaus riskant war.

Liebe als Naturkraft

Von den „Amores“ bis zu den „Metamorphosen“ beschreibt Ovid Liebe als unberechenbare, oft zerstörerische Macht. Seine erotischen Werke feiern sinnliche Freuden, enthalten aber auch Warnungen vor Leidenschaft: In der Geschichte von Apollo und Daphne wird der Gott durch unerwiderte Liebe gedemütigt; in der „Ars Amatoria“ wird Betrug als Teil des Spiels dargestellt. Anders als in der stoischen Philosophie, die Affektkontrolle lehrt, zeigt Ovid Emotionen als treibende Kräfte – ein Ansatz, der die Renaissancedichtung stark beeinflusste.

Rezeption und Zensur

Verbot und Verehrung im Mittelalter

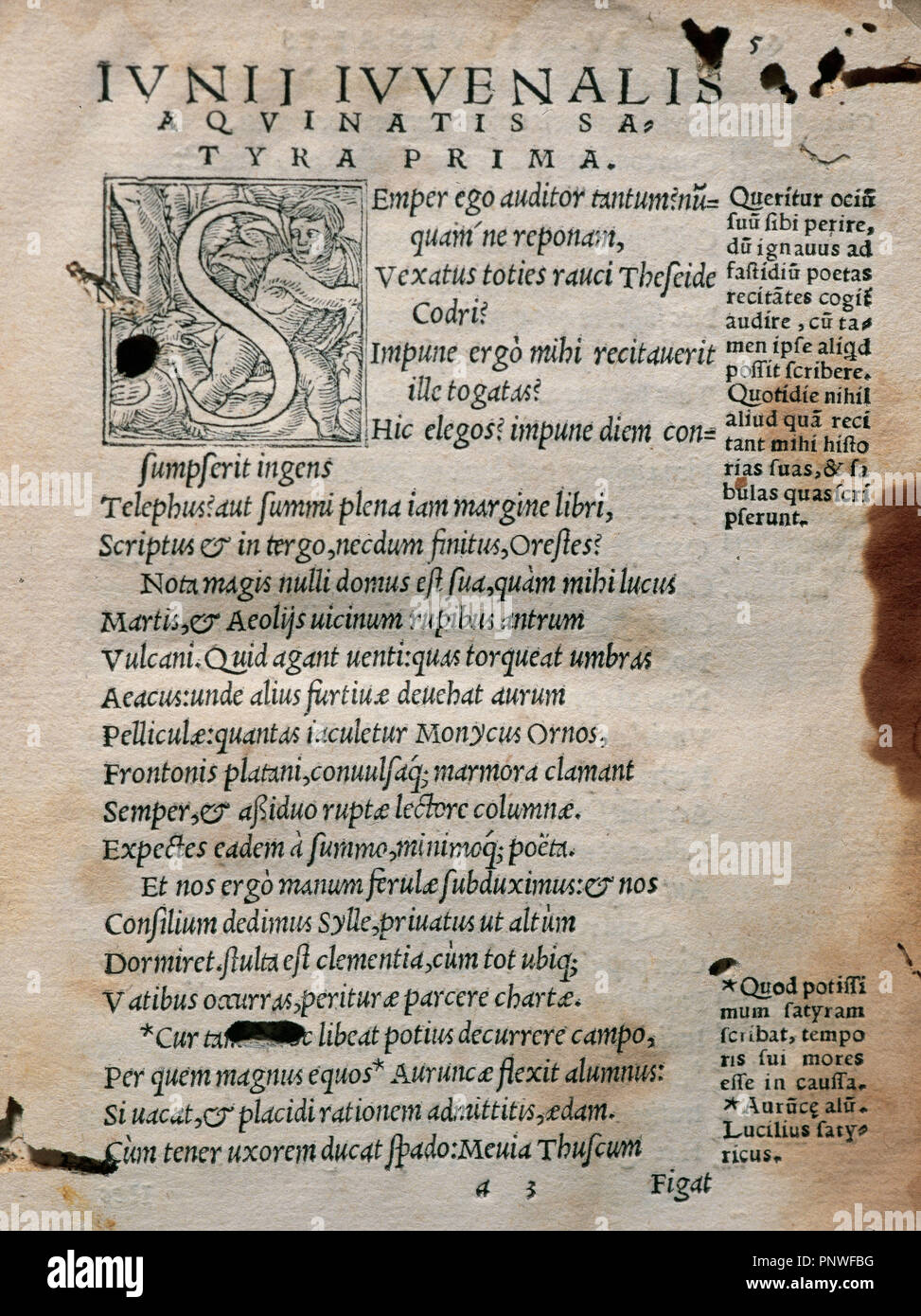

Trotz (oder wegen) seiner Popularität wurde Ovids Werk immer wieder zensiert. Die „Ars Amatoria“ landete auf dem Index der verbotenen Bücher, doch klösterliche Gelehrte bewahrten seine Schriften heimlich auf. Ironischerweise interpretierte das Mittelalter die „Metamorphosen“ christlich um: Die Verwandlungen galten als Allegorien für moralische Wahrheiten, und Ovids Götter wurden zu Symbolen für Laster oder Tugenden. Diese Deutung garantierte dem Werk das Überleben, auch wenn es seiner ursprünglichen Intention widersprach.

Renaissance: Die Wiederentdeckung des Humanen

Petrarca, Boccaccio und später Shakespeare befreiten Ovid aus der moralisierenden Lesart. Sie erkannten in seinen psychologisch komplexen Charakteren ein Abbild des modernen Menschen. Shakespeares „Romeo und Julia“ oder „Ein Sommernachtstraum“ wären ohne ovidsche Motive undenkbar. Auch in der Malerei (etwa bei Botticellis „Geburt der Venus“) und Skulptur wurde er zur Schlüsselfigur – der Barockkünstler Bernini schuf sein berühmtes „Apoll und Daphne“ direkt nach Ovids Beschreibung.

Der Einfluss auf die Moderne

Psychologie und Feminismus

Im 20. Jahrhundert entdeckten Psychoanalytiker wie Freud und Jung Ovids Mythen neu. Der Narzissmus-Begriff leitet sich direkt aus den „Metamorphosen“ ab, und Geschichten wie die von Ödipus (den Ovid ebenfalls behandelt) wurden zu Grundtexten der Tiefenpsychologie. Feministische Literaturwissenschaftlerinnen untersuchen heute Ovids Darstellung starker Frauengestalten wie Medea oder Arachne, die oft gegen patriarchale Strukturen rebellieren – auch wenn ihre Geschichten meist tragisch enden.

Postmoderne Erzähltechniken

Autoren wie Kafka („Die Verwandlung“) oder Borges griffen Ovides Verwandlungsmotiv auf, um Existenzfragen zu behandeln. Sein Einfluss reicht bis in Popkultur: Filmserien wie „American Gods“ oder Romane wie „Das Parfum“ zitieren ovidsche Metamorphosen als Symbol für Identitätswandel. Selbst in der digitalen Ära bleibt sein Konzept der fließenden Formen relevant – etwa in Debatten über künstliche Intelligenz oder Genderfluidität.

Ausblick auf den dritten Teil

In diesem Abschnitt wurde deutlich, wie Ovid literarische Formen und Themen prägte, die über die Antike hinauswirken. Im letzten Teil des Artikels werden wir uns auf seine weniger bekannten Werke konzentrieren, darunter die „Fasti“ und die exilliterarischen Schriften, sowie aktuelle Forschungsdebatten über sein Vermächtnis. Außerdem beleuchten wir, warum Ovid heute wieder vermehrt als „Dichter der politischen Unterdrückten“ gelesen wird.

Ovids Spätwerk und weniger bekannte Schriften

Die Fasti: Ein unvollendetes Kalenderwerk

Neben seinen berühmten Metamorphosen schuf Ovid mit den "Fasti" ein faszinierendes literarisches Kalenderwerk, das die römischen Feste und Bräuche chronologisch dokumentiert. Ursprünglich auf zwölf Bücher angelegt (eines für jeden Monat), blieb das Werk nach sechs Büchern unvollendet - möglicherweise aufgrund von Ovids Verbannung. Die Fasti verbinden mythologische Erzählungen mit religiösen Kulten und historischen Anekdoten, wobei Ovid typische Elemente seiner Erzählkunst wie Humor und psychologische Tiefe beibehält.

Besonders interessant ist die politische Dimension des Werks: Ovid illustriert, wie Kaiser Augustus den römischen Kalender für seine Machtdarstellung nutzte, indem er Familienfeste zu Staatsfeiertagen erhob. Die Fasti zeigen auch Ovids großes Interesse an Volkskultur, etwa in der Beschreibung des Frühlingsfestes Floralia oder der Lupercalien. Modernen Lesern bietet dieses Werk ein lebendiges kulturhistorisches Panorama des frühen Prinzipats.

Exildichtung: Tristia und Epistulae ex Ponto

Ovids Spätwerke aus der Verbannung dokumentieren nicht nur persönliches Leid, sondern zeigen auch die Entwicklung eines neuen literarischen Stils. Die "Tristia" ("Klagelieder") und "Epistulae ex Ponto" ("Briefe vom Schwarzen Meer") markieren einen Bruch mit dem früheren spielerischen Ton. Anstelle kunstvoller Metrik dominieren jetzt schlichte Formulierungen und direkte emotionale Äußerungen. Doch selbst in seiner Verzweiflung bleibt Ovid der poetischen Präzision verpflichtet.

These works provide valuable insights into Roman imperial politics and the precarious position of intellectuals under Augustus' regime. Modern scholars increasingly interpret them as subtle but powerful manifestations of dissent, with Ovid using the persona of the suffering exile to critique autocratic rule without directly challenging imperial authority.

Neue Perspektiven der Ovid-Forschung

Ovid als politischer Autor

Recent scholarship has challenged the traditional view of Ovid as an apolitical poet. Close readings reveal veiled criticisms of Augustan policies in unexpected places - for instance, the mythological tales in the Metamorphoses often parallel contemporary political events in subversive ways. The story of Lycaon's transformation into a wolf (Met. 1) can be read as an allegory about the dangers of imperial paranoia, while the tragedy of Orpheus (Met. 10-11) resonates with Rome's growing cultural intolerance.

Diese Interpretationen werden durch biografische Details gestützt: Trotz seiner Beziehungen zum Kaiserhaus gehörte Ovid nie zum engsten Kreis augusteischer Dichter wie Vergil oder Horaz. Seine offenkundige Weigerung, ein nationales Epos im Sinne der Aeneis zu schreiben, könnte bereits als stiller Widerstand verstanden werden.

Gender Studies und postkoloniale Ansätze

Feministische Lesarten der letzten Jahrzehnte haben Ovids Darstellung von Frauenfiguren neu bewertet. Während traditionelle Kritiker ihm oft Frauenfeindlichkeit vorwarfen, zeigen genaue Textanalysen, dass Ovid zahlreiche komplexe, handlungsmächtige Frauen gestaltete - von der klugen Pygmalion-Statue bis zur kriegerischen Atalanta.

Postkoloniale Studien wiederum untersuchen Ovids Darstellung des "Anderen", insbesondere in den exilliterarischen Werken. Seine ambivalenten Schilderungen der barbarischen Geten in Tomis schwanken zwischen kultureller Überheblichkeit und Ansätzen kultureller Relativierung, was ihn für Diskussionen über antike Vorstellungen von Zivilisation und Alterität interessant macht.

Ovid im 21. Jahrhundert

Digitale Rezeption und Popkultur

In der Ära sozialer Medien erfahren Ovids Werke überraschende Aktualisierungen. TikTok-Videos parodieren die "Ars Amatoria" als antike Dating-Ratschläge, während Online-Comics Mythos-Adaptionen in modernen Settings zeigen. Die Streaming-Serie "Sandman" adaptierte die Orpheus-Episode aus den Metamorphosen, und Computerspiele wie "Assassin's Creed Odyssey" integrieren ovidsche Verwandlungsszenarien.

Gleichzeitig erlebt Lateinunterricht mit Ovids Texten auf Sprachlern-Apps ein Comeback. Seine klare, erzählerische Prosa eignet sich besonders für digitale Lernformate - eine ironische Wendung für einen Dichter, der selbst Schriftrollen bevorzugte.

Ovid als Symbolfigur migrierter Künstler

In Zeiten globaler Migration wird Ovids Exil zunehmend als Antizipation moderner Migrantenerfahrungen gelesen. Schriftsteller aus dem Nahen Osten und Afrika beziehen sich in ihren Arbeiten auf die Tristia, um eigene Erlebnisse von Heimatverlust zu artikulieren. Das "Ovid Festival" im heutigen Constanța (dem antiken Tomis) hat sich zu einem Zentrum transnationaler Literatur entwickelt, wo Schriftsteller aus Konfliktregionen ihre "exilischen" Erfahrungen teilen.

Fazit: Ein Klassiker für unsere Zeit

Ovids Werk überdauert nicht nur wegen seines literarischen Ranges, sondern aufgrund seiner erstaunlichen Anpassungsfähigkeit an neue kulturelle Kontexte. Als Meister der Verwandlung lehrt uns sein Schaffen, wie Geschichten sich immer wieder neu interpretieren lassen - sei es als politische Allegorie, psychologischer Text oder soziales Kommentar.

Seine Karriere von der römischen Berühmtheit zum verfemten Exilautor spiegelt die Gefahren künstlerischer Freiheit in autoritären Systemen. Seine Metamorphosen veranschaulichen die Fluidität von Identitäten - ein Thema von höchster Relevanz in unserer sich rasant wandelnden Welt. Und seine erotischen Werke bieten trotz ihres Alters noch immer erfrischend unkonventionelle Perspektiven auf menschliche Beziehungen.

Während Vergil als "klassischster" Dichter Roms gilt, bleibt Ovid der Modernste unter den Alten - ein Dichter, der uns herausfordert, Grenzen zu überschreiten: zwischen Genres, zwischen Kulturen, zwischen festgefahrenen Denkmustern. Dies mag erklären, warum sich jede Generation neu in seine Werke verliebt und immer wieder überraschende zeitgenössische Bezüge entdeckt.

Comments