Macrobio: El Sabio de la Antigüedad Tardía

Introducción a la Vida y Obra de Macrobio

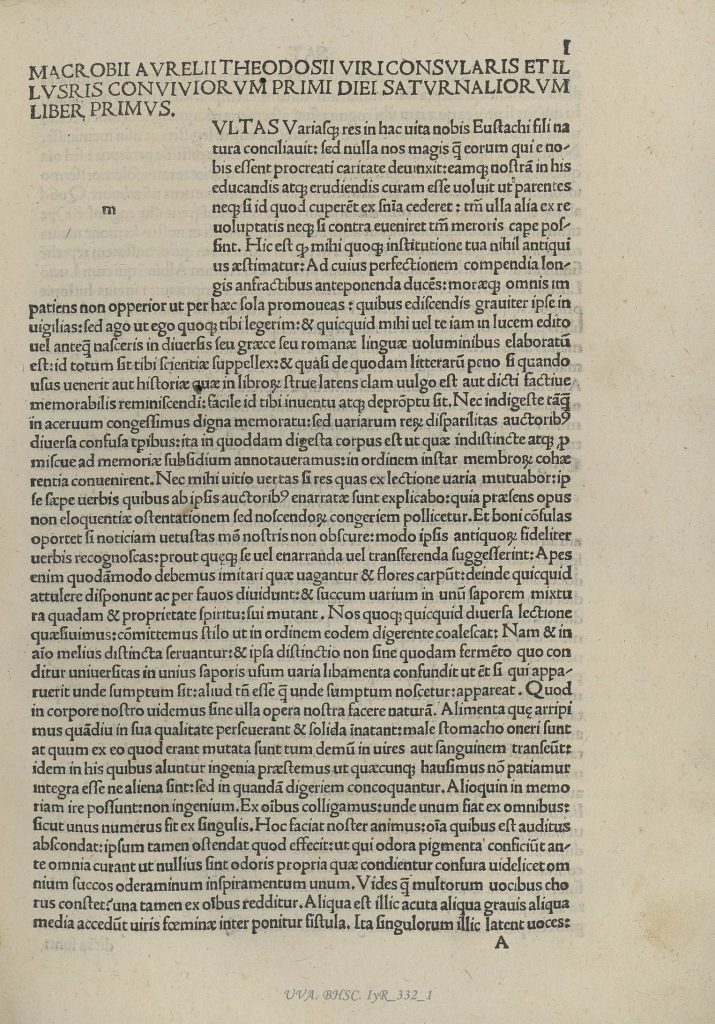

Macrobio, cuyo nombre completo fue Ambrosio Teodosio Macrobio, fue un erudito, filósofo y escritor romano del siglo V d.C., cuya obra ha dejado una huella significativa en la cultura occidental. Aunque los detalles sobre su vida son escasos, se cree que nació en el norte de África, posiblemente en la provincia romana de Numidia, y que desarrolló su carrera en un período de transición entre el mundo clásico y la Edad Media. Su legado se centra en dos obras principales: Los Saturnales y Comentario al Sueño de Escipión, textos que reflejan su profundo conocimiento de la filosofía, la astronomía y la literatura antigua.

Macrobio vivió en una época en la que el Imperio Romano de Occidente estaba en declive, pero su obra demuestra un esfuerzo por preservar y transmitir el conocimiento clásico. Su estilo literario combina erudición con un enfoque enciclopédico, reuniendo ideas de autores anteriores como Platón, Cicerón y Virgilio. A través de sus escritos, Macrobio se convirtió en un puente entre la antigüedad pagana y el mundo medieval cristiano, influyendo en pensadores posteriores como Boecio y Dante Alighieri.

Los Saturnales: Un Banquete de Sabiduría

Una de las obras más conocidas de Macrobio es Los Saturnales (en latín, Saturnalia), un diálogo literario que recrea las conversaciones de un grupo de eruditos durante las festividades romanas en honor al dios Saturno. Esta obra, estructurada en siete libros, abarca una amplia gama de temas, desde la gramática y la mitología hasta la astronomía y la filosofía moral. A través de sus personajes, Macrobio explora cuestiones como la naturaleza de los dioses, la interpretación de los sueños y la influencia de los astros en la vida humana.

El formato de Los Saturnales recuerda a los diálogos platónicos, pero con un tono más festivo y menos dogmático. Los participantes, entre los que se encuentran figuras históricas como el gramático Servio y el poeta Avieno, discuten y debaten con elegancia, combinando erudición con humor. Macrobio utiliza este marco narrativo para presentar un compendio del saber de su tiempo, citando extensamente a autores clásicos y ofreciendo interpretaciones alegóricas de mitos y rituales.

La Influencia de Virgilio en Los Saturnales

Uno de los aspectos más destacados de Los Saturnales es su profundo análisis de la obra de Virgilio, especialmente de la Eneida. Macrobio presenta al poeta como un sabio oculto cuyos versos contienen enseñanzas filosóficas y teológicas. Según Macrobio, Virgilio no solo era un maestro de la poesía, sino también un conocedor de las ciencias y las artes ocultas. Esta interpretación elevó la figura de Virgilio a la categoría de autoridad intelectual, una visión que perduró durante la Edad Media y el Renacimiento.

Además, Macrobio explora la idea de que los poetas, como Virgilio, eran capaces de transmitir verdades profundas a través del lenguaje simbólico. Este enfoque alegórico influyó en la manera en que las generaciones posteriores leyeron a los clásicos, buscando significados ocultos más allá del sentido literal de los textos.

Comentario al Sueño de Escipión: Filosofía y Cosmología

Otra obra fundamental de Macrobio es su Comentario al Sueño de Escipión (Commentarii in Somnium Scipionis), un análisis detallado del famoso pasaje incluido en el libro VI de De re publica de Cicerón. En este texto, Cicerón describe un sueño en el que Escipión el Africano tiene una visión del cosmos y recibe enseñanzas sobre la inmortalidad del alma y la armonía del universo. Macrobio toma este relato como base para desarrollar una disertación sobre filosofía neoplatónica, astronomía y ética.

El Comentario de Macrobio es una obra clave para entender la recepción del pensamiento platónico en la antigüedad tardía. En ella, el autor explora conceptos como la jerarquía de las almas, la estructura del cosmos y la relación entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Macrobio también se adentra en la teoría de los números y la música de las esferas, ideas que tendrían un impacto duradero en la filosofía y la ciencia medieval.

La Visión del Cosmos en Macrobio

Uno de los temas centrales del Comentario al Sueño de Escipión es la concepción del universo como un sistema ordenado y armonioso. Macrobio describe una cosmología en la que la Tierra ocupa el centro, rodeada por esferas concéntricas que corresponden a los planetas y las estrellas fijas. Esta visión, inspirada en el Timeo de Platón y en las ideas de Plotino, refleja la creencia en un cosmos gobernado por leyes matemáticas y principios divinos.

Además, Macrobio analiza el concepto del alma humana como una chispa divina que desciende al mundo material pero aspira a regresar a su origen celestial. Esta idea, típica del neoplatonismo, influyó en pensadores cristianos y musulmanes, quienes la adaptaron a sus propias tradiciones teológicas.

Legado e Influencia de Macrobio

Aunque Macrobio no fue un filósofo original en el sentido estricto, su mérito radica en haber sintetizado y transmitido el conocimiento de su tiempo. Sus obras sirvieron como manuales de referencia para generaciones posteriores, especialmente durante la Edad Media, cuando el acceso a los textos clásicos era limitado. Autores como Boecio, Isidoro de Sevilla y Juan Escoto Eriúgena se inspiraron en sus ideas, y su influencia se extendió hasta el Renacimiento, cuando humanistas como Marsilio Ficino redescubrieron el neoplatonismo.

En el ámbito literario, Macrobio contribuyó a consolidar la reputación de Virgilio como un poeta sabio, una imagen que perduró durante siglos. Su enfoque alegórico de la literatura también sentó las bases para la interpretación simbólica de los textos clásicos, un método que dominaría la exégesis medieval.

En resumen, Macrobio fue un erudito cuya obra encapsuló el espíritu de una época de transición. A través de sus escritos, ayudó a preservar el legado de la antigüedad y a sentar las bases del pensamiento medieval, demostrando que incluso en tiempos de crisis, el conocimiento puede florecer y trascender las barreras del tiempo.

Continuará...

El Neoplatonismo en la Obra de Macrobio

Macrobio fue un exponente clave del neoplatonismo tardío, una corriente filosófica que reinterpretó las enseñanzas de Platón bajo una óptica mística y metafísica. Su obra, especialmente el Comentario al Sueño de Escipión, está impregnada de conceptos neoplatónicos, como la jerarquía del ser, la emanación divina y el retorno del alma a su origen celestial. A diferencia de Plotino o Porfirio, Macrobio no desarrolló un sistema filosófico original, pero su mérito radica en haber adaptado estas ideas a un lenguaje accesible, facilitando su difusión en el Occidente latino.

Uno de los pilares del pensamiento macrobiano es la idea de que el universo es un todo ordenado y armonioso, gobernado por principios inteligibles. Siguiendo a Platón, Macrobio concibe el mundo material como un reflejo imperfecto de un orden superior, donde las almas humanas están llamadas a trascender las limitaciones de la existencia terrenal. Esta visión influyó en autores posteriores, como Boecio, quien en su Consolación de la Filosofía retomó la noción de un cosmos regido por la razón divina.

La Teoría de las Emanaciones

En el Comentario al Sueño de Escipión, Macrobio describe el proceso por el cual el Uno (la divinidad suprema) emana sucesivos niveles de realidad, desde las inteligencias celestiales hasta el mundo material. Esta teoría, tomada de Plotino, sostiene que toda existencia deriva de una fuente única y que el alma humana, al estar conectada con lo divino, puede ascender espiritualmente mediante el conocimiento y la virtud. Macrobio explica que el sueño de Escipión simboliza este viaje del alma, en el que el héroe romano contempla la estructura del cosmos y comprende su lugar en él.

Además, Macrobio distingue entre tres tipos de almas: las que habitan en las esferas celestes, las que descienden a los cuerpos y las que logran liberarse del ciclo de reencarnaciones. Esta clasificación refleja la influencia de Porfirio y Jámblico, filósofos neoplatónicos que exploraron la relación entre lo humano y lo divino. Para Macrobio, la filosofía era un camino de purificación que permitía al alma liberarse de las ataduras materiales y alcanzar la unión con lo eterno.

Astronomía y Matemáticas en el Pensamiento de Macrobio

Macrobio no solo fue un filósofo, sino también un estudioso de la astronomía y las matemáticas, disciplinas que consideraba fundamentales para comprender el orden del universo. En su Comentario, dedica extensos pasajes a describir la estructura del cosmos, basándose en modelos geocéntricos heredados de Ptolomeo y Aristóteles. Según Macrobio, la Tierra está rodeada por esferas concéntricas que corresponden a los planetas, el Sol, la Luna y las estrellas fijas, cada una moviéndose según leyes matemáticas precisas.

Uno de los aspectos más fascinantes de su cosmología es la teoría de la "música de las esferas", una idea pitagórica que sugiere que los cuerpos celestes producen sonidos armónicos al moverse. Macrobio argumenta que esta armonía cósmica es imperceptible para los sentidos humanos, pero puede ser intuida a través de la razón y el estudio de las proporciones numéricas. Esta visión influyó en la ciencia medieval, donde la astronomía y la música se consideraban disciplinas interconectadas.

El Simbolismo de los Números

Macrobio también exploró el significado místico de los números, siguiendo la tradición pitagórica y platónica. En su obra, el número siete ocupa un lugar destacado, ya que representa la perfección cósmica (los siete planetas, los siete días de la semana, etc.). Asimismo, analiza el papel del número tres como símbolo de la trinidad neoplatónica: el Uno, el Intelecto y el Alma. Estas reflexiones numéricas no eran meras especulaciones, sino que formaban parte de un sistema coherente que buscaba explicar la estructura subyacente de la realidad.

Además, Macrobio estudió las propiedades geométricas de los sólidos platónicos, asociándolos con los elementos naturales (fuego, aire, agua, tierra) y con las esferas celestes. Su enfoque combinaba el rigor matemático con una visión simbólica del universo, anticipando el pensamiento de científicos y filósofos medievales como Roberto Grosseteste y Nicolás de Cusa.

Macrobio y la Religión Pagana

Aunque Macrobio vivió en una época de creciente cristianización, su obra refleja una profunda admiración por la religión y la mitología paganas. En Los Saturnales, dedica largas discusiones a los dioses romanos, interpretando sus mitos como alegorías de fuerzas naturales y principios filosóficos. Por ejemplo, identifica a Saturno con el tiempo y a Júpiter con el éter, siguiendo una tradición de exégesis simbólica que se remonta a los estoicos.

Esta actitud no significaba un rechazo al cristianismo, sino más bien un intento de preservar el legado cultural del paganismo en un mundo cambiante. Macrobio perteneció a una generación de eruditos que buscaron conciliar la sabiduría antigua con las nuevas realidades políticas y religiosas. Su obra puede verse como un testimonio de la resistencia de la cultura clásica frente a la transformación del Imperio Romano.

La Interpretación Alegórica de los Mitos

Uno de los aportes más perdurables de Macrobio fue su método de interpretación alegórica, que permitía leer los mitos paganos como expresiones de verdades universales. En Los Saturnales, argumenta que los dioses representan aspectos del cosmos y del alma humana, y que sus historias encierran enseñanzas morales y metafísicas. Por ejemplo, el mito de Proserpina, raptada por Plutón, simboliza el descenso del alma al mundo material y su eventual liberación.

Este enfoque influyó en teólogos cristianos como Agustín de Hipona, quienes adoptaron técnicas similares para interpretar las Escrituras. Macrobio demostró que el paganismo no era solo una colección de supersticiones, sino un sistema de pensamiento complejo que podía dialogar con otras tradiciones intelectuales.

La Recepción de Macrobio en la Edad Media

Durante la Edad Media, Macrobio fue considerado una autoridad en materias como la filosofía, la astronomía y la gramática. Su Comentario al Sueño de Escipión se convirtió en un texto fundamental en las escuelas monásticas y catedralicias, donde se estudiaba junto a obras de Aristóteles y Boecio. Autores como Isidoro de Sevilla y Beda el Venerable lo citaron como fuente fiable, y su influencia se extendió hasta el Renacimiento carolingio.

En el siglo XII, el renacer del interés por el neoplatonismo llevó a un redescubrimiento de Macrobio. Filósofos como Bernardo Silvestre y Alain de Lille retomaron sus ideas cosmológicas, mientras que los trovadores y poetas se inspiraron en su interpretación alegórica de los mitos. Incluso Dante Alighieri, en la Divina Comedia, refleja conceptos macrobianos, como la jerarquía de los cielos y la naturaleza del alma.

Macrobio y el Humanismo Renacentista

Con el advenimiento del Renacimiento, Macrobio adquirió nueva relevancia como puente entre la antigüedad y la modernidad. Humanistas como Marsilio Ficino y Pico della Mirandola lo leyeron con atención, encontrando en su obra un modelo de erudición clásica y síntesis filosófica. Ficino, en particular, tradujo y comentó el Comentario al Sueño de Escipión, integrando sus ideas en su propia visión del neoplatonismo cristiano.

Además, la influencia de Macrobio se extendió al arte y la literatura renacentistas. Pintores como Sandro Botticelli se inspiraron en sus descripciones del cosmos, mientras que poetas como Edmund Spenser retomaron su método alegórico en obras como La Reina de las Hadas. Así, Macrobio se convirtió en un referente intelectual cuya obra trascendió las barreras del tiempo, demostrando la vitalidad del pensamiento antiguo en épocas posteriores.

Continuará...

Macrobio y la Tradición Enciclopédica

Macrobio ocupa un lugar destacado en la historia de la literatura enciclopédica, siendo uno de los últimos representantes de la tradición erudita romana que buscaba compendiar todo el saber de su época. Su enfoque no se limitaba a la filosofía, sino que abarcaba gramática, astronomía, mitología, música y teología. Esta amplitud de intereses convierte sus obras en verdaderas sumas del conocimiento antiguo, comparables a las Noches Áticas de Aulo Gelio o las Instituciones de Casiodoro.

Lo que distingue a Macrobio de otros compiladores es su habilidad para integrar diversas disciplinas en un marco conceptual coherente. En Los Saturnales, por ejemplo, combina discusiones filológicas sobre Virgilio con especulaciones astronómicas y reflexiones éticas. Este método sintético influiría en las grandes enciclopedias medievales, como las Etymologiae de Isidoro de Sevilla o el Speculum Maius de Vicente de Beauvais.

El Arte de la Cita Erudita

Una característica fundamental del estilo macrobiano es su uso exhaustivo de citas y referencias a autores anteriores. Según el cálculo de los estudiosos, Los Saturnales contiene más de 1,200 citas directas de unos 150 autores diferentes, desde Homero hasta autores contemporáneos. Este procedimiento no era simple exhibicionismo intelectual, sino que respondía a una concepción del saber como diálogo intergeneracional.

Macrobio practicaba lo que hoy llamaríamos "intertextualidad consciente", seleccionando y recombinando pasajes de sus predecesores para crear nuevos significados. Su obra se convierte así en un palimpsesto cultural donde conviven voces de distintas épocas, desde los poetas arcaicos hasta los filósofos helenísticos. Esta técnica sería imitada por autores medievales que, al carecer de acceso directo a muchos textos clásicos, dependían de antologías y florilegios.

La Lingüística en la Obra de Macrobio

Un aspecto menos conocido pero igualmente relevante de la producción macrobiana es su contribución a la historia de la lingüística. En el libro I de Los Saturnales, dedica extensas secciones al análisis etimológico, la gramática comparada y la filosofía del lenguaje. Siguiendo la tradición estoica y varroniana, explora la relación entre palabras y cosas, defendiendo en ocasiones la teoría del origen natural (no convencional) del lenguaje.

Sus observaciones sobre la evolución del latín son particularmente valiosas para los filólogos modernos. Macrobio documenta arcaísmos, registra variantes dialectales y analiza cambios fonéticos, proporcionando un testimonio único sobre el estado de la lengua en el siglo V. Su interés por el lenguaje sagrado de los rituales antiguos prefigura los estudios medievales sobre el latín eclesiástico.

Teorías sobre el Origen del Lenguaje

En sus discusiones sobre etimología, Macrobio desarrolla una curiosa teoría acerca del "lenguaje de los dioses", sosteniendo que los nombres de las divinidades romanas conservan vestigios de una lengua primordial perfecta. Esta idea, que recuerda el Cratilo platónico, influiría en las especulaciones renacentistas sobre la lengua adámica y en los intentos de reconstruir lenguas filosóficas universales.

Particularmente original es su análisis de los tabúes lingüísticos y las palabras de poder, donde describe cómo ciertos términos rituales debían pronunciarse con exactitud fonética para mantener su eficacia mágica. Estas observaciones anticipan conceptos modernos de la pragmática lingüística y la sociología del lenguaje.

Macrobio y la Medicina Antigua

La obra de Macrobio contiene numerosas referencias a la medicina grecorromana, especialmente en sus discusiones sobre los sueños y los estados alterados de conciencia. En el Comentario al Sueño de Escipión, distingue entre diferentes tipos de visiones oníricas, clasificación que retoma y amplía las teorías de Artemidoro y Galeno. Su descripción de los "sueños verdaderos" como manifestaciones del alma liberada temporalmente del cuerpo influiría en la medicina psicosomática medieval.

También es notable su tratamiento de la dieta y la higiene en Los Saturnales, donde relaciona los regímenes alimenticios con los temperamentos humanos según la teoría humoral. Macrobio recomienda ajustar la nutrición a los ciclos astronómicos, anticipando conceptos de la medicina holística. Estas secciones fueron especialmente valoradas en los monasterios medievales, donde se copiaban como guías prácticas para la salud.

La Influencia en la Medicina Medieval

Los escritos médicos de Macrobio circularon ampliamente en el mundo árabe, donde fueron traducidos y comentados por sabios como al-Kindi y Avicena. Su clasificación de los sueños aparece en el Canon de Medicina, mientras que sus observaciones sobre la influencia lunar en los fluidos corporales fueron retomadas por la escuela salernitana. Incluso en el Renacimiento, Paracelso cita a Macrobio como autoridad en materias de fisiología oculta.

Quizás su contribución más perdurable fue la idea de que el médico debía ser también filósofo, capaz de entender al paciente como un microcosmos reflejo del orden universal. Este enfoque integral de la medicina, que combina ciencia natural y especulación metafísica, caracterizaría la práctica médica hasta la revolución científica del siglo XVII.

La Posteridad de Macrobio en la Cultura Occidental

La influencia de Macrobio se extiende mucho más allá de los círculos académicos, permeando diversas expresiones artísticas y culturales. En la literatura, su descripción del viaje celestial de Escipión inspiró numerosas visiones medievales del más allá, desde el Anticlaudiano de Alain de Lille hasta la propia Divina Comedia. Dante, de hecho, modela su ascenso por los cielos según la cosmología macrobiana, y coloca al autor romano entre los sabios del Limbo.

En el arte visual, las ilustraciones de manuscritos del Comentario al Sueño de Escipión fijaron iconografías que perdurarían siglos: la representación del alma como figura femenina, el cosmos como serie de esferas concéntricas, la música de las esferas como coro angélico. Estas imágenes pasarían a los grabados renacentistas y barrocos, llegando incluso a influir en diagramas científicos como los de Robert Fludd.

Macrobio en el Pensamiento Contemporáneo

En épocas recientes, el interés por Macrobio ha resurgido en campos tan diversos como la historia de la ciencia, los estudios clásicos y la teoría literaria. Antropólogos como Mircea Eliade han valorado su interpretación de los mitos, mientras que historiadores de la astronomía estudian sus descripciones de los modelos planetarios antiguos. En filosofía, su concepto de alegoría ha sido revisitado por pensadores como Hans Blumenberg.

Particularmente significativa es la relectura que hizo el crítico norteamericano Northrop Frye, quien en su Anatomía de la Crítica retoma la teoría macrobiana de los símbolos para desarrollar su sistema de arquetipos literarios. Esta recuperación demuestra la vigencia de un autor que, lejos de ser mero compilador, supo sintetizar las tradiciones de su tiempo con una visión personal y creativa.

Conclusión: El Legado Permanente de Macrobio

Al repasar la vida y obra de Macrobio, queda claro que su importancia histórica radica en haber sido un nodo esencial en la transmisión del saber antiguo. Más que un pensador original, fue un brillante sistematizador, un puente cultural entre épocas y tradiciones. Su genio consistió en organizar el conocimiento de su tiempo con claridad expositiva y profundidad filosófica, creando obras que servirían como manuales durante más de mil años.

En un mundo como el nuestro, saturado de información pero a menudo carente de sabiduría, la figura de Macrobio adquiere nueva relevancia. Nos recuerda que el verdadero conocimiento no consiste en acumular datos, sino en integrarlos en visiones coherentes del mundo y del lugar que ocupa el ser humano en él. Su legado perdura no solo en los textos que citan su nombre, sino en toda una forma de entender la cultura como diálogo permanente entre pasado y presente.

Desde las aulas medievales hasta las bibliotecas digitales del siglo XXI, la voz de Macrobio sigue invitándonos a participar en ese gran banquete del saber que son Los Saturnales, y a emprender, como Escipión, ese viaje intelectual que nos eleva desde lo particular hacia lo universal, desde lo temporal hacia lo eterno.

Comments