Gallienus: Eine umstrittene Figur im Römischen Reich

Einleitung

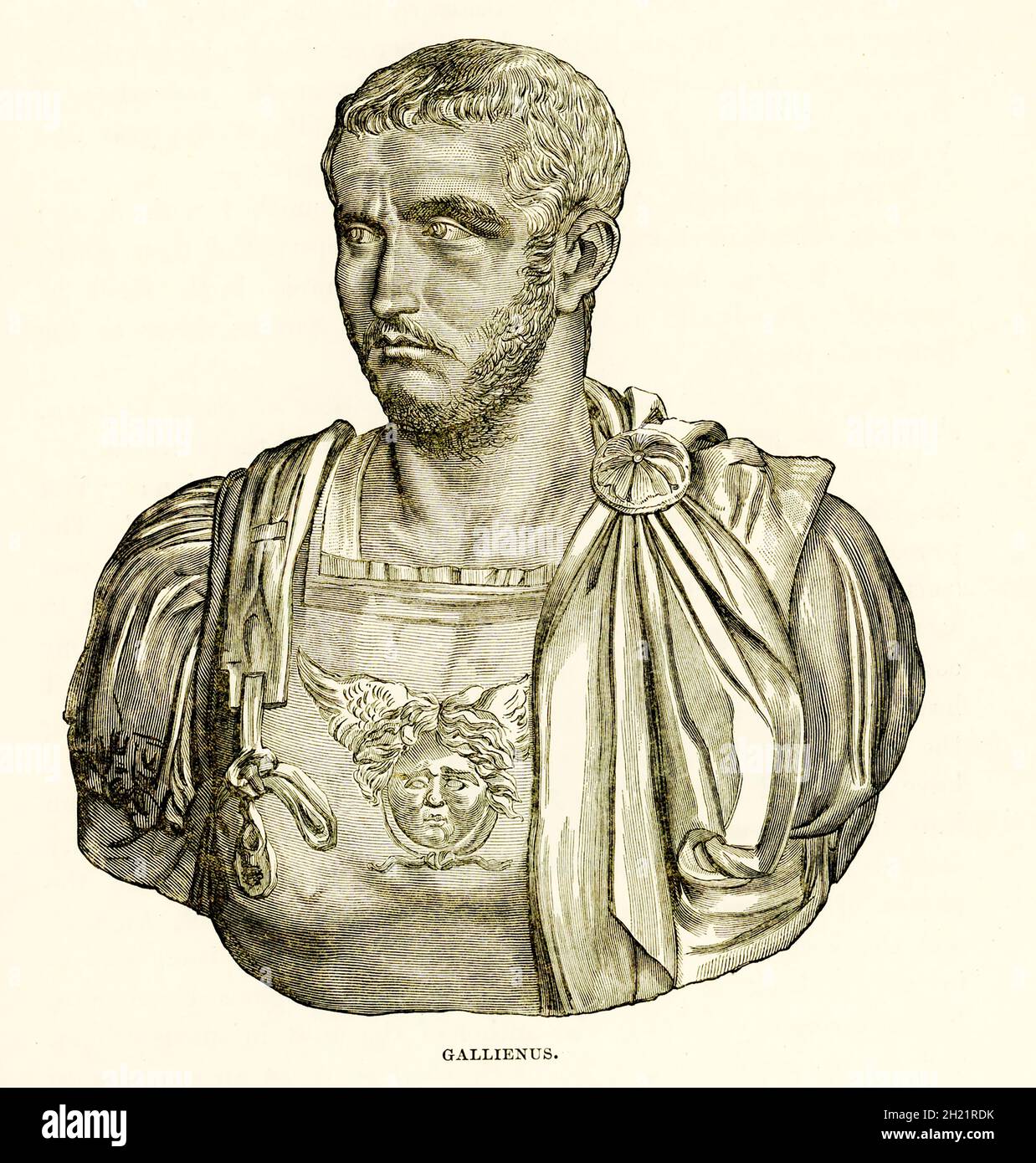

Gallienus, der von 253 bis 268 n. Chr. als römischer Kaiser regierte, ist eine der faszinierendsten und zugleich umstrittensten Herrschergestalten der späten Kaiserzeit. Seine Herrschaft fiel in eine Epoche tiefgreifender Krisen – politischer Instabilität, wirtschaftlicher Niedergänge und militärischer Bedrohungen an den Grenzen des Reichs. Während einige Historiker ihn als unfähigen Herrscher betrachten, der das Reich weiter ins Chaos stürzte, sehen andere in ihm einen visionären Reformator, dessen Maßnahmen den Grundstein für die spätere Stabilisierung unter Diokletian legten. Dieser Artikel beleuchtet die frühen Jahre, die Regentschaft und die Herausforderungen, denen sich Gallienus gegenübersah.

Herkunft und Aufstieg zur Macht

Gallienus wurde um 218 n. Chr. geboren und entstammte einer angesehenen senatorischen Familie. Sein Vater, Valerian, wurde 253 n. Chr. zum Kaiser ausgerufen und ernannte Gallienus kurz darauf zum Mitkaiser (Augustus). Diese sogenannte „Doppelherrschaft“ sollte die Kontrolle über das riesige Reich erleichtern, das von innen- und außenpolitischen Krisen erschüttert wurde. Während Valerian sich um die Ostgrenze kümmerte, wo die persische Bedrohung durch die Sassaniden immer stärker wurde, übernahm Gallienus die Verantwortung für den Westen.

Die ersten Jahre seiner Herrschaft waren geprägt von militärischen Auseinandersetzungen. Besonders die germanischen Stämme – Franken, Alamannen und Goten – nutzten die Schwäche Roms und drangen immer wieder in die Provinzen ein. Gallienus gelang es zwar, einige erfolgreiche Feldzüge zu führen, doch die Instabilität blieb bestehen.

Die Gefangennahme Valerians und die Alleinherrschaft

Eine der folgenreichsten Ereignisse der Regierungszeit Gallienus’ war die Gefangennahme seines Vaters Valerian durch die Sassaniden im Jahr 260 n. Chr. Nach einer Niederlage in der Schlacht von Edessa geriet der alte Kaiser in die Hände des persischen Königs Schapur I. – ein beispielloser Vorgang in der römischen Geschichte. Valerian starb in Gefangenschaft, und Gallienus wurde zum alleinigen Herrscher des Reichs.

Dieses Ereignis schwächte die Autorität des Kaisers erheblich. Rebellionen brachen in verschiedenen Teilen des Reichs aus, und mehrere Usurpatoren erhoben sich gegen Gallienus. Die bekanntesten unter ihnen waren Postumus, der das eigenständige „Gallische Sonderreich“ gründete, und Odaenathus von Palmyra, der sich zwar zunächst als Verbündeter Gallienus’ gegen die Perser profilierte, später aber zunehmend autonom agierte.

Militärische Reformen und der Beginn einer neuen Ära

Trotz dieser Rückschläge zeigte Gallienus bemerkenswerte Reformbereitschaft. Eine seiner wichtigsten Neuerungen war die Schaffung einer mobilen Kavallerieeinheit, die als Vorläufer der späteren Comitatenses gilt. Diese schnellen Truppen sollten flexibel auf Einfälle an den Grenzen reagieren und die klassische Legionstruppe ergänzen. Außerdem schloss er Senatoren von militärischen Führungspositionen aus und setzte stattdessen auf erfahrene Berufsoffiziere – ein Schritt, der die Effizienz der Armee erhöhte, aber auch den Unmut der traditionellen Elite hervorrief.

Gallienus förderte auch kulturelle und philosophische Strömungen. Er selbst war ein Anhänger des Neuplatonismus und unterstützte Denker wie Plotin. Diese geistige Offenheit trug ihm den Ruf eines „Philosophenkaisers“ ein, führte aber auch zu Konflikten mit konservativen Kreisen.

Die Krisen der späten Regierungszeit

Ab 260 n. Chr. verschärften sich die Probleme des Reichs. Die Wirtschaft litt unter Hyperinflation, verursacht durch eine massive Münzverschlechterung. Die Bevölkerungszahl ging aufgrund von Pestausbrüchen und ständigen Kriegswirren zurück. Gleichzeitig häuften sich Angriffe der Goten auf dem Balkan und der Rhein-Donau-Grenze.

Gallienus unternahm zwar energische Versuche, die Lage zu stabilisieren – etwa durch die belagerte Stadt Mailand erfolgreich zu verteidigen –, doch seine Erfolge blieben begrenzt. Seine Herrschaft endete abrupt im Jahr 268 n. Chr., als er von eigenen Offizieren ermordet wurde, möglicherweise auf Betreiben seines Nachfolgers Claudius Gothicus.

Fazit des ersten Teils

Gallienus steht zwischen zwei Welten: Einerseits war er ein Reformer, dessen Maßnahmen das spätrömische Militär- und Verwaltungssystem vorwegnahmen. Andererseits konnte er die strukturellen Probleme des Reichs nicht lösen. Im nächsten Teil werden wir uns näher mit seinem Erbe, seiner Beziehung zum Senat und den langfristigen Auswirkungen seiner Politik befassen.

[Fortsetzung folgt]

Gallienus und der Senat: Konflikte und Reformen

Eine der bedeutendsten Kontroversen während der Herrschaft Gallienus’ war sein angespanntes Verhältnis zum römischen Senat. Traditionell spielte diese Institution eine zentrale Rolle in der Verwaltung und Legitimierung der kaiserlichen Macht, doch Gallienus reduzierte ihren politischen Einfluss drastisch. Er entzog den Senatoren das Kommando über Legionen und ersetzte sie durch militärisch erfahrene Ritter (equites). Diese Entscheidung war pragmatisch – die neuen Befehlshaber verfügten oft über größere militärische Expertise –, führte jedoch zu erbittertem Widerstand der senatorischen Elite.

Diese Maßnahme war zugleich ein Symptom für den strukturellen Wandel des Reiches: Das Heer wurde immer mehr zum entscheidenden Machtfaktor, während die alte Aristokratie zunehmend an Bedeutung verlor. Für viele Senatoren war Gallienus ein Verräter an den althergebrachten Werten Roms, was seine Legitimität zusätzlich untergrub.

Die Usurpationen und das „Gallische Sonderreich“

Die Schwächung der Zentralgewalt führte zu einer Serie von Aufständen und Usurpationen. Die bekannteste Rebellion war die des Postumus, der 260 n. Chr. das sogenannte „Gallische Sonderreich“ (Imperium Galliarum) ausrief. Dieses de facto unabhängige Gebiet umfasste Gallien, Britannien und Hispanien und bestand fast fünfzehn Jahre lang – ein Zeichen dafür, wie stark das Reich bereits zerfiel.

Interessanterweise unternahm Gallienus keinen sofortigen Feldzug gegen Postumus, möglicherweise wegen anderer dringender Bedrohungen. Erst 265 n. Chr. griff er an, wurde jedoch während der Belagerung von Köln verwundet und musste sich zurückziehen. Statt sich auf einen langen Bürgerkrieg einzulassen, tolerierte er das Sonderreich vorerst – eine pragmatische, aber von Zeitgenossen scharf kritisierte Entscheidung.

Die Rolle Palmyras unter Odaenathus

Während Gallienus im Westen mit Postumus beschäftigt war, stabilisierte sich die Ostgrenze durch eine ungewöhnliche Allianz mit Odaenathus, dem Herrscher von Palmyra. Dieser arabische Fürst schlug wiederholt persische Angriffe zurück und wurde von Gallienus als „Korrektor des Ostens“ anerkannt. Doch Odaenathus nutzte seine Position, um faktisch eine eigene Dynastie zu begründen. Nach seiner Ermordung 267 n. Chr. übernahm seine Frau Zenobia die Macht und führte Palmyra in die vollständige Unabhängigkeit – eine weitere Abspaltung, die Gallienus nicht verhindern konnte.

Kulturelle und religiöse Entwicklungen

Trotz der politischen Turbulenzen war die Herrschaft Gallienus’ auch eine Zeit geistiger und kultureller Blüte. Der Kaiser stand dem Neuplatonismus nahe und förderte Philosophen wie Plotin, dem er sogar die Gründung einer „Philosophenstadt“ in Kampanien anbot. Diese religiöse Toleranz erstreckte sich auch auf das Christentum, das sich in dieser Zeit weiter ausbreitete. Anders als sein Vater Valerian, der eine scharfe Christenverfolgung anordnete, verfolgte Gallienus eine vergleichsweise moderate Politik.

Diese Offenheit brachte ihm Sympathien bei Intellektuellen ein, doch sie stärkte nicht sein Image beim Militär und der traditionell paganen Elite. Viele sahen in ihm einen schwachen Herrscher, der sich mehr für Philosophie als für die Verteidigung des Reiches interessierte.

Die militärische Lage: Gotenkriege und innere Unruhen

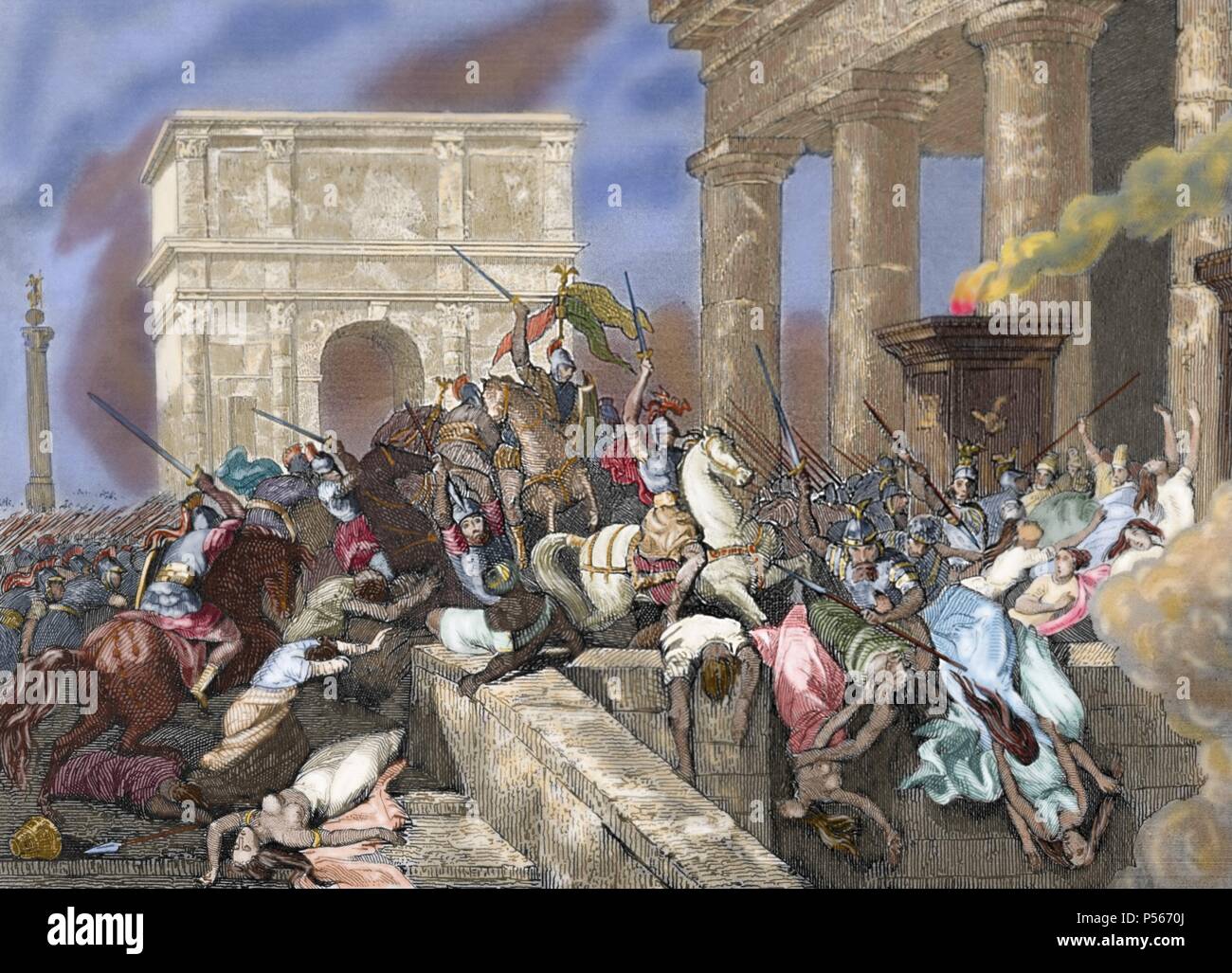

Die 260er Jahre waren von verheerenden Goteneinfällen auf dem Balkan geprägt. 267/268 n. Chr. drangen die Goten sogar bis Griechenland vor und plünderten Athen. Gallienus reagierte mit einer Reihe von Feldzügen und konnte mehrere Siege erringen, darunter die Schlacht am Nestos. Doch die Bedrohung blieb bestehen, und die Ressourcen des Reiches waren erschöpft.

Gleichzeitig mehrten sich Verschwörungen innerhalb des Militärs. Die Ermordung seines Sohnes Saloninus durch Postumus und die ständigen Revolten seiner Generäle zeigten, dass Gallienus die Loyalität der Armee verloren hatte. Im September 268 n. Chr. wurde er schließlich bei Mailand von seinen eigenen Offizieren ermordet. Die genauen Umstände bleiben unklar, aber viele Quellen deuten auf Claudius Gothicus hin, der ihm als Kaiser nachfolgte.

Das vorläufige Fazit

Gallienus’ Herrschaft war ein paradoxes Phänomen: Einerseits trieb er Reformen voran, die die Grundlage für das spätrömische Heer legten. Andererseits gelang es ihm nicht, das Reich politisch oder militärisch zu konsolidieren. Im dritten und letzten Teil dieses Artikels werden wir sein Erbe, die Bewertung durch die Nachwelt und die Frage untersuchen, ob er ein gescheiterter Reformer oder ein verkanntes Genie war.

[Fortsetzung folgt]

Das Erbe des Gallienus: Ein gescheiterter Reformer oder verkanntes Genie?

Die historische Beurteilung Gallienus' fällt bis heute zwiespältig aus. Einige sehen in ihm den letzten Vertreter einer untergehenden Epoche, andere den visionären Vorreiter der diokletianisch-konstantinischen Reformen. Tatsächlich lassen sich viele seiner innovativen Ansätze in späteren Regierungssystemen wiederfinden.

Militärreformen und ihre Langzeitwirkung

Gallienus' wichtigstes Vermächtnis war zweifellos die Umstrukturierung des römischen Heeres. Seine Schaffung einer mobilen Kavallerietruppe wurde zum Vorbild für die späteren Comitatenses unter Diokletian und Konstantin. Diese strategische Reserve sollte im ganzen Reich einsetzbar sein und stellte damit eine Abkehr von der traditionellen Grenzverteidigung (limes) dar.

Seine Entscheidung, Senatoren durch Berufsoffiziere zu ersetzen, leitete einen grundlegenden Wandel ein. Zwar löste dies kurzfristig Widerstand aus, doch erwies sich das System langfristig als effizienter. Die Professionalisierung der Armeeführung sollte in der Spätantike zur Norm werden.

Die Verwaltungsreformen und ihre Bedeutung

Gallienus unternahm bedeutende Schritte zur Zentralisierung der Verwaltung:

- Straffung der Provinzverwaltung

- Erhöhung der Mobilität kaiserlicher Beamter

- Beginn der Trennung von ziviler und militärischer Gewalt

Diese Maßnahmen wurden später von Diokletian systematisiert und führten zum bekannten System der Diözesen und Präfekturen. Bemerkenswert ist, dass Gallienus diese Reformen unter wesentlich schwierigeren Bedingungen einleitete als seine Nachfolger.

Das kulturelle Erbe und die "gallienische Renaissance"

Kulturell markierte Gallienus' Herrschaft einen Übergang von der klassischen zur spätantiken Welt. Seine Förderung neuplatonischer Philosophen, insbesondere Plotins, schuf eine geistige Brücke zum christlichen Denken des 4. Jahrhunderts. Der zeitgenössische Geschichtsschreiber Zosimos beschrieb diese Periode als eine Art "Renaissance" intellektueller Freiheit.

Die Münzprägung unter Gallienus zeigt ebenfalls diesen Übergangscharakter. Während die frühen Prägungen noch klassisch-römische Motive zeigen, weisen spätere Emissionen bereits den abstrakteren Stil der Tetrarchie auf.

Gegenüberstellungen mit nachfolgenden Herrschern

Gallienus und Aurelian

Aurelian, einer seiner Nachfolger, vollendete viele von Gallienus begonnene Projekte:

- Wiedereingliederung des Gallischen Sonderreichs

- Rückeroberung Palmyras

- Befestigung Roms mit der Aurelianischen Mauer

Doch ohne Gallienus' Reformen der Heeresstruktur wären diese Erfolge kaum möglich gewesen. Aurelians oft gepriesene Erfolge bauten auf den Grundlagen auf, die Gallienus in schwereren Zeiten geschaffen hatte.

Gallienus und Diokletian

Diokletians Tetrarchie zeigt deutliche Kontinuitäten zu Gallienus' Politik:

- Weiterentwicklung der mobilen Heereseinheiten

- Systematische Trennung von Militär- und Zivilverwaltung

- Ausbau des Beamtenapparats

Der Hauptunterschied lag in der Umsetzung: Während Gallienus' Reformen oft improvisiert wirken, systematisierte Diokletian sie zu einem kohärenten Ganzen.

Die moderne Forschung und ihre Neubewertung

Die Geschichtswissenschaft hat ihre Beurteilung Gallienus' in den letzten Jahrzehnten deutlich revidiert. Während ältere Darstellungen ihn oft als schwachen Herrscher porträtierten, betont die neuere Forschung:

- Seine innovativen Ansätze in Krisenzeiten

- Die Weitsicht seiner Reformen

- Die strukturellen Probleme, die er erkannte, aber nicht lösen konnte

Archäologische Funde insbesondere in den germanischen Provinzen zeigen zudem, dass die Wirtschaft unter seiner Herrschaft regionale Erholungsphasen erlebte.

Das Problem der Quellenlage

Die Bewertung Gallienus' erschwert die dürftige Quellenlage. Die meisten antiken Berichte stammen von Autoren, die ihm feindlich gesinnt waren, insbesondere senatorischen Geschichtsschreibern. Archäologische und numismatische Zeugnisse bieten hier oft ein ausgewogeneres Bild.

Moderne Historiker wie John Drinkwater und Lukas de Blois haben versucht, diesem verzerrten Bild entgegenzuwirken und Gallienus als pragmatischen Reformer in extrem schwieriger Zeit darzustellen.

Gallienus in der Populärkultur

Im öffentlichen Bewusstsein spielt Gallienus heute eine untergeordnete Rolle. Anders als Konstantin oder Aurelian hat er nie Eingang in populäre Darstellungen gefunden. Dies könnte sich allerdings ändern, da aktuelle historische Romane und Dokumentationen zunehmend die Krisenzeit des 3. Jahrhunderts thematisieren.

Fazit: Der Kaiser zwischen zwei Welten

Gallienus stand an einer Zeitenwende. Seine Regierung markiert:

- Das Ende der klassischen Prinzipatsordnung

- Den Beginn spätantiker Herrschaftsstrukturen

- Den Übergang zur Berufsarmee und Bürokratie

Während er die Probleme seiner Zeit nicht lösen konnte, schuf er wesentliche Voraussetzungen für deren spätere Lösung. In dieser Hinsicht war er kein gescheiterter Herrscher, sondern ein notwendiger Übergangskaiser, dessen Reformen das Römische Reich letztlich retten halfen.

Sein tragisches Ende - ermordet von seinen eigenen Offizieren - symbolisiert die Unmöglichkeit, in einer Zeit fundamentalen Wandels alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Doch sein Vermächtnis lebte in den nachfolgenden Reformen fort und ermöglichte dem Reich weitere zwei Jahrhunderte der Existenz.

Comments