Die Heilige Agnes von Rom: Märtyrerin und Symbol der Reinheit

Einleitung: Das Leben einer frühchristlichen Märtyrerin

Die Heilige Agnes ist eine der bekanntesten Märtyrerinnen der frühen christlichen Kirche. Ihr Name, der vom griechischen Wort hagné (ἁγνή) abgeleitet ist, bedeutet "rein" oder "keusch" und spiegelt ihre legendäre Unschuld und Entschlossenheit wider. Obwohl historische Details über ihr Leben spärlich sind, wurde ihre Geschichte durch mündliche Überlieferungen und frühe christliche Schriften bewahrt. Agnes soll während der Christenverfolgungen unter Kaiser Diokletian im frühen 4. Jahrhundert gelebt und den Märtyrertod erlitten haben. Ihr Festtag, der 21. Januar, wird seit Jahrhunderten in der katholischen, orthodoxen und anglikanischen Kirche gefeiert.

Die Legende der Heiligen Agnes

Die bekanntesten Berichte über Agnes stammen aus dem 4. und 5. Jahrhundert, darunter Schriften von Ambrosius von Mailand, dem Dichter Prudentius und Papst Damasus I. Diese Quellen erzählen von einem jungen Mädchen aus einer vornehmen römischen Familie, das sich bereits in jungen Jahren Christus weihte. Als sie etwa zwölf oder dreizehn Jahre alt war, wurde sie von einem heidnischen Jüngling umworben, der sie aufgrund ihres Glaubens ablehnte. Aus Rache denunzierte er sie als Christin, woraufhin sie vor den römischen Präfekten gebracht wurde.

Der Legende nach bot man Agnes die Freiheit an, wenn sie den römischen Göttern opfern und ihren Glauben verleugnen würde. Doch sie weigerte sich standhaft. Selbst als man sie mit Folter und Tod bedrohte, blieb sie ihrem Glauben treu. Einer späteren Überlieferung zufolge wurde sie nackt durch die Straßen Roms geführt, doch ihr Haar wuchs auf wundersame Weise, um ihre Blöße zu bedecken. Schließlich wurde sie entweder mit dem Schwert hingerichtet oder – wie andere Versionen behaupten – auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Doch das Feuer soll sie verschont haben, woraufhin ein Soldat sie durch einen Stich in den Hals tötete.

Agnes als Symbol der Reinheit und des Mutes

Agnes' Geschichte wurde schnell zu einem Symbol für geistige Reinheit und die Standhaftigkeit im Glauben. Besonders in der frühen Kirche, in der viele Christen Verfolgungen ausgesetzt waren, diente ihr Beispiel als Inspiration für andere Gläubige. Auch die Tatsache, dass sie so jung war, machte ihre Tat noch beeindruckender. Im Gegensatz zu vielen männlichen Märtyrern wurde Agnes oft als friedfertige, aber entschlossene Gestalt dargestellt, die ihren Glauben nicht mit Gewalt, sondern durch standhafte Weigerung verteidigte.

Bereits im 4. Jahrhundert entstand eine Verehrung an ihrer Grabstätte an der Via Nomentana in Rom, wo später die Basilika Sant’Agnese fuori le mura errichtet wurde. Auch die Katakomben, in denen sie beigesetzt worden sein soll, wurden zu einer bedeutenden Pilgerstätte. Ihr Name fand Eingang in die Erste Eucharistische Gebetsform des römischen Messritus, was ihre weitreichende Bedeutung unterstreicht.

Kulturelle und religiöse Einflüsse

Die Verehrung der Heiligen Agnes breitete sich schnell über Rom hinaus aus. Im Mittelalter wurde sie zu einer der beliebtesten Heiligen Europas, und zahlreiche Kirchen sowie Klöster wurden ihr geweiht. Besondere Traditionen entwickelten sich um ihren Gedenktag. In einigen Regionen Europas ist der 21. Januar mit Bräuchen verbunden, die auf alte Fruchtbarkeitsriten zurückgehen. So werden etwa gesegnete Agnes-Lämmer (Agnus Dei) aus Wachs gefertigt und als Schutzamulette verwendet.

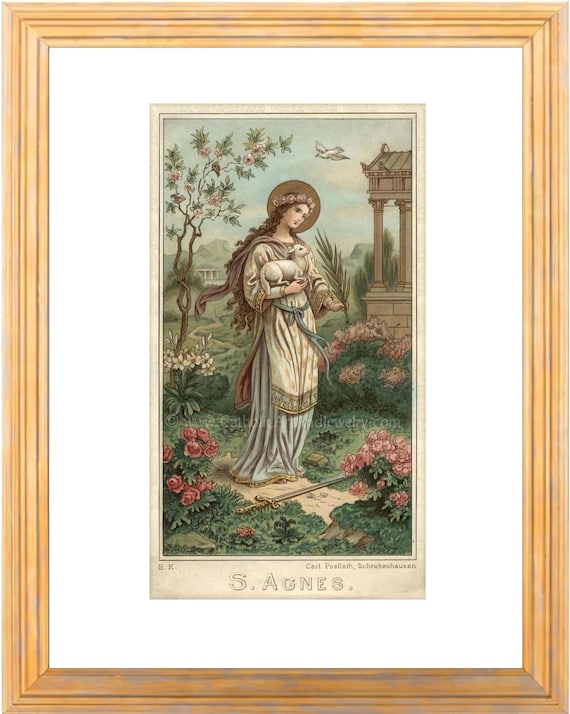

In der Kunst wird Agnes oft mit einem Lamm dargestellt, ein Verweis auf ihre Reinheit und ihre Verbindung zum christlichen Symbol des "Lamm Gottes". Auch das Schwert oder ein Palmzweig als Zeichen des Martyriums sind häufige Attribute in ihrer Ikonographie. Besonders bekannt ist die Darstellung in der Capella Sistina, wo sie neben anderen Märtyrerinnen abgebildet ist.

Agnes in der modernen Zeit

Noch heute ist die Heilige Agnes eine wichtige Figur in der christlichen Spiritualität. Ihre Geschichte wird oft im Zusammenhang mit Themen wie Mut, Glaubenstreue und der Verteidigung persönlicher Überzeugungen herangezogen. Besonders in der feministischen Theologie wird sie als Beispiel für eine starke weibliche Figur gewürdigt, die sich patriarchalischen Strukturen widersetzte.

Die Basilika Sant’Agnese in Rom bleibt ein wichtiger Wallfahrtsort, und der 21. Januar wird vielerorts mit besonderen Gottesdiensten begangen. Auch in der Literatur und Musik findet Agnes Erwähnung – von mittelalterlichen Hymnen bis hin zu modernen Werken, die sich mit ihrem Erbe befassen.

Fazit des ersten Teils: Eine zeitlose Heilige

Obwohl fast 1.700 Jahre seit ihrem Märtyrertod vergangen sind, bleibt die Heilige Agnes eine faszinierende Gestalt. Ihre Legende vereint historische Fragmente mit tiefen spirituellen Symbolen, die bis heute nachhallen. Im nächsten Teil werden wir uns eingehender mit den archäologischen Zeugnissen befassen, die mit Agnes verbunden sind, sowie mit den theologischen Deutungen ihres Wirkens.

Archäologische und historische Spuren der Heiligen Agnes

Die Verehrung der Heiligen Agnes lässt sich nicht nur durch Legenden, sondern auch durch konkrete archäologische Funde nachweisen. Die wichtigsten Stätten befinden sich in Rom, insbesondere in der Basilika Sant’Agnese fuori le mura und den benachbarten Katakomben. Diese wurden bereits im 4. Jahrhundert zu einem bedeutenden Wallfahrtsort, nachdem Kaiser Konstantin eine erste Gedächtniskirche über ihrem angeblichen Grab errichten ließ. Später, im 7. Jahrhundert, erbaute Papst Honorius I. die heutige Basilika, die noch immer als einer der wichtigsten Orte der Agnes-Verehrung gilt.

Unterhalb der Basilika liegen die Katakomben der Heiligen Agnes, ein weitläufiges Netz früchristlicher Begräbnisstätten. Hier wurden nicht nur Agnes selbst, sondern auch zahlreiche andere frühchristliche Märtyrer beigesetzt. Archäologische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Katakomben bereits im 3. Jahrhundert intensiv genutzt wurden. Obwohl ihr genaues Grab nicht mehr identifiziert werden kann, bezeugen Inschriften und Graffitis aus dieser Zeit die frühe Verehrung der Heiligen an diesem Ort.

Die Basilika Sant’Agnese und ihre Bedeutung

Die heutige Basilika Sant’Agnese fuori le mura ist ein beeindruckendes Beispiel frühchristlicher Architektur. Im Gegensatz zu vielen anderen Kirchen Roms wurde sie nicht über, sondern neben den Katakomben errichtet, weshalb sie leicht unterirdisch wirkt. Ihre Mosaike aus dem 7. Jahrhundert zeigen Agnes inmitten anderer Heiliger und zeugen von ihrer frühen Popularität. Besonders erwähnenswert ist das Goldgrundmosaik in der Apsis, das sie als edle, mit kostbaren Gewändern bekleidete Jungfrau darstellt – ein Kontrast zur Legende ihrer Erniedrigung.

Außerdem befindet sich in der Nähe die Ruine der Circus des Maxentius, einer Rennbahn, auf der nach einigen Überlieferungen Agnes hingerichtet worden sein soll. Obwohl kein direkter archäologischer Beweis existiert, verstärkt die Nähe dieser Stätte zur Basilika den Zusammenhang zwischen ihrem Martyrium und der späteren Verehrung.

Theologische Deutungen des Agnes-Martyriums

Die Geschichte der Heiligen Agnes wurde von Theologen unterschiedlich interpretiert. Während sie in der Spätantike vor allem als Beispiel für triumphierenden Glauben galt, betonten mittelalterliche Auslegungen besonders ihre jungfräuliche Reinheit. Kirchenväter wie Augustinus und Ambrosius sahen in ihr ein Vorbild für christliche Keuschheit und die Bereitschaft, weltliche Versuchungen abzulehnen. Diese Interpretation dominierte lange Zeit die katholische Frömmigkeit, insbesondere im Kontext klösterlicher Ideale.

In der orthodoxen Kirche wird Agnes hingegen stärker als Sinnbild des spirituellen Widerstands gegen staatliche Unterdrückung verehrt. Ihre Standhaftigkeit gegen die römische Obrigkeit wird als Parallele zum Kampf der Christenheit gegen Häresien und politische Verfolgung gesehen. Dies zeigt sich auch in der Ikonenmalerei, wo sie oft mit einem Kreuz als Siegeszeichen dargestellt wird.

Agnes und die Rolle der Frau im frühen Christentum

Aus moderner Perspektive wird Agnes oft als frühes Beispiel für weibliche Autonomie in einer patriarchalischen Gesellschaft gedeutet. Trotz ihres jungen Alters weigerte sie sich, eine ihr zugedachte Rolle zu übernehmen – sei es als Ehefrau eines heidnischen Adeligen oder als Untertanin des römischen Kaiserkults. Feministische Theologinnen wie Uta Ranke-Heinemann haben auf diese Aspekte hingewiesen und sehen in Agnes eine Figur, die traditionelle Geschlechterrollen hinterfragte.

Interessant ist auch die spätere Verehrung als Schutzpatronin junger Mädchen und Verlobter. Während sie im Martyrium die Ehe ablehnte, wurde sie paradoxerweise zur Fürsprecherin ehrenhafter ehelicher Liebe. Dies zeigt, wie sich die Deutung ihrer Geschichte im Laufe der Jahrhunderte wandelte.

Agnes in Liturgie und Brauchtum

Der Gedenktag der heiligen Agnes, der 21. Januar, ist seit dem frühen Mittelalter fester Bestandteil des Kirchenjahres. In der römischen Liturgie werden an diesem Tag Texte gelesen, die ihre Reinheit und ihren Glaubensmut preisen. Eine Besonderheit ist die Segnung der "Agnus-Dei-Wachsstücke", einer Tradition, die bis ins 9. Jahrhundert zurückreicht. Dabei werden kleine Wachsplättchen mit dem Bild eines Lammes gesegnet und als Schutzzeichen verteilt.

In einigen europäischen Regionen entwickelten sich spezifische Bräuche. So findet in Sankt Agnes (Belgien) alljährlich eine Prozession statt, bei der Mädchen in weißer Kleidung durch den Ort ziehen. In Italien, besonders in Rom, werden am Vorabend des Festtags spezielle Süßigkeiten namens "Agnese" gereicht, die an das Wunder ihrer verschonten Unschuld erinnern sollen.

Musik und Dichtung zur Heiligen Agnes

Das literarische und musikalische Erbe der Agnes-Verehrung ist reichhaltig. Berühmte Komponisten wie Giovanni Pierluigi da Palestrina und Domenico Scarlatti widmeten ihr Motetten. Der englische Dichter John Keins verfasste mit "The Eve of Saint Agnes" eine romantische Ballade, die sich frei von ihrer Legende inspirieren ließ. Auch in modernen Werken, wie der Vertonung von Benjamin Britten, lebt ihr Gedächtnis fort.

Besonders faszinierend sind die mittelalterlichen Hymnen, die ihr gewidmet sind. Oft preisen sie nicht nur ihren Märtyrertod, sondern auch die mystische Vereinigung mit Christus – ein zentrales Thema der christlichen Brautmystik, das eng mit Agnes verbunden ist.

Der Einfluss der Heiligen Agnes auf die christliche Kunst

Die Ikonographie der Heiligen Agnes ist vielfältig. In der frühen Katakombenmalerei wird sie meist als einfache Betende dargestellt, später dann mit den Attributen des Märtyrertums. Renaissance-Künstler wie Andrea del Sarto oder Guido Reni schufen berühmte Gemälde, die sie als zarte, fast engelhafte Gestalt mit einem Lamm an ihrer Seite zeigen. Dabei nutzten sie oft Lichtsymbolik, um ihre spirituelle Reinheit zu betonen.

Eine besonders interessante Darstellung findet sich in der Kathedrale von Barcelona, wo sie als Schutzpatronin der Weber verehrt wird – eine Anspielung auf die Legende, dass ihr Haar wundersam wuchs, um sie zu bedecken. Dieser Aspekt verweist darauf, wie regional unterschiedlich ihre Verehrung ausgeprägt sein konnte.

Agnes in der modernen Populärkultur

Selbst in zeitgenössischen Medien taucht Agnes gelegentlich auf, sei es in Romanen wie "Die Säulen der Erde" von Ken Follett oder als Figur in historischen Fernsehdokumentationen. Ihre Geschichte bleibt anschlussfähig – sei es als Beispiel für religiöse Überzeugung, als feministische Symbolfigur oder einfach als faszinierende Gestalt einer vergangenen Epoche.

Ausblick auf den letzten Teil: Das spirituelle Erbe der Heiligen Agnes

Dieser Abschnitt hat gezeigt, wie vielfältig die Spuren der Heiligen Agnes in Geschichte, Theologie und Kunst sind. Im finalen Teil werden wir uns ihrer anhaltenden spirituellen Bedeutung widmen, insbesondere für die heutige Kirche und Gesellschaft. Wir werden auch untersuchen, wie ihre Botschaft in einer modernen Welt verstanden werden kann, die sich stark von der Zeit ihrer historischen Existenz unterscheidet.

Die zeitlose Spiritualität der Heiligen Agnes

Im dritten Jahrhundert nach Christus geboren, überschattet die Heilige Agnes weiterhin unsere moderne Welt mit einer Spiritualität, die zeitlose Fragen berührt: Was bedeutet es, für seine Überzeugungen einzustehen? Wie geht man mit gesellschaftlichem Druck um? Welchen Wert hat Reinheit in einer zunehmend säkularen Welt? Diese Fragen machen Agnes' Vermächtnis heute relevanter denn je. Anders als viele frühchristliche Heilige, deren Geschichten im Dunkel der Geschichte verblasst sind, bleibt Agnes eine lebendige Figur im kollektiven Gedächtnis der Kirche.

Agnes als Brücke zwischen Antike und Moderne

Was uns die Geschichte der Agnes heute besonders deutlich vor Augen führt, ist die Universalität menschlicher Erfahrungen. Der Konflikt zwischen persönlicher Überzeugung und gesellschaftlichen Erwartungen, zwischen Glaube und staatlicher Autorität, zwischen individuellem Freiheitsanspruch und kollektiven Normen - all diese Spannungen sind heute ebenso präsent wie vor 1700 Jahren. Agnes' Entscheidung, lieber den Tod zu wählen als ihre Überzeugungen zu verraten, stellt uns moderne Menschen vor die unbequeme Frage: Wofür würden wir heute bereit sein zu leiden?

Psychologen wie Viktor Frankl haben gezeigt, dass Menschen selbst unter extremsten Bedingungen Sinn finden können, wenn sie an etwas Höheres glauben. Agnes' Geschichte bestätigt diese Erkenntnis auf eindrückliche Weise. Ihr Martyrium war keine bloße Verweigerungshaltung, sondern ein zutiefst positives Bekenntnis zu einer transzendenten Wahrheit.

Die Aktualität des Agnes-Vorbilds in der heutigen Kirche

In einer Zeit, in der christliche Werte in vielen Gesellschaften unter Druck stehen, gewinnt das Beispiel der Heiligen Agnes neue Bedeutung. Papst Franziskus erwähnte sie in einer Predigt 2020 als Vorbild für junge Menschen, die in einer komplexen Welt ihren Glauben leben wollen. Besonders hervorzuheben sind dabei drei Aspekte:

1. Der Mut zur Überzeugung: In einer Ära der relativierten Wahrheiten steht Agnes für klare, unerschütterliche Haltung.

2. Die Kraft der Jugend: Ihr Beispiel zeigt, dass spirituelle Reife nicht vom biologischen Alter abhängt.

3. Authentische Weiblichkeit: In der Gender-Debatte bietet sie ein Gegenbild zu simplen Rollenklischees.

Katholische Jugendorganisationen wie die Gemeinschaft Sant'Egidio in Rom nehmen sich Agnes besonders zum Vorbild. Ihr Engagement für Arme und Ausgestoßene knüpft direkt an die caritative Dimension der Agnes-Verehrung an.

Ökumenische und interreligiöse Perspektiven

Interessanterweise findet Agnes heute auch außerhalb der katholischen Kirche Beachtung. In der orthodoxen Tradition wird ihr Gedenktag am 21. Januar (nach julianischem Kalender am 5. Februar) besonders in Griechenland und Russland begangen. Anglikanische Gemeinden, besonders in England, wo mehrere historische Kirchen ihr geweiht sind, sehen in ihr ein frühes Beispiel protestantischer Standhaftigkeit vor der etablierten Macht.

Sogar im interreligiösen Dialog spielt Agnes eine Rolle. Jüdische Gelehrte haben Parallelen zwischen ihrer Geschichte und der des makkabäischen Martyriums gezogen. Muslimische Historiker der islamischen Blütezeit erwähnten sie als ehrenwertes Beispiel autocéphalale Weiblichkeit.

Sozialethische Dimensionen der Agnes-Verehrung

Die heutige Agnes-Rezeption geht weit über rein religiöse Fragen hinaus. Sozialarbeiter in Rom nutzen ihre Geschichte, um mit obdachlosen Jugendlichen über Würde und Selbstwert zu sprechen. Frauenrechtsorganisationen sehen in ihr ein frühes Symbol des Widerstands gegen patriarchale Strukturen. In Kreisen, die sich mit ethischer Führung beschäftigen, dient ihr Beispiel zur Diskussion von Zivilcourage.

Besonders bemerkenswert ist das Projekt "Casa di Sant'Agnese" in Rom, ein Zufluchtsort für misshandelte Frauen, der direkt an die Schutzfunktion anknüpft, die Agnes seit Jahrhunderten zugeschrieben wird. Die Nonnen, die diese Einrichtung leiten, betonen, dass Agnes' wahre Größe nicht im erlittenen Martyrium liege, sondern in der positiven Kraft ihrer Entscheidung für das, was sie als Wahrheit erkannt hatte.

Neuere theologische Interpretationen

Moderne Theologen wie Elisabeth Schüssler Fiorenza haben Agnes' Geschichte unter feministisch-exegetischen Gesichtspunkten neu gelesen. Dabei wird weniger die körperliche Reinheit betont als vielmehr ihre geistige Autonomie. Der Wiener Dogmatiker Jan-Heiner Tück interpretiert ihr Martyrium als radikales Ja zum Leben in seiner tiefsten Dimension - eine Interpretation, die im Zusammenhang mit aktuellen bioethischen Debatten besondere Relevanz gewinnt.

In der Befreiungstheologie Late

Comments