Costantino il Grande: L'Imperatore che Cambiò il Corso della Storia

Introduzione

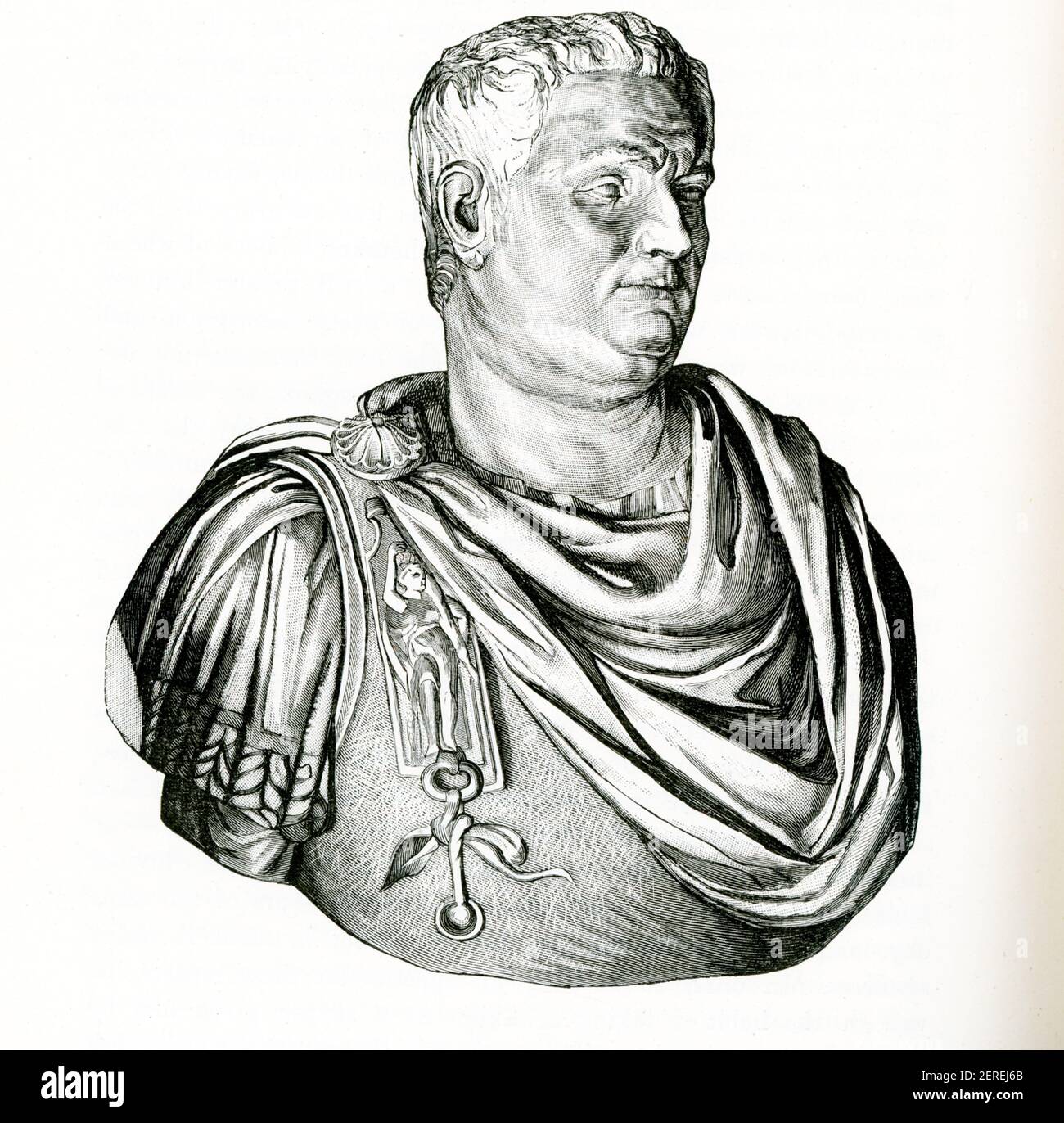

Costantino il Grande, conosciuto anche come Flavio Valerio Aurelio Costantino, è una delle figure più influenti della storia antica. Imperatore romano dal 306 al 337 d.C., il suo regno segnò una svolta epocale per l'Impero Romano e per il mondo occidentale. È ricordato soprattutto per aver legalizzato il cristianesimo con l'Editto di Milano nel 313 d.C., ponendo le basi per la sua diffusione in Europa. Ma la sua eredità va ben oltre: riforme militari, politiche e culturali che plasmarono il futuro dell'impero.

Le Origini e l'Ascesa al Potere

Costantino nacque nel 272 d.C. a Naissus, nell'odierna Serbia, figlio di Costanzo Cloro, un ufficiale romano, e di Elena, una donna di umili origini che in seguito sarebbe stata venerata come santa dalla Chiesa cristiana. Dopo la morte del padre nel 306 d.C., le truppe acclamarono Costantino come imperatore, ma la sua ascesa non fu immediata. In quel periodo, l'Impero Romano era governato da una tetrarchia, un sistema politico introdotto da Diocleziano che prevedeva la divisione del potere tra due Augusti e due Cesari.

Costantino dovette affrontare numerose battaglie e intrighi politici prima di consolidare il suo dominio. La più celebre di queste fu la battaglia di Ponte Milvio nel 312 d.C., dove sconfisse il rivale Massenzio. Secondo la tradizione, la notte prima dello scontro, Costantino ebbe una visione celeste: una croce luminosa con la scritta "In hoc signo vinces" ("Con questo segno vincerai"). Questo episodio, che lo spinse ad adottare il simbolo cristiano, fu determinante per la sua conversione e per il futuro del cristianesimo.

L'Editto di Milano e la Libertà Religiosa

Nel 313 d.C., Costantino e il co-imperatore Licinio promulgarono l'Editto di Milano, un documento rivoluzionario che garantiva la libertà di culto a tutti i sudditi dell'impero, compresi i cristiani. Fino a quel momento, il cristianesimo era stato spesso perseguitato, con periodi di violenta repressione come sotto gli imperatori Nerone e Diocleziano.

L'editto non solo pose fine alle persecuzioni ma favorì la rapida espansione della religione cristiana, stabilendola come una forza culturale e sociale dominante. Costantino stesso, pur mantenendo un certo sincretismo religioso (ad esempio continuando a venerare il Sol Invictus), si avvicinò sempre più al cristianesimo, finanziando la costruzione di basiliche e partecipando attivamente ai dibattiti teologici dell'epoca, come il Concilio di Nicea nel 325 d.C.

La Fondazione di Costantinopoli

Una delle decisioni più durature di Costantino fu la fondazione di una nuova capitale imperiale: Costantinopoli (oggi Istanbul). Nel 330 d.C., l'imperatore scelse l'antica città di Bisanzio, situata strategicamente tra Europa e Asia, come nuova sede del potere romano. La città fu ribattezzata in suo onore e dotata di monumentali edifici, tra cui l'Hippodromo e la prima basilica di Santa Sofia.

Costantinopoli divenne non solo un centro politico e militare, ma anche il cuore della cristianità orientale. La sua posizione geografica la rese un crocevia commerciale e culturale, permettendole di sopravvivere per quasi un millennio dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente.

Riforme Militari e Amministrative

Costantino rivoluzionò anche la struttura militare dell'impero, ridisegnando l'esercito per renderlo più efficace contro le minacce esterne. Creò nuove unità mobili, i "comitatenses", in grado di intervenire rapidamente lungo i confini, mentre le truppe di frontiera ("limitanei") furono riorganizzate per una difesa più stabile. Introdusse inoltre il "solidus", una moneta d'oro che divenne lo standard economico per secoli.

In campo amministrativo, Costantino divise ulteriormente l'impero in prefetture e diocesi, centralizzando il potere ma creando anche una burocrazia più efficiente. Tuttavia, alcune riforme, come l'ereditarietà forzata delle professioni, contribuirono a irrigidire la società romana, anticipando le strutture feudali del Medioevo.

Il Concilio di Nicea e l'Unità della Chiesa

Nel 325 d.C., Costantino convocò il primo concilio ecumenico della storia cristiana a Nicea, con l'obiettivo di risolvere la controversia ariana. Ario, un presbitero di Alessandria, sosteneva che Gesù non fosse della stessa sostanza del Padre, una visione considerata eretica da molti vescovi. Il concilio, presieduto dallo stesso imperatore (sebbene non battezzato), condannò l'arianesimo e stabilì il Credo niceno, ancora oggi una delle professioni di fede fondamentali del cristianesimo.

L'intervento di Costantino in questioni teologiche dimostrò il suo crescente coinvolgimento nella Chiesa, ma anche la sua volontà di utilizzare la religione come strumento di coesione imperiale. Se da un lato favorì l'ortodossia, dall'altro stabilì un precedente per il cesaropapismo, cioè l'influenza del potere temporale su quello spirituale.

Questa prima parte della vita e del regno di Costantino mostra già l'enorme impatto che ebbe sulla storia. Dalle guerre civili alla tolleranza religiosa, dalle riforme strutturali alla fondazione di una nuova Roma, ogni sua azione contribuì a plasmare il mondo tardo-antico. Ma la sua storia non finisce qui: nei prossimi capitoli esploreremo il suo lascito culturale, i rapporti con la famiglia e le successive evoluzioni dell'impero dopo la sua morte.

Costantino il Grande: Politica, Famiglia e il Dibattito sulla Sua Conversione

La Complessa Spiritualità di Costantino

La figura di Costantino come "primo imperatore cristiano" è spesso semplificata, ma la sua relazione con la religione fu complessa e stratificata. Nonostante l'Editto di Milano e il sostegno al cristianesimo, egli mantenne alcune tradizioni pagane e fu battezzato solo in punto di morte nel 337 d.C. dal vescovo ariano Eusebio di Nicomedia. Questo ha alimentato dibattiti tra gli storici: fu un sincero convertito o un abile stratega politico?

Alcuni elementi suggeriscono gradualità nella sua conversione: continuò a utilizzare simboli come il "Sol Invictus" sulle monete fino al 324 d.C. e promosse culti sincretici. Tuttavia, la sua corrispondenza con vescovi e le donazioni alla Chiesa dimostrano un coinvolgimento genuino. La visione della croce prima di Ponte Milvio, narrata dallo storico Eusebio di Cesarea, potrebbe essere stata rielaborata in chiave propagandistica, ma resta un simbolo potente del suo legame con la nuova fede.

La Famiglia Imperiale: Potere e Tragedie

La vita privata di Costantino fu segnata da intrighi e drammi. Sposò Fausta, figlia dell'ex imperatore Massimiano, per consolidare alleanze politiche. Da questa unione nacquero cinque figli, tra cui i futuri imperatori Costantino II, Costanzo II e Costante I. Tuttavia, la famiglia fu teatro di violenze: nel 326 d.C., Crispo, figlio primogenito di Costantino avuto dal primo matrimonio con Minervina, fu giustiziato per ordine dell'imperatore, accusato (forse falsamente) di tradimento. Poco dopo, anche Fausta morì in circostanze misteriose, soffocata in un bagno surriscaldato—una possibile punizione per aver architettato la caduta di Crispo.

Questi eventi gettano ombre sulla figura di Costantino, mostrando un uomo disposto a sacrificare persino i legami familiari per il potere. La damnatio memoriae subita da Fausta e Crispo fu revocata solo decenni dopo, sotto i figli sopravvissuti.

Costantino Legislatore: Tra Cristianesimo e Tradizione Romana

Come legislatore, Costantino cercò di conciliare i valori cristiani con il diritto romano. Introdusse leggi che proteggevano i deboli, come la proibizione di separare famiglie di schiavi durante le vendite e limitazioni alla tortura. Tuttavia, altre misure riflettevano una morale conservatrice: impose pene severe per l'adulterio e rese più difficile il divorzio, influenzato dalla dottrina cristiana.

Particolarmente significativo fu il suo intervento nel diritto di proprietà: permise ai donativi cristiani di ricevere eredità, rafforzando il patrimonio della Chiesa. Allo stesso tempo, mantenne intatti molti istituti giuridici pagani, dimostrando pragmatismo nel governare un impero ancora culturalmente eterogeneo.

Economia e Società: Innovazioni e Contraddizioni

Il sistema monetario di Costantino, basato sul solidus d'oro, stabilizzò l'economia imperiale dopo decenni di iperinflazione. Questa moneta, con un contenuto aureo quasi puro, divenne lo standard per gli scambi internazionali fino all'XI secolo. Tuttavia, le riforme fiscali furono meno fortunate: la tassazione divenne più oppressiva per i contadini, costretti a restare legati alla terra (anticipando il sistema colonato medievale).

In ambito urbano, Costantino promosse grandi opere pubbliche, ma la società si stava già trasformando: le élite si ritiravano nelle ville fortificate, mentre il cristianesimo ridefiniva i modelli di carità e assistenza sociale attraverso istituzioni come gli ospizi per poveri.

Costantino e l'Esercito: La Professione delle Armi come Via di Ascensione Sociale

L'esercito costantiniano offriva opportunità senza precedenti ai provinciali e persino ai barbari integrati nell'impero. Ufficiali provenienti dalle regioni danubiane o germaniche raggiunsero alti gradi, grazie alla riorganizzazione delle unità militari. Tuttavia, questa apertura comportò rischi: affidarsi sempre più a truppe mercenarie avrebbe indebolito, nel lungo periodo, la coesione dell'esercito romano.

L'imperatore istituì anche la "Schola Palatina", un corpo d'élite di cavalieri che fungeva da guardia pretoriana rinnovata. Questo cambiamento rifletteva la trasformazione dell'imperatore da "primo tra pari" a monarca assoluto, circondato da cerimoniali sempre più simili a quelli delle corti orientali.

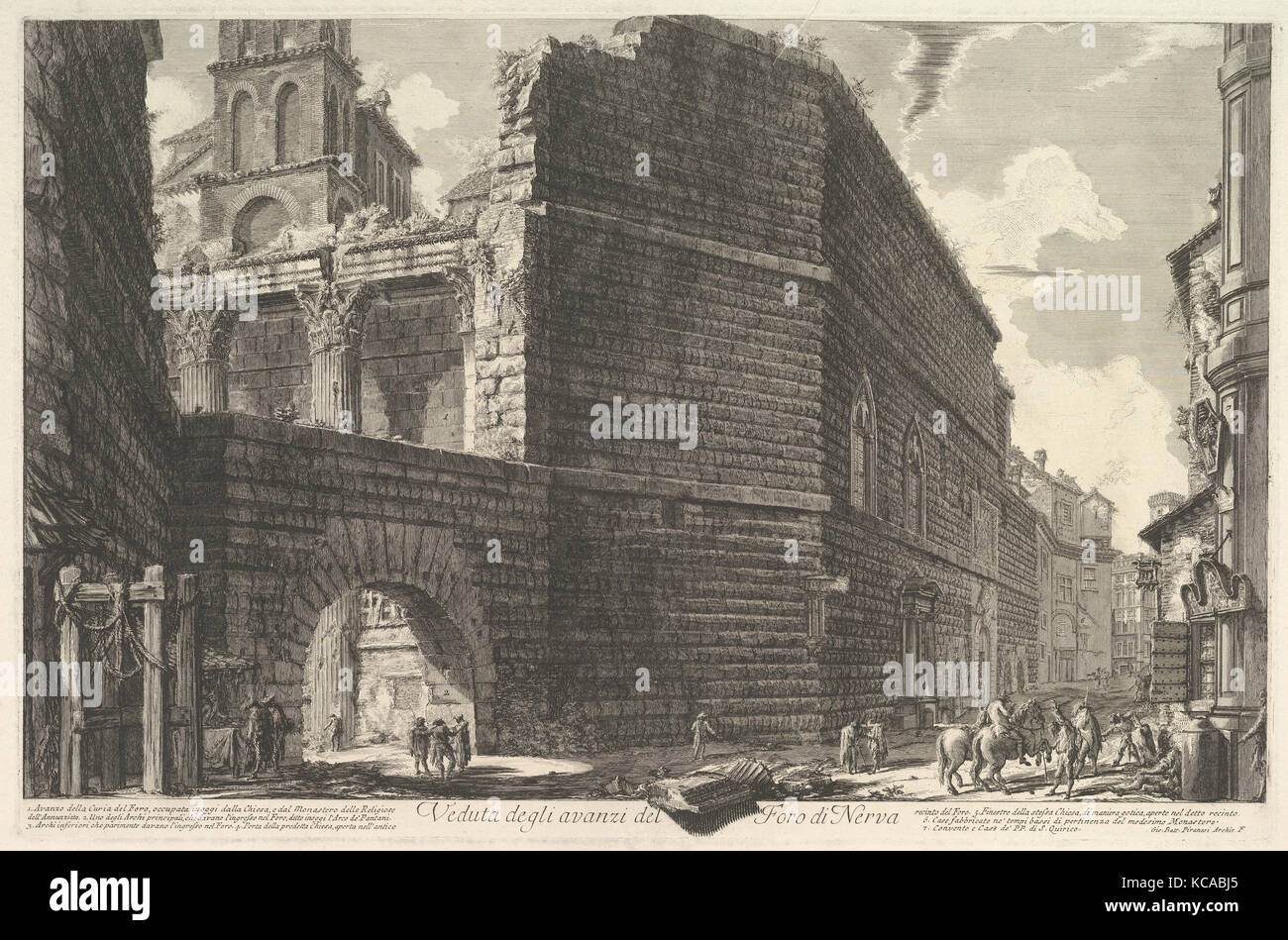

L'Arte e l'Architettura nell'Età Costantiniana

L'arte del periodo costantiniano rappresenta una fusione di tradizione e innovazione. Nei monumenti ufficiali, come l'Arco di Costantino a Roma, si mescolano rilievi classici e nuovi stili più schematici, anticipando l'arte bizantina. L'arco stesso, celebrante la vittoria su Massenzio, riutilizza materiali di spoglio da edifici di Traiano e Marco Aurelio, un gesto simbolico di continuità con il passato glorioso di Roma.

L'architettura cristiana ebbe un impulso rivoluzionario: la Basilica di San Pietro in Vaticano e quella del Santo Sepolcro a Gerusalemme, finanziate da Costantino, introdussero spazi adatti al culto di massa. Questi edifici, con piante a croce latina o centrale, sarebbero diventati modelli per le chiese successive.

La Morte e la Successione: Un Impero Diviso

Costantino morì il 22 maggio 337 d.C. a Nicomedia, dopo una breve malattia. Il suo battesimo in extremis era una prassi comune all'epoca, basata sull'idea che il sacramento cancellasse tutti i peccati precedenti. La sua sepoltura nella Chiesa dei Santi Apostoli a Costantinopoli segnò simbolicamente la fusione tra potere imperiale e religioso.

Il testamento politico, però, rivelò fragilità: l'impero fu diviso tra i tre figli maschi (Costantino II, Costanzo II e Costante I) e due nipoti, innescando lotte fratricide. Questo sistema, ereditato dalla tetrarchia ma privo della sua struttura equilibrata, avrebbe contribuito alle crisi future.

Il secondo capitolo della vita di Costantino rivela dunque un'imperatore dalle molteplici sfaccettature: unificatore religioso ma anche spietato stratega, innovatore ma legato alla tradizione. Nella terza parte esploreremo il suo lascito storico, dalla mitizzazione successiva alle moderne interpretazioni storiografiche.

Costantino il Grande: L'Eredità Storica e la Controversie Moderne

La Nascita di un Mito: Costantino nella Storiografia Medievale

Dopo la sua morte, la figura di Costantino fu trasformata in un vero e proprio mito fondativo della cristianità. Gli storici ecclesiastici del IV secolo, come Eusebio di Cesarea, lo ritrassero come un sovrano quasi divino, strumento della volontà di Dio. La leggenda del "Donatio Constantini" (Donazione di Costantino), un falso documento medievale che attribuiva all'imperatore la donazione di territori al Papa, dimostra come la sua immagine fosse usata per legittimare il potere temporale della Chiesa.

In Oriente, l'imperatore bizantino Giustiniano nel VI secolo si ispirò esplicitamente a Costantino come modello di imperatore cristiano, mentre in Occidente Carlo Magno guardò al suo governo come esempio di unità tra trono e altare. Questa sacralizzazione del ruolo imperiale avrebbe influenzato per secoli la politica europea.

La Rivalutazione Umanistica e il Dibattito Moderno

Con l'Umanesimo e la Riforma protestante, l'interpretazione del regno costantiniano subì radicali cambiamenti. Gli intellettuali rinascimentali come Lorenzo Valla (che smascherò la falsità della Donazione di Costantino) iniziarono a criticare la commistione tra potere spirituale e temporale. I riformatori protestanti, specialmente Lutero, videro in Costantino l'inizio della corruzione della Chiesa primitiva.

Nell'Ottocento, lo storico Jacob Burckhardt descrisse Costantino come un cinico opportunista, mentre studi più recenti (come quelli di Timothy Barnes) tendono a riconoscere elementi di autentica fede unita a pragmatismo politico. Le scoperte archeologiche, come i resti del palazzo imperiale di Treviri, hanno aggiunto nuovi tasselli alla comprensione del suo regno.

La Politica Religiosa: Un Modello per Secoli

Costantino creò un precedente nell'uso della religione come strumento di coesione statale che sarebbe stato seguito da innumerevoli governanti. L'idea di "religione di stato", sebbene non pienamente realizzata sotto di lui, influenzò imperatori bizantini, monarcie medievali e persino stati nazionali moderni. Il suo approccio inclusivo (pur privilegiando il cristianesimo) anticipò concetti di tolleranza religiosa che si sarebbero sviluppati secoli dopo.

Particolarmente significativo fu il suo rapporto con le comunità ebraiche: se da un lato confermò i loro diritti tradizionali, dall'altro impose restrizioni (come il divieto di proselitismo) che prefigurarono le politiche antisemite medievali. Questa ambivalenza rifletteva il tentativo di conciliare protezione delle minoranze con l'ascesa del cristianesimo come religione dominante.

Roma vs Costantinopoli: L'Inizio di una Nuova Era

La fondazione di Costantinopoli non fu solo un atto urbanistico, ma una rivoluzione geopolitica. Spostando il centro dell'impero verso oriente, Costantino preparò il terreno per il futuro impero bizantino. La "Nuova Roma" sviluppò una propria identità, più greca che latina, più cristiana che pagana, che avrebbe resistito per oltre un millennio dopo la caduta di Roma.

Questo spostamento segnò anche l'inizio della crescente divergenza tra Occidente latino e Oriente greco, con implicazioni che perdura ancora oggi nelle differenze tra cattolicesimo e ortodossia. L'importanza strategica di Costantinopoli sarebbe stata confermata dalle crociate e infine dalla conquista ottomana nel 1453.

Costantino nella Cultura Popolare Contemporanea

Nella cultura di massa del XX e XXI secolo, Costantino è spesso ritratto come personaggio controverso. Film come "Costantino il Grande" (1961) o documentari della BBC oscillano tra la rappresentazione agiografica e un'analisi più critica del suo uso politico della religione. Negli Stati Uniti, gruppi cristiani conservatori lo citano come esempio di leader che "restituì la nazione a Dio", mentre alcuni settori laici lo criticano come precursore della teocrazia.

Nella narrativa fantasy e alternativa, autori come Dan Brown hanno sfruttato il suo ruolo nella formazione del canone biblico per costruire teorie di cospirazione. Queste interpretazioni, pur spesso prive di fondamento storico, dimostrano il fascino duraturo della sua figura.

Le Riforme Istituzionali: Un'Impronta che Resiste

Molte innovazioni costantiniane sopravvissero alla caduta dell'impero romano d'Occidente. La diocesi come divisione amministrativa persiste in diversi paesi moderni. Il sistema monetario basato sul solidus d'oro stabilizzò gli scambi commerciali per secoli. La burocrazia centralizzata da lui creata sopravvisse a Bisanzio e influenzò le cancellerie medievali.

Persino alcune tradizioni militari, come l'uso di truppe mercenarie specializzate e la separazione tra comando mobile e difesa statica, prefigurarono l'organizzazione degli eserciti medievali. Tuttavia, queste stesse riforme contenevano i germi della frammentazione che avrebbe indebolito l'impero nei secoli successivi.

Un Bilancio Storico: Eroe o Opportunista?

Valutare Costantino a distanza di secoli richiede equilibrio. Da un lato, il suo sostegno al cristianesimo ne permise la sopravvivenza e diffusione, influenzando per sempre la cultura occidentale. Le sue riforme mantennero unito l'impero in un'epoca di crisi, mentre Costantinopoli divenne baluardo della civiltà classica durante il Medioevo.

D'altro canto, il suo assolutismo, la crudeltà verso i rivali (compresi i familiari) e l'inizio di quella commistione tra Chiesa e Stato che avrebbe generato secoli di conflitti gettano ombre sul suo regno. La divisione dell'impero tra i figli, infine, dimostrò i limiti del suo progetto politico.

L'Eredità Immateriale: Una Figura che Divide Ancora

Oggi gli storici continuano a discutere: Costantino fu l'ultimo grande imperatore romano o il primo sovrano medievale? Un rivoluzionario religioso o un tradizionale pragmatico? Forse la verità sta nel riconoscere che incarnò una transizione epocale. Come scrissero i classicisti Brown e Lizzi Testa, "Costantino non chiuse un'epoca, ma aprì un mondo".

Le celebrazioni del 2013 per i 1700 anni dall'Editto di Milano hanno dimostrato quanto la sua figura resti centrale nel dibattito su religione e potere pubblico. In un'epoca di nuovi pluralismi religiosi e ridefinizioni degli stati nazionali, le scelte di Costantino - tra fede e politica, tolleranza e controllo - continuano a offrire spunti di riflessione attualissimi.

Costantino il Grande, dunque, non appartiene solo alla storia antica, ma si erge come figura liminare tra mondi, il cui lascito influisce ancora, in modi spesso sorprendenti, sulla nostra contemporaneità. La sua capacità di unificare un impero diviso sotto un nuovo simbolo - la croce - rimane forse l'immagine più potente di come un individuo possa cambiare, nel bene e nel male, il corso della civiltà.

Comments