Arminius: Der Cheruskerfürst, der Rom trotzte

Einführung in die Geschichte Arminius'

Arminius, auch bekannt als Hermann der Cherusker, ist eine der faszinierendsten Figuren der frühen deutschen Geschichte. Als Anführer der germanischen Stämme stellte er sich gegen das mächtige Römische Reich und führte eine Schlacht, die den Lauf der europäischen Geschichte maßgeblich beeinflusste. Die berühmte Schlacht im Teutoburger Wald markiert nicht nur einen Wendepunkt in den römisch-germanischen Beziehungen, sondern ist auch ein Symbol für den Widerstand der Germanen gegen die römische Vorherrschaft.

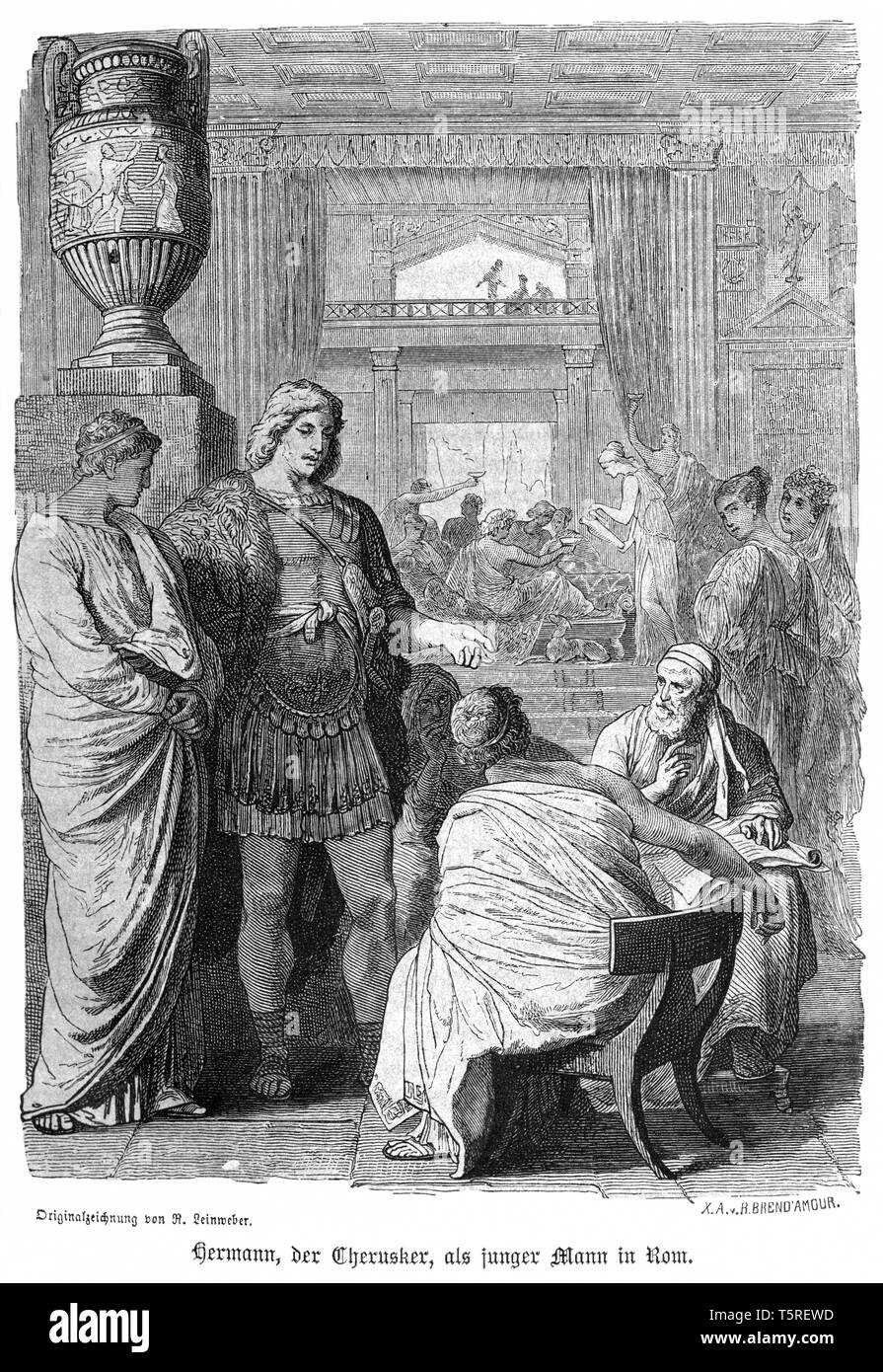

Arminius wurde um 17 v. Chr. geboren, wahrscheinlich in einem Adelsgeschlecht der Cherusker, einem mächtigen germanischen Stamm, der in den Wäldern und Hügeln des heutigen Nordwestdeutschlands siedelte. Zu jener Zeit expandierte das Römische Reich weit nach Norden über die Alpen hinaus und bemühte sich, die germanischen Gebiete in ihre Provinzen zu integrieren. Junge Söhne germanischer Anführer wurden oft in römische Erziehung gegeben, als Zeichen von Bündnissen oder Feindseligkeiten. Auch Arminius erhielt diese „Ehre“ und wuchs in römischer Obhut auf, wo er die lateinische Sprache sowie die militärische Taktik und Organisation der Römer erlernte.

Die römische Ausbildung und die ersten Schritte zur Rebellion

Während seiner Zeit im Römischen Reich erlangte Arminius die römische Bürgerschaft und stieg zum Offizier in der römischen Armee auf. Diese einzigartige Position verschaffte ihm nicht nur wertvolle Einblicke in die Strategien und Schwächen der Römer, sondern auch die Möglichkeit, Vertrauen bei den römischen Kommandeuren zu gewinnen. Sein Wissen über die römische Militärkunst sollte sich später als entscheidender Vorteil in seinem Kampf gegen Rom erweisen.

Arminius' Loyalität gegenüber Rom veränderte sich jedoch dramatisch, als er Zeuge der rücksichtslosen römischen Expansionspolitik wurde, die seine Heimat in Unruhe versetzte. Die Römer versuchten zunehmend, die Kontrolle über die germanischen Stämme zu festigen, wobei sie oft brutale Methoden einsetzten. Arminius erkannte die Gefahr, die von der römischen Vorherrschaft ausging, für die Freiheit und die kulturelle Identität der Germanen. Es war ein Funken in ihm entflammt, der ihn zum Urheber eines ambitionierten Aufstands machte.

Die Schlacht im Teutoburger Wald

Im Jahr 9 n. Chr. kam es zur legendären Schlacht im Teutoburger Wald, die als maßgebender Schlag gegen die römische Herrschaft in Germanien in die Geschichte einging. Arminius, der seine Loyalität zu Rom vorspiegelte, verbündete sich heimlich mit anderen germanischen Stämmen, um die römischen Legionen in eine tödliche Falle zu locken. Die römischen Truppen, angeführt von Publius Quinctilius Varus, bestanden hauptsächlich aus der 17., 18. und 19. Legion – insgesamt etwa 20.000 römische Soldaten.

Durch eine geschickt inszenierte Täuschung und die Ausnutzung des unwegsamen Terrains führte Arminius seine Verbündeten in einen entscheidenden Sieg. Die Römer, die die Germanen bisher als eine Ansammlung unorganisierter Stämme betrachtet hatten, erlitten eine vernichtende Niederlage. Diese Schlacht gilt als eine der schwerwiegendsten Niederlagen des Römischen Reiches und beendete Roms Ambitionen, das Gebiet zwischen Rhein und Elbe dauerhaft zu erobern.

Nachwirkungen und Bedeutung der Schlacht

Der Sieg bei der Varusschlacht, wie die Schlacht im Teutoburger Wald auch genannt wird, hatte tiefgreifende Folgen für die römisch-germanischen Beziehungen und die politische Landschaft Europas. Rom zog sich nach der Niederlage aus dem innergermanischen Gebiet zurück und konzentrierte seine Befestigungen auf die Gebiete westlich des Rheins. Die Grenzen des römischen Reiches verlagerten sich und die Linie des Limes entstand, die über Jahrhunderte die Grenze zwischen der römischen und der germanischen Welt markierte.

Arminius wurde von den Germanen als Held gefeiert, der ihnen einen beispiellosen Sieg gegen den mächtigen Feind verschafft hatte. Doch sein Erfolg führte auch zu Spannungen zwischen den konkurrierenden Stämmen und Adelshäusern. Der Traum von einem geeinten Germanien unter einer Herrschaft erfüllte sich nicht, da alte Stammesfeindschaften und das Streben nach individuellen Machtvorteilen die Germanen plagten. Arminius musste sich schließlich den internen politischen Intrigen stellen, die in einem blutigen Ende für den einstigen Helden mündeten.

In diesem ersten Teil haben wir Arminius und die Varusschlacht näher beleuchtet. Sein Erbe und weitere Geschehnisse nach der Schlacht werden im zweiten Teil des Artikels behandelt.

Zwischen Heroismus und Ernüchterung: Arminius' Leben nach der Varusschlacht

Nach seinem triumphalen Sieg in der Varusschlacht fand sich Arminius in einer komplizierten politischen Landschaft wieder. Der Zerfall der römischen Kontrolle über die germanischen Gebiete hatte zwar seine Position gestärkt, doch machte ihn dies nicht immun gegen die internen Auseinandersetzungen der germanischen Stämme. Die Germanen, deren Einheit Arminius angestrebt hatte, waren traditionell durch Stammesrivalitäten gespalten, und seine Ambitionen auf eine geeinte Führung stießen auf Widerstände.

Eine der größten Bedrohungen ging nicht etwa von den Römern, sondern aus Arminius’ eigenem Umfeld aus. Marbod, König der Markomannen, der zunächst als möglicher Verbündeter galt, erwies sich als Rivale. Die Spannungen zwischen den beiden Anführern entluden sich im Jahr 17 n. Chr. in offener Feindseligkeit, als Arminius versuchte, Marbod zu entmachten, um eine stärkere Einheit unter den Germanen zu schaffen. Doch trotz seiner Erfolge in der Schlacht blieb ein Zusammenwachsen der verschiedenen Stämme unerreichbar, was die Vision eines geeinten Germanien gefährdete.

Intrigen und Verrat: Die letzten Jahre von Arminius

Arminius' Aufstieg zu Ruhm führte unweigerlich zu Konflikten innerhalb seines eigenen Stammes, was letztlich zu seinem Sturz beitragen sollte. Die Machtkämpfe um die Führungsposition der Cherusker erzeugten eine Atmosphäre des Misstrauens und Neids. Zahlreiche Stammesälteste standen seinen Plänen kritisch gegenüber, da sie ihn als Bedrohung für ihre eigene Autorität betrachteten. Diese internen Spannungen machten es Arminius schwer, seine Position zu festigen, und hafteten als Schatten über seinen früheren Errungenschaften.

Um seine Macht zu stabilisieren, musste Arminius nicht nur seine Rivalen außerhalb seines Stammes bekämpfen, sondern sich auch gegen innerfamiliäre Intrigen verteidigen. Ein erschütterndes Beispiel dieser persönlichen Konflikte war die Rolle seines Schwagers Segestes, der sich gegen Arminius wandte. Segestes hatte enge Kontakte zu den Römern und verriet Arminius, indem er Informationen über seine Pläne preisgab und sogar seine Tochter Thusnelda, Arminius' Ehefrau, an die Römer auslieferte. Diese Tat der List und Heimtücke brach nicht nur das persönliche Band der Familie, sondern entblößte auch die Verwundbarkeit von Arminius’ Macht.

Der Tod des Cheruskerfürsten

Arminius’ Endphase war von einem tragischen Paradoxon geprägt: Der Mann, der als Held gefeiert wurde und das Römische Reich gedemütigt hatte, fiel einem internen Aufstand zum Opfer. Im Jahr 21 n. Chr. wurde Arminius von Mitgliedern seines eigenen Stammes ermordet, die seinen autokratischen Stil und den Verlust der traditionellen Stammesautonomie nicht akzeptierten. Diese Ironie, dass ein bedeutender Anführer nicht durch die Hand seines äußersten Feindes, sondern durch seine eigenen Leute fiel, spiegelt die zersplitterte Natur der germanischen Stammesgesellschaft wider.

Der Tod von Arminius bedeutete jedoch nicht das Ende seines Einflusses. Posthum wurde er als Symbol des germanischen Widerstands gegen Fremdherrschaft verehrt, insbesondere in späteren Epochen, als Deutschland nach einer nationalen Identität suchte. Der Mythos um seine Person und seine Taten formte sich weiter, losgelöst von den politischen Realitäten seiner Zeit, und er wurde zur zentralen Figur in der Erzählung eines sich selbst bewahrenden Germaniens.

Das Erbe von Arminius

Arminius' Leben und Wirken hinterließen einen unauslöschlichen Eindruck in der germanischen und europäischen Geschichte. Seine strategische Genialität und sein Mut, sich gegen die übermächtige römische Armee zu stellen, machten ihn zur Gallionsfigur für viele später folgende Kämpfer für die Freiheit und Selbstbestimmung. Als einer der ersten erfolgreichen Führer gegen das Römische Reich prägt sein Erbe bis heute den Stolz und die Kultur der deutschen Nachfahren.

Das Ende der römischen Expansion in Mitteleuropa brachte eine neue Ära der Stabilität in den von Germanen kontrollierten Gebieten. Diese Atmosphäre schuf die Grundlagen für die Entwicklung eigenständiger Gesellschaften, die schließlich zu den mittelalterlichen Königreichen Europas führten. Die Errungenschaften von Arminius trugen dazu bei, dass die Germanen ihre kulturelle Identität bewahren konnten, was ihnen später eine zentrale Rolle im mittelalterlichen Europa ermöglichte.

Im zweiten Teil dieses Artikels erörterten wir die Herausforderungen und letzten Jahre von Arminius sowie das Vermächtnis, das er hinterließ. Im nächsten Abschnitt wird noch tiefer in die Nachwirkungen seiner Taten und den Einfluss auf die spätere Geschichte eingegangen.

Die historische Bewertung von Arminius

Die historische Beurteilung von Arminius ist vielschichtig und zeigt, wie unterschiedlich seine Taten im Laufe der Jahrhunderte interpretiert wurden. In unmittelbarer Nähe zu seinen Lebzeiten wurde er von den Römern einerseits als Verräter betrachtet, der die Gastfreundlichkeit und Bildung Roms nutzte, um später gegen sie zu kämpfen, andererseits aber auch als kriegerischer Gegner mit strategischem Geschick anerkannt. Tacitus, der bedeutende römische Historiker, beschrieb Arminius als "Befreier Germaniens", was seine Ambivalenz gegenüber dieser schillernden Figur unterstreicht.

Ab dem 16. Jahrhundert, als nationale Identitäten an Bedeutung gewannen, begannen Historiker und Schriftsteller, Arminius als Symbol für den Aufstand der Unterdrückten zu romantisieren. Er verkörperte die Vorstellung eines einheitlichen Germanien, das sich gegen Unterdrückung wehrt – eine besonders ansprechende Narration in Zeiten, in denen Deutsche nach ihrer Eigenständigkeit und Souveränität strebten. Im 19. Jahrhundert, zur Zeit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs, wurde Arminius sogar als nationaler Held vereinnahmt, dies häufig unter seinem eingedeutschten Namen "Hermann".

Symbolik und Mythos

Die Symbolik, die Arminius umgibt, hat viel zu seiner dauerhaften Präsenz in der Kulturgeschichte beigetragen. Sein Triumph im Teutoburger Wald wird in vielen Werken der Kunst und Literatur gefeiert, oft idealisiert als der entscheidende Moment, in dem die germanische Freiheit gegen die imperialen Ambitionen der Römer verteidigt wurde. Diese Darstellung überschattet oft die Komplexität seiner tatsächlichen Errungenschaften und seines Lebens, indem sie ihn als nahezu mythische Figur mit übermenschlichen Fähigkeiten stilisiert.

Im 19. Jahrhundert, in der Ära der Romantik, wurde der Arminius-Mythos zusätzlich glorifiziert. In dieser Zeit künstlerischer und literarischer Wiederbelebung suchten Schriftsteller und Dichter nach Figuren aus der „Völkerwanderung“, die sich als nationale Symbole eigneten. Arminius passte perfekt in dieses Bild und wurde nicht nur als militärischer Führer, sondern auch als kultureller Held betrachtet, der das germanische Erbe gegen die Assimilation verteidigte.

Arminius in der modernen Zeit

In der modernen historischen Betrachtung wird Arminius differenzierter gesehen. Zwar bleibt sein militärischer Sieg von immenser Bedeutung für die Geschichte Europas, seine Rolle als Nationalheld wird jedoch kritisch hinterfragt. Historiker betonen heute die Gefahr, die von einer simplifizierten Heroisierung ausgeht, und beleuchten die komplexe Gesellschaftsstruktur der Germanen, die weit über einen einzigen Führer hinausging.

Sein Vermächtnis lebt in vielen kulturellen Elementen fort, vom Hermannsdenkmal, das im Teutoburger Wald errichtet wurde, über Denkmäler in der Volkskunst bis hin zu bekannten Werken der Musik wie der Oper "Arminio" von Georg Friedrich Händel. Diese Memorialisierungen spiegeln nicht nur die historische Bedeutung wider, sondern auch die zeitgenössischen Interpretationen seiner Figur, die sich im Laufe der Jahrhunderte fortentwickelt haben.

Fazit: Der zeitlose Einfluss von Arminius

Letztlich bleibt Arminius eine Schlüsselfigur, die Forscher und Geschichtsliebhaber gleichermaßen fasziniert. Als Mensch, der aus einer durchdrungenen Kultur kam, die sich gegen eine der mächtigsten Militärmaschinen ihrer Zeit durchsetzen konnte, hat er sich einen festen Platz in der Annalen der europäischen Geschichte erkämpft. Sein Aufstand im Teutoburger Wald bleibt ein kraftvolles Bild des Widerstands und wird in den Geschichten von Freiheit und nationaler Identität weiterleben.

Als Symbol für die wehrhafte Verteidigung gegen äußere Unterdrückung hat Arminius es geschafft, die Wände der Arena seiner eigenen Zeit zu durchbrechen und eine Legende zu werden, die überall in Deutschland und darüber hinaus ihre Spuren hinterlassen hat. Seine Geschichte ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie einzelne Persönlichkeiten die Geschichte formen können, und lehrt uns, die vielfältigen Facetten von Macht, Widerstand und Identität kritisch zu hinterfragen.

Damit endet unser umfassender Blick auf die Gestalt und das Vermächtnis von Arminius, dem Cheruskerfürsten, dessen triumphaler Kampf gegen Rom nach wie vor ein eindrucksvolles Kapitel der Weltgeschichte darstellt.

Comments