América Dá: Como um Movimento de 2026 Pode Reescrever a História

No dia 1 de Janeiro de 2026, enquanto os últimos fogos de artifício do Réveillon se dissipavam no céu, uma ideia mais silenciosa e mais duradoura nascia. A America250, a comissão oficial do semiquincentenário dos Estados Unidos, lançava publicamente a iniciativa America Gives. O objetivo era ambicioso e desarmante: fazer de 2026 o maior ano de serviço voluntário da história do país. Não se tratava de um mero programa. Era um experimento social em escala nacional, uma pergunta audaciosa lançada a 350 milhões de pessoas. Uma nação profundamente dividida ainda conseguiria se unir em torno de um ato tão simples quanto dar?

O Pano de Fundo de uma Nação Cansada

Os dados que antecederam o lançamento pintavam um retrato claro. Uma pesquisa da AP-NORC em 2024 revelou que apenas 28% dos americanos haviam feito trabalho voluntário, um número ainda abaixo dos níveis pré-pandemia. A polarização política corroía o discurso público, e o próprio conceito de orgulho nacional parecia desgastado. A América aproximava-se do seu 250º aniversário com um paradoxo: uma celebração monumental de um passado revolucionário, enquanto o presente pedia, urgentemente, uma nova definição de patriotismo.

A America250, liderada pela ex-Tesoureira dos EUA Rosie Rios, identificou na pesquisa uma ânsia pública por reconexão. As pessoas não queriam apenas festejos. Queriam significado. Queriam ação. Daí nasceu o cerne filosófico do America Gives: redefinir o patriotismo não como adoração a símbolos, mas como serviço ativo à comunidade. A data-alvo, 4 de Julho de 2026, tornava-se um ponto de partida, não de chegada. A meta era criar um hábito que sobrevivesse à festa.

"É sobre celebrar quem somos como povo. A generosidade está no nosso ADN", afirmou Rosie Rios numa entrevista ao ABC News. "Quando falamos em '350 para 250', estamos a convidar todos os 350 milhões de americanos a participarem na comemoração dos nossos 250 anos. É uma expressão prática de que somos um só país."

A arquitetura da iniciativa foi meticulosa. Um site central, america250.org/america-gives, servia como praça digital. Nele, os cidadãos podiam fazer o seu compromisso, registar horas de serviço num contador nacional em tempo real, e encontrar oportunidades através de parceiros como a Points of Light. O mecanismo de incentivo era engenhoso: um sorteio nacional onde 250 vencedores direcionariam 4.000 dólares cada a uma organização de caridade de sua escolha, totalizando um milhão de dólares em doações. Cada hora registada equivalia a uma entrada. O serviço, assim, gerava capital social e financeiro.

Uma Parceria Inusitada no Comando

Talvez o sinal mais poderoso da intenção do movimento tenha sido a escolha dos seus co-presidentes nacionais: Barack Obama e George W. Bush. Dois ex-presidentes de partidos opostos, símbolos de eras políticas distintas, unindo-se publicamente para promover o voluntariado. Esta decisão estratégica transcendia a política partidária. Era uma declaração tácita de que certos valores fundamentais – a ajuda ao próximo, o fortalecimento da comunidade – existiam num plano acima das querelas do dia a dia.

"O serviço é a linguagem comum que todos podemos falar", declarou o ex-presidente George W. Bush no vídeo de lançamento. "Em 2026, temos a oportunidade histórica de escrever um novo capítulo na história americana, não com palavras, mas com ações." A afirmação, embora simples, carregava o peso de um homem que liderou o país em momentos de profunda divisão.

O gesto era carregado de simbolismo. Ao colocar Obama e Bush lado a lado, a America250 não buscava um consenso político impossível. Buscava algo mais profundo: um consenso cívico. A mensagem era clara: não importa em quem você votou, você pode pegar num saco de lixo, servir uma refeição ou ser mentor de uma criança. A ação comum, sugeriam, poderia preceder e talvez até pavimentar o caminho para a reconciliação dialética.

Os primeiros quinze dias de 2026 mostraram um ímpeto inicial promissor. Em 14 de Janeiro, o contador nacional já registava 383.226 horas de serviço voluntário. Parceiros de peso mobilizavam as suas bases. A MLB comprometia-se com o "MLB Together". As Girl Scouts criaram uma insígnia especial para envolver um milhão de jovens. A Keep America Beautiful traçou a meta quase inconcebível de recolher 250 milhões de pedaços de lixo até 4 de Julho. A JustServe, plataforma de serviço patrocinada por A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, planeava encher 250 camiões com alimentos para 250 bancos alimentares.

O Que Está Realmente em Jogo?

O America Gives não é apenas um projeto de voluntariado. É um teste de resiliência cívica. A pergunta que ele coloca, implicitamente, é uma das mais urgentes do nosso tempo: as instituições da sociedade civil ainda conseguem tecer a malha da confiança social quando as instituições políticas falham nessa tarefa?

O movimento alinha-se estrategicamente com o Ano Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Sustentável 2026 da ONU, dando-lhe um eco global. Mas o seu foco é visceralmente local. A filosofia por trás disso é quase uma inversão da lógica política. Em vez de exigir que as pessoas concordem para depois agirem juntas, propõe que ajam juntas e, no processo, talvez descubram novos fundamentos para o acordo.

O risco, claro, é o do simbolismo vazio. Uma enxurrada de horas registadas em Janeiro pode esmorecer em Março. A pressão por métricas quantitativas – milhões de horas, milhões de pedaços de lixo – pode ofuscar o impacto qualitativo, profundo e silencioso do serviço individual. A própria noção de "competição" através de um contador nacional pode, paradoxalmente, comercializar um gesto que, na sua essência mais pura, é gratuito.

Contudo, o seu potencial é revolucionário. Se bem-sucedido, o America Gives fará algo mais significativo do que limpar parques ou ajudar em sopas dos pobres. Ele pode oferecer uma nova narrativa histórica para o século XXI americano. A história que estudamos nos livros é, em grande parte, uma crónica do poder: de guerras, de presidentes, de leis aprovadas. E se 2026 fosse recordado não por um discurso ou uma nova legislação, mas por um movimento orgânico e descentralizado de cidadãos que, simplesmente, decidiram cuidar uns dos outros e dos seus espaços comuns?

Estamos apenas no início. O movimento, com menos de um mês de vida, é ainda um recém-nascido. Mas já carrega o peso de uma pergunta histórica. Ele tenta responder, com ações e não com teorias, ao cansaço da democracia. A sua jornada ao longo de 2026 será a resposta, hora a hora, comunidade a comunidade, à dúvida mais persistente: ainda sabemos construir um futuro juntos?

As Engrenagens por Trás do Sonho: Financiamento, Política e a Busca por 150 Milhões

O brilho idealista do America Gives esbarra, necessariamente, na fria mecânica da realização. A iniciativa não surge do vácuo cívico. Ela é produto de uma máquina cuidadosamente montada, a America250, uma comissão oficial não partidária criada por decreto do Congresso. E como toda máquina, ela precisa de combustível. A narrativa pública é de doação de tempo; a narrativa operacional, no entanto, começa com doação de dinheiro. Muito dinheiro.

O orçamento almejado junto ao Congresso é de 150 milhões de dólares. Paralelamente, a iniciativa já garante o apoio financeiro de gigantes corporativos como Walmart, Coca-Cola, Lockheed Martin e Oracle. Esta dualidade de financiamento – público e privado – coloca a primeira grande tensão filosófica do movimento. Pode um chamado ao serviço desinteressado ser bancado por interesses que, por definição, visam o lucro? A presença de uma contratista de defesa como a Lockheed Martin ao lado de uma plataforma de serviço comunitário não é um detalhe menor; é um ponto de análise crucial.

"Acreditamos firmemente que isto é tanto sobre o futuro quanto sobre o passado", afirmou Rosie Rios, Presidente da America250. "Há pequenas formas de ser voluntário. Há grandes formas de ser voluntário." A declaração, reportada pela Barchart, é astuta. Ela universaliza o convite, mas evita cuidadosamente definir os limites entre o "pequeno" gesto individual e a "grande" infraestrutura corporativo-estatal que o possibilita.

A cronologia revela um planeamento meticuloso, e por vezes, adaptável. Em Julho de 2023, a America250 lançou o portal "America's Invitation", uma cápsula do tempo digital para aspirações futuras. Esse projeto foi descontinuado em Junho de 2025, um sinal claro de que as prioridades estavam em fluxo, como notado pela análise do LAist. O evento de relançamento ocorreu em 3 de Julho de 2025, em Des Moines, Iowa, com a expectativa de um anúncio do então Presidente Trump sobre uma "Grande Feira Estadual da América" e "Jogos Patrióticos". Esta convergência geográfica e simbólica – no coração do Midwest, na véspera do Dia da Independência – não foi acidental. Era a tentativa de enraizar o movimento num solo político mais amplo.

O Outro Pilar: Patriotismo e Educação no Enquadramento Oficial

Enquanto o America Gives mobiliza corpos para o serviço, outro braço da máquina semiquincentenária trabalha para moldar mentes. A Secretária de Educação, Linda McMahon, lidera a History Rocks tour, uma iniciativa que visa, nas suas palavras, restaurar o amor pelo país na educação americana. A sua crítica é direta e reveladora do clima cultural em que o America Gives emerge.

"Nós não ensinamos o amor pelo país", declarou McMahon à Fox Business, criticando currículos que, segundo ela, removem a palavra 'patriota' e o Juramento de Lealdade. "Temos que voltar a ensinar civismo."

Esta declaração opera num registo diferente do de Rosie Rios. É menos sobre ação coletiva futura e mais sobre uma narrativa histórica específica a ser preservada. O governo federal, paralelamente, redirecionou 34 milhões de dólares em verbas para o National Garden of American Heroes, um projeto de monumentos. O que temos, então, são duas estratégias de "reunificação" nacional a correr em paralelo: uma, através do serviço prático e aparentemente apolítico (America Gives); outra, através da reafirmação de um cânone patriótico tradicional e da construção de símbolos (McMahon e o Garden). Serão complementares ou contraditórias? A pergunta fica no ar.

Metas Versus Realidade: A Tensão Entre o Simbólico e o Mensurável

O America Gives navega habilmente entre a ambição grandiosa e a falta de um alvo numérico rígido. A America250 evita declarar uma meta total de horas de voluntariado para 2026. Em vez disso, aposta no rastreador online e em objetivos concretos de parceiros. Esta é uma decisão inteligente. Estabelecer uma cifra como "1 bilião de horas" criaria um padrão fácil para o fracasso. No entanto, os sub-objectivos dos parceiros são, eles próprios, monumentais.

A Keep America Beautiful comprometeu-se a recolher 250 milhões de peças de lixo até 4 de Julho. As Girl Scouts criaram uma insígnia especial para envolver 1 milhão de jovens. A JustServe, plataforma patrocinada por A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, coordena a logística para enviar 250 camiões de carga com doações para 250 bancos alimentares nos 50 estados. Estas não são meras metáforas. São KPIs de um movimento cívico.

"Não há meta numérica específica para horas de serviço; o foco está em criar hábitos locais através do rastreador online", confirmou a análise do Barchart, citando fontes da America250. A abordagem privilegia o processo contínuo sobre o marco único.

Mas aqui reside uma crítica potencial. A ênfase em métricas tangíveis – peças de lixo, camiões abastecidos, insígnias conquistadas – pode, inadvertidamente, promover uma visão transaccional do voluntariado. O risco é o de que o ato de servir se torne, para alguns, um meio para um fim: uma entrada no sorteio de 4.000 dólares, uma insígnia no uniforme, um número num contador nacional. O próprio mecanismo do sorteio, onde 250 vencedores direcionam 4.000 dólares cada a uma ONG, é um híbrido peculiar de altruísmo e lotaria. Incentiva a participação, sim, mas também a instrumentaliza.

A estatística de base, no entanto, justifica a urgência do experimento. De acordo com a pesquisa AP-NORC de Dezembro de 2024, apenas 28% dos americanos relataram ter feito voluntariado naquele ano, um número que permanecia abaixo dos níveis pré-pandemia. O America Gives não surge num vácuo de generosidade, mas num terreno árido de participação cívica formal. O seu desafio não é apenas mobilizar, é reverter uma tendência.

O Fluxo e o Futuro: Legado ou Evento?

Todos os movimentos de massa enfrentam o dilema da sustentabilidade. O que acontece depois do clímax? Para a America250, o 4 de Julho de 2026 é um marco, mas não o ponto final. A visão de Rosie Rios é explícita sobre isso: ela vê o America Gives como um legado que deve perdurar para além das festividades do aniversário. O sucesso, portanto, não será medido pelo pico de horas registadas em Julho de 2026, mas pela inclinação da curva nos trimestres que se seguirem.

Os mecanismos pensados para isso são o fortalecimento dos pipelines de voluntários para as organizações não-governamentais parceiras e a injecção de capital via sorteio. A questão que os organizadores ainda não conseguem responder – e a incerteza é explicitamente notada nas fontes – é sobre os dados de participação inicial. O contador segue, mas será que a qualidade do engagement acompanha a quantidade?

"Alguns veem isto como um unificador patriótico; outros notam planos em 'fluxo' e priorizações em mudança, como o corte de projetos públicos", analisou o LAist, capturando a dualidade das percepções iniciais. O artigo referia-se à descontinuação do "America's Invitation", um sinal de pragmatismo em ação.

A verdadeira reescrita da história que o America Gives almeja não estará nos livros que falem sobre 2026. Estará nos hábitos orçamentais de pequenas câmaras municipais que, em 2027, decidam alocar recursos para programas de voluntariado porque viram o seu valor. Estará na normalização do registo de horas de serviço como um ritual cívico, tal como o preenchimento do imposto de renda. Estará na possibilidade, ainda remota, de que um democrata e um republicano, ao invés de discutirem num fórum online, se encontrem num sábado de manhã para pintar um centro comunitário, não porque foram ordenados, mas porque um sistema nacional lhes facilitou o encontro.

O movimento é, no fundo, um voto de confiança colossal na capacidade de ação local. Mas esse voto é emitido por uma estrutura que é tudo menos local: uma comissão congressional, ex-presidentes, multinacionais. Esta é a sua contradição geradora e o seu risco permanente. Conseguirá a engrenagem nacional, movida a milhões de dólares e a símbolos presidenciais, efetivamente descentralizar a energia e entregá-la, sem distorções, às mãos de quem limpa os parques e serve as sopas? A resposta começará a desenhar-se não nos holofotes de Des Moines, mas nas sombras dos bairros onde o entusiasmo do início de 2026 encontrar o cansaço rotineiro do Outono.

Significado Histórico: Uma Reengenharia da Memória Nacional

O significado último do America Gives transcende o voluntariado. Trata-se de uma tentativa consciente de reengenharia da memória nacional. As comemorações históricas tradicionais olham para trás, erigindo monumentos e reproduzindo narrativas. Esta iniciativa, ao contrário, tenta fabricar o futuro. O seu produto não é uma estátua, mas um hábito. A sua ambição é fazer com que, quando os historiadores do século XXII analisarem o semiquincentenário, eles não escrevam primariamente sobre discursos ou desfiles, mas sobre um surto de ação cívica descentralizada que reconfigurou, ainda que ligeiramente, o tecido da confiança social. É uma aposta na ideia de que a história pode ser feita não por um grande homem, mas por milhões de pequenos gestos coordenados.

O seu impacto cultural mais profundo pode estar na redefinição do próprio termo "patriotismo". Por décadas, o conceito foi cada vez mais apropriado por retóricas nacionalistas e por um culto quase místico aos símbolos. O America Gives oferece um contraponto materialista e prático. O patriotismo, sugere, é a qualidade do asfalto no parque de estacionamento da escola local depois de um mutirão de reparos. É a eficiência de uma rede de bancos alimentares abastecida por camiões coordenados digitalmente. Este deslocamento do simbólico para o utilitário é uma manobra filosófica audaz.

"Os planos estão em fluxo, e as priorizações mudam, como vimos com o corte de projetos públicos como o 'America's Invitation'", observa a análise do LAist de Janeiro de 2026. Esta fluidez não é necessariamente um sinal de fraqueza; é o sinal de um organismo vivo, adaptando-se a realidades políticas e orçamentais. A capacidade de pivotar pode ser mais valiosa do que a rigidez dogmática.

O legado, se bem-sucedido, será um framework replicável. A infraestrutura digital de registo, o modelo de parcerias corporativas com incentivos, o envolvimento de figuras bipartidárias como figuras de proa – este kit de ferramentas pode tornar-se um modelo para futuras mobilizações cívicas, não apenas nos EUA, mas em outras democracias que enfrentam fracturas semelhantes. O movimento já se alinha com o Ano Internacional dos Voluntários da ONU para 2026, mas a sua verdadeira exportação pode ser a sua metodologia.

Limitações e a Sombra do Esquecimento

A crítica mais substantiva ao America Gives não é sobre a sua intenção, mas sobre a sua profundidade. Pode um movimento que depende fortemente de gamificação – contadores nacionais, sorteios, insígnias – gerar uma ética de serviço duradoura e intrínseca? O risco é criar uma geração de "voluntários de evento", motivados pelo impulso momentâneo e pela recompensa extrínseca, em vez de cultivar o compromisso silencioso e contínuo que sustenta as comunidades ao longo de décadas. A parceria com a MLB e a Coca-Cola, por mais recursos que traga, também comercializa o gesto cívico, envolvendo-o numa aura de patrocínio corporativo que pode esvaziar o seu significado radical.

Há também uma tensão geográfica não resolvida. A iniciativa corre o perigo de se tornar mais visível e bem-sucedida em comunidades já organizadas e com recursos, ampliando, em vez de reduzir, a desigualdade cívica. Quantas horas serão registadas no Bronx em comparação com Scarsdale? Em comunidades rurais do Alabama versus subúrbios de Washington D.C.? O rastreador nacional mostrará números agregados, mas a sua distribuição geográfica e socioeconómica será o verdadeiro teste de equidade.

Finalmente, existe a ameaça omnipresente do esquecimento pós-2026. A história das comemorações nacionais está repleta de projectos ambiciosos que desapareceram sem deixar rasto após a data festiva. A America250 promete focar-se em hábitos duradouros, mas a máquina de marketing e o financiamento estão inevitavelmente ligados ao calendário do aniversário. Quando as luzes do 4 de Julho de 2026 se apagarem, a atenção do público e da imprensa dissipar-se-á. O desafio será manter o ímpeto quando o contador nacional deixar de ser uma novidade e se tornar, simplesmente, uma ferramenta.

Os próximos meses serão decisivos. O movimento não pode viver apenas do lançamento de Janeiro. Ele será testado e definido por uma série de marcos concretos: o impacto mensurável do dia nacional de serviço do Martin Luther King Jr. Day em Janeiro de 2026; a capacidade da Keep America Beautiful de se aproximar da sua meta de 250 milhões de peças de lixo recolhidas até à Primavera; a chegada física dos 250 camiões da JustServe aos bancos alimentares, um feito logístico que transforma dados digitais em alimentos reais. Cada um destes eventos é um capítulo na narrativa em construção.

A verdadeira reescrita da história, se ocorrer, não será anunciada. Será sentida na rotina. Será o som de uma pá a cavar a terra num jardim comunitário em Setembro de 2026, num sábado em que não há bandeiras a serem hasteadas nem discursos a serem proferidos, mas em que alguém, por hábito, foi ao site da America250, encontrou uma oportunidade e apareceu. Será o momento em que um funcionário municipal, ao preparar o orçamento para 2027, argumentar que deve alocar fundos para o coordenador de voluntários porque, no ano anterior, aquela plataforma trouxe dezenas de pessoas para ajudar. Será a memória muscular de uma nação aprendendo, de novo, a construir algo em conjunto, não por decreto, mas por um convite que, em 1 de Janeiro de 2026, foi aceite por uma primeira vaga de centenas de milhares.

O contador nacional continua a somar. O número, seja qual for quando você ler isto, é apenas um rasto digital. A história que ele tenta contar é feita de suor, terra debaixo das unhas, pacotes de comida empilhados, e do silêncio concentrado de quem ajuda um estranho. A pergunta final não é se 2026 será o maior ano de serviço. É se, depois de o ano terminar, o silêncio terá aprendido a persistir.

De Woodson aos Dias Atuais: O Mês da História Negra e a Identidade Americana

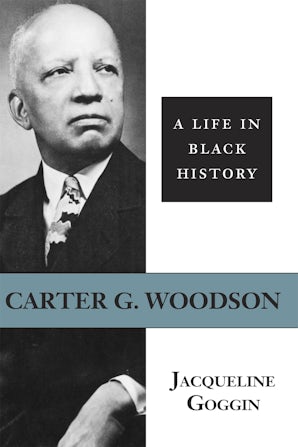

Fevereiro de 1926. O historiador Carter G. Woodson e a Associação para o Estudo da Vida e História Negra lançam um projeto aparentemente modesto: uma semana dedicada ao estudo da história negra. A data não era arbitrária. A “Negro History Week” cairia na semana dos aniversários de Frederick Douglass e Abraham Lincoln, duas figuras que, à época, simbolizavam para muitos a promessa de liberdade. O que começou como um esforço educacional meticuloso, porém marginal, transformou‑se meio século depois, em 1976, no Black History Month, um evento nacional. Essa transformação não é apenas sobre a expansão de sete dias para vinte e oito. É a história de como uma narrativa contrapública, criada para combater o apagamento, foi forçada a negociar seu lugar no centro da própria ideia de América.

A Semente Intencional: Woodson e a Engenharia da Memória

Carter Godwin Woodson não era um sonhador ingênuo. Era um doutor pela Universidade de Harvard, o segundo afro‑americano a conquistar tal título, depois de W.E.B. Du Bois. Sua ação foi uma cirurgia histórica de precisão. Ele diagnosticou uma doença nacional: a amnésia estrutural. Livros didáticos, a imprensa dominante, a academia – todo o aparato de produção de conhecimento – ou ignorava os negros ou os retratava como figuras passivas, inferiores, sem contribuição para a civilização. Essa ausência não era um acidente. Era um pilar de justificação para a desigualdade racial que persistia décadas após a abolição formal da escravidão.

O objetivo de Woodson era duplo e profundamente político. Externamente, tratava‑se de um argumento dirigido à América branca. A história provaria, com fatos e nomes, que os negros não eram meros espectadores, mas construtores fundamentais da nação. Inventores, soldados, artistas, agricultores. Se a identidade americana se construía sobre a noção de contribuição e mérito, Woodson apresentaria a fatura. Internamente, para a comunidade negra, o projeto era terapêutico e mobilizador. Tratava‑se de substituir a vergonha imposta pelo orgulho descoberto, de trocar a invisibilidade pela agência histórica.

“Para Woodson, a ‘Negro History Week’ nunca foi sobre nostalgia. Era um veículo de transformação racial permanente”, analisa um historiador do National Museum of African American History and Culture. “Ele usava o passado como um martelo para forjar um futuro diferente. Cada biografia de um inventor negro, cada relato de uma comunidade livre, era um golpe no mito da inferioridade e uma peça de evidência para reivindicar a cidadania plena.”

A escolha estratégica de celebrar em fevereiro, mês já carregado de simbolismo nacional (Lincoln), revela o cálculo de Woodson. Ele não buscava criar um enclave separatista de memória. Buscava infiltrar a narrativa nacional. Queria conectar a história negra aos marcos já consagrados pela América branca, forçando uma leitura integrada. A semana era um cavalo de Troia dentro do calendário cívico dos Estados Unidos.

Da Semana ao Mês: A Institucionalização de uma Contranarrativa

A adoção gradual da celebração por escolas e igrejas negras, primeiro no Sul e depois se espalhando pelo país, demonstrou uma fome profunda por essa narrativa. A semana de Woodson oferecia um currículo pronto, materiais, uma estrutura. Oferecia, acima de tudo, dignidade. Em 1976, no auge do Movimento pelos Direitos Civis e no ano do bicentenário dos Estados Unidos, a transformação era lógica. A ASALH, herdeira da organização de Woodson, liderou a expansão para um mês inteiro.

O contexto é crucial. A América, em seu aniversário de 200 anos, encarava um paradoxo. Celebrava os ideais de liberdade e democracia enquanto lutava para integrar plenamente os cidadãos que haviam sido sistematicamente negados por esses mesmos ideais. Oficializar o Black History Month foi, simultaneamente, um gesto de reconciliação do estado e uma conquista do ativismo negro. Era a nação, de forma hesitante, reconhecendo que sua autoimagem estava incompleta – e que a cura para essa miopia estava na história que havia tentado suprimir.

“A ASALH nunca viu o mês como um fim, mas como um meio”, explica um documento da associação. “Os temas anuais que escolhemos – de ‘Black Resistance’ a ‘African Americans and the Arts’ – são um termômetro. Espelham como a consciência histórica negra evolui, como novos movimentos sociais pressionam e reconfiguram o que entendemos por identidade racial e nacional.”

A institucionalização trouxe visibilidade massiva. Também trouxe o risco da banalização. O perigo sempre presente era que fevereiro se tornasse um gueto temporal, um mês para “falar dos negros” e depois retornar à “história normal” – isto é, branca – em março. Woodson temia isso. Ele previra que a semana seria desnecessária quando a história negra fosse integralmente incorporada ao corpo da história americana. O fato de o mês permanecer necessário quase cem anos depois é a medida exata do fracasso em atingir esse objetivo.

O Mecanismo da Identidade: Como um Mês (Re)Constrói uma Nação

Qual é, então, a função real do Black History Month na forja da identidade americana? Ele opera em pelo menos três níveis interligados: o reparador, o revelador e o projetivo.

No nível reparador, o mês tenta corrigir um déficit de informação. É a resposta mais direta ao apagamento. Nomes como Garrett Morgan (inventor do semáforo moderno e da máscara de gás), Dr. Charles Drew (pioneiro dos bancos de sangue) ou Katherine Johnson (a matemática da NASA) entram no repertório coletivo. Essa função é básica, quase pedagógica, mas fundamental. Você não pode se identificar com uma história que não conhece.

O nível revelador é mais profundo e desconfortável. A história negra, quando estudada seriamente, não se limita a adicionar heróis negros a um panteão estático. Ela desarruma a narrativa nacional confortável. Expõe as contradições constitutivas dos EUA. A Revolução Americana que proclamava a liberdade foi liderada por proprietários de escravizados. A riqueza econômica do século XIX foi irrigada pelo algodão colhido sob chibata. A segregação legal (Jim Crow) foi a lei da terra por um século após a emancipação. Nesse sentido, o Black History Month força um exercício de honestidade nacional. Ele questiona: que tipo de identidade pode surgir de um passado tão fracturado?

Finalmente, o nível projetivo. Aqui, o mês deixa de ser sobre o passado e se torna sobre o futuro. Ao destacar a resiliência, a inovação e a luta por justiça, ele oferece um roteiro. A narrativa deixa de ser “isto é o que sofremos” e se torna “isto é como resistimos, criamos e transformamos”. É a partir dessa história que se constroem reivindicações políticas no presente. A luta por direitos civis nos anos 1960 não surgiu do nada – foi alimentada por uma consciência histórica cultivada em instituições como as que Woodson ajudou a criar.

A identidade americana, portanto, é tensionada por esse dispositivo de fevereiro. Ela é desafiada a se expandir, a abandonar a monocromia, a aceitar que sua grandeza e suas falhas catastróficas são produtos do mesmo tecido histórico – um tecido entrelaçado por fios brancos, negros, indígenas, e muitos outros. O mês é um espelho que recusa refletir apenas a face que a nação gostaria de ver. Ele mostra as cicatrizes. E, às vezes, mostra a força que veio delas.

A pergunta que fica, quase um século depois da semana inaugural de Woodson, é se os Estados Unidos estão finalmente prontos para ouvir o que esse espelho tem a dizer. Ou se, como veremos adiante, forças poderosas preferem quebrá-lo.

A Arquitetura de uma Contranarrativa: Institucionalização e Tensões

O salto de uma semana para um mês nacional em 1976 não foi um simples alongamento do calendário. Foi uma formalização política, um reconhecimento de que a narrativa de Woodson havia se tornado grande demais para ser ignorada. A proclamação do presidente Gerald Ford durante o bicentenário foi um ato carregado de simbolismo. Ao declarar que "a história negra é história americana", o estado tentou assimilar uma contranarrativa que, em sua essência, sempre foi uma crítica. Essa institucionalização trouxe recursos, visibilidade e um paradoxo persistente: como uma celebração criada para desafiar o establishment pode funcionar dentro dele sem ser domesticada?

A resposta está nos números e na penetração concreta. De uma presença curricular praticamente nula em 1926, chegamos a um cenário onde 87% das escolas públicas americanas incluem conteúdo de história negra, segundo pesquisa da NAACP em 2022. O investimento em programas educacionais relacionados beira os 2,3 bilhões de dólares. A indústria editorial gira em torno de 1,8 bilhão de dólares em vendas anuais de livros sobre o tema. Esses dados demonstram uma vitória material inegável da visão de Woodson. A história negra saiu dos círculos fechados da ASALH e invadiu o mainstream.

"Nós não precisamos de integração. Precisamos de história." — Carter G. Woodson, Discurso de 1933

Mas a massificação trouxe o risco da diluição. O que Woodson idealizou como um "veículo de transformação racial permanente" pode se tornar, em mãos desatentas, um exercício de tokenização. A crítica da acadêmica Saidiya Hartman corta como uma navalha: ela vê o mês como um "sintoma da doença, não a cura". O perigo é real. Empresas que em fevereiro destacam ícones negros em suas campanhas, mas que em março retomam práticas corporativas excludentes, reduzem a complexidade da luta histórica a uma peça de marketing. A celebração vira um ritual de absolvição barata, não um convite à reflexão estrutural.

Essa tensão entre incorporação e resistência define a fase atual. A criação de mais de 200 departamentos de Estudos Afro-Americanos em universidades é uma conquista monumental. Eles produziram o aumento de 340% em artigos acadêmicos sobre a temática desde 1976. No entanto, esses mesmos departamentos frequentemente lutam por orçamentos e enfrentam questionamentos sobre sua "relevância" em tempos de ataques à chamada "teoria racial crítica". A institucionalização forneceu uma plataforma, mas não garantiu a imunidade.

O Debate Historiográfico: Progresso, Tokenização ou Revolução?

A academia se divide em três correntes principais sobre o significado atual do Black History Month. A primeira, a "narrativa de progresso linear", defendida por figuras como Henry Louis Gates Jr., enfatiza as mudanças concretas. Eles apontam para a cronologia: de 1915 a 2024, de um grupo de estudiosos para uma celebração global em mais de 50 países. O aumento de 156% no turismo histórico em sítios relacionados à história negra desde 2000 é, para eles, prova de um apetite público genuíno e de uma integração em curso.

A segunda corrente, a "crítica da tokenização", é mais cética. Seguindo o espírito da fala de Hartman, seus proponentes questionam se o confinamento simbólico a fevereiro não perpetua a marginalização que Woodson queria erradicar. Eles perguntam: a valorização de heróis individuais (o "panteão dos notáveis") não ofusca a história coletiva das massas, da resistência cotidiana, da violência estrutural? Esta visão vê o mês como uma válvula de escape que permite ao sistema acomodar a crítica sem mudar seus fundamentos.

"A história negra é a chave para compreender a história americana." — John Hope Franklin, autor de *Da Escravidão à Liberdade*

A terceira interpretação, a da "transformação radical", defendida por historiadores como Khalil Gibran Muhammad, vê potencial onde a segunda vê apenas cooptação. Para eles, o mês não é o fim, mas um ponto de entrada. A visibilidade massiva – os 10.000 artigos midiáticos anuais, as 500 milhões de visualizações em redes sociais – cria uma abertura. É uma brecha no consenso histórico, uma oportunidade anual para inserir conceitos como racismo estrutural, reparações e descolonização no debate público. O mês seria, então, uma plataforma tática, não um gueto.

Qual visão prevalece? Todas, simultaneamente. A realidade do Black History Month em 2024 é um palco de conflito. A mesma infraestrutura que permite a uma escola de subúrbio fazer uma apresentação superficial sobre Martin Luther King Jr. também permite que professores comprometidos introduzam aos alunos os trabalhos da historiadora Daina Ramey Berry sobre a agência de mulheres escravizadas ou as análises de Frank B. Wilderson III sobre a condição negra. A institucionalização é uma arena, não uma sentença.

As Frentes de Batalha Contemporâneas: Apagamento, Globalização e o Futuro

Enquanto alguns celebram a expansão global, uma guerra cultural fervilha no front doméstico. O movimento para restringir o ensino de raça e racismo, materializado em leis estaduais e em proibições de livros, é o contra-ataque mais direto à herança de Woodson. A ACLU descreve essas iniciativas como parte de um esforço coordenado para "apagar a história e a cultura negras". Esta não é uma discussão acadêmica pacata. É uma luta pelo controle da narrativa nacional, pela resposta à pergunta: quem somos nós como país?

Os dados de arquivamento digital, como o projeto da Universidade de Howard que digitalizou mais de 50.000 documentos de Woodson entre 2021 e 2024, tornam-se, então, atos de resistência. Cada carta, cada manuscrito disponibilizado online é um contra-ataque ao apagamento. Revelam, por exemplo, a influência subterrânea de Woodson em movimentos pan-africanos e de descolonização, uma conexão global que amplia ainda mais seu legado. Líderes como Kwame Nkrumah citavam suas ideias. O Brasil, com seu Dia da Consciência Negra em 20 de novembro, e Portugal, com iniciativas recentes, são ramificações dessa mesma árvore plantada em 1926.

"O mês de história negra é um sintoma da doença, não a cura." — Saidiya Hartman, acadêmica, em entrevista de 2019

A globalização da celebração é um fenômeno fascinante, mas levanta questões sobre apropriação e contexto. O que significa o Black History Month no Reino Unido, com sua história colonial específica, ou no Brasil, com seu mito da democracia racial? A adoção do modelo não é uma simples importação; é uma adaptação que força cada nação a confrontar seus próprios fantasmas raciais. A celebração funciona como um espelho global, refletindo diferentes formas de exclusão e resistência.

O desenvolvimento mais significativo, porém, pode ser a mudança de foco impulsionada pela interseccionalidade. A história negra contada hoje é menos monolítica. Inclui as narrativas antes marginalizadas de mulheres negras – co-arquitetas do movimento, como Jessie Fauset e Mary Church Terrell, e não meras participantes. Inclui as experiências da comunidade LGBTQ+ negra, de imigrantes negros, da diáspora caribenha. Essa complexificação é um antídoto contra a tokenização. Dificulta reduzir a "experiência negra" a uma só história heróica e palatável.

"Se uma raça não tem história, se não tem nada que demonstre que sua linha de ancestrais realizou algo de importância, então essa raça é condenada a ocupar um lugar subordinado na civilização." — Carter G. Woodson, no manifesto de *The Journal of Negro History*, 1916

A pergunta que se impõe agora é brutal: o Black History Month se tornou grande demais para falhar, ou grande demais para ter sucesso? Sua superfície é enorme – celebrado por presidentes, corporações e escolas. Mas essa mesma superfície pode ser apenas isso: uma superfície. O verdadeiro teste não está nos números de fevereiro, mas no que acontece em agosto. Não está na venda de livros, mas na integração dessas narrativas nos códigos de construção, nos manuais de política econômica, nos critérios de concessão de empréstimos. A visão de Woodson era de uma reeducação nacional. O que temos, até agora, é uma celebração anual. Entre uma coisa e outra há um abismo que apenas a vontade política genuína pode atravessar.

A ironia final é que o sucesso quantitativo do mês – sua onipresença midiática, seu apelo corporativo – cria a condição perfeita para seu esvaziamento qualitativo. O desafio para os próximos cem anos não é fazer o Black History Month maior. É torná-lo desnecessário. E para isso, é preciso ir muito além da celebração, rumo à transformação que seu fundador, no fundo, sempre demandou.

O Significado Profundo: Uma Luta pela Alma da Narrativa Nacional

A relevância do Black History Month transcende em muito a celebração de feitos históricos. Em seu cerne, trata-se de uma batalha metafísica pela alma da narrativa americana. O que está em jogo não é apenas quem é lembrado, mas qual é a natureza da própria memória coletiva. A América constrói sua identidade através de histórias – o Êxodo Puritano, a Revolução, a Fronteira. A insistência de Woodson em injetar a história negra nessa corrente foi um ato de subversão criativa. Ele forçou o país a confrontar uma verdade inconveniente: sua grandeza e seu pecado original são gêmeos siameses, inseparáveis.

O impacto cultural é mensurável e profundo. A indústria do entretenimento, que por décadas relegou personagens negros a estereótipos, hoje vê em histórias como as de Harriet Tubman ou da luta por Selma não apenas conteúdo, mas lucro – gerando 4,2 bilhões de dólares em 2023. Isso não é mero capitalismo. É um sinal de que o apetite público foi reeducado, em parte, pelo trabalho persistente de décadas de fevereiros consecutivos. A proliferação de 150 cursos online sobre o tema em plataformas globais democratiza um conhecimento que antes estava trancado em arquivos acadêmicos. O legado é uma paisagem midiática alterada, onde a experiência negra não é mais um nicho, mas um pilar central da narrativa cultural americana vendável no mundo.

"A história é a base de toda a consciência nacional." — W.E.B. Du Bois, em *As Almas do Povo Negro* (1903)

Mas o significado mais crucial é político. Em um momento de polarização extrema, onde discursos sobre "fazer a América grande novamente" frequentemente apelam para uma nostalgia de um passado branqueado, a história negra funciona como um antídoto factual. Ela fornece o contexto sem o qual debates sobre brutalidade policial, desigualdade de riqueza e representação política são exercícios fúteis. Ela conecta os pontos entre o código de escravos de 1705, as leis de Jim Crow de 1896 e o encarceramento em massa do século XXI. Sem essa linha do tempo, a discussão racial americana flutua no ar, desconectada de suas causas estruturais. O mês, portanto, mantém viva a memória necessária para qualquer projeto sério de reparação ou reconciliação – mesmo que o próprio projeto continue adiado.

Críticas e Limitações: O Preço da Institucionalização

Apesar de seu poder, o Black History Month carrega falhas intrínsecas que seus defensores mais sérios não podem ignorar. A crítica mais contundente é a da compartimentalização. Ao designar fevereiro como o mês oficial, criou-se uma licença tácita para a negligência nos outros onze. Escolas cumprem sua "obrigação" diversidade em fevereiro com apresentações e murais, apenas para retornar a um currículo eurocêntrico em março. Essa dinâmica transforma uma história viva em uma unidade curricular, um evento a ser marcado na agenda, não uma lente permanente para se entender o mundo.

Outra fraqueza reside na tendência ao excepcionalismo heroico. A ênfase em figuras como Martin Luther King Jr., Rosa Parks e George Washington Carver, embora vital, pode criar inadvertidamente uma narrativa de progresso dependente de indivíduos extraordinários. Isso ofusca a resistência coletiva, as comunidades anônimas, as lutas cotidianas que sustentaram os movimentos. A história se torna uma galeria de santos, não um registro da agência popular. Essa abordagem, por mais inspiradora que seja, pode desmobilizar ao sugerir que a mudança é obra de gigantes, não de cidadãos comuns.

Há também o risco real da co-optação comercial. Quando grandes corporações, sem histórico de equidade racial interna, lançam campanhes publicitárias temáticas em fevereiro, eles praticam um capitalismo racial que inverte o propósito original. A história de luta contra a exploração econômica é usada para vender produtos. A resistência é empacotada e comercializada, seu fio desafiador amaciado para não perturbar o consumidor. Este é talvez o paradoxo mais amargo: um instrumento criado para criticar as estruturas de poder americano tornou-se, em alguns casos, um acessório delas.

Finalmente, a celebração enfrenta o desafio da fragmentação da experiência negra. A ênfase em uma "história negra" singular pode homogeneizar uma comunidade incrivelmente diversa – compostas por descendentes de escravizados americanos, imigrantes recentes do Caribe e da África, indivíduos multiétnicos. A narrativa unificadora que foi necessária em 1926 pode, em 2024, precisar de nuances adicionais para não silenciar vozes dentro da própria comunidade que busca representar.

Olhando Adiante: O Futuro da Memória em um País Dividido

O caminho à frente será definido por combates concretos, não por sentimentos difusos. Em 2025, observaremos a implementação ou o bloqueio de leis estaduais que buscam criminalizar o ensino de "conceitos divisivos" sobre raça. Cada audiência legislativa, cada reunião de conselho escolar, será um campo de batalha pelo legado de Woodson. Projetos de digitalização de arquivos, como os conduzidos pela Biblioteca do Congresso e pelo Centro Schomburg, continuarão a desenterrar documentos, tornando o apagamento histórico cada vez mais difícil. A próxima fronteira está na realidade virtual e aumentada, com instituições como o NMAAHC já desenvolvendo experiências imersivas que prometem transportar os alunos para momentos-chave, uma evolução tecnológica da missão educacional original.

A tendência mais promissora é a pressão pela integração curricular total. O movimento "Black History is American History – Every Month" ganha força não como um apelo, mas como uma exigência política. O teste decisivo virá na próxima revisão dos padrões educacionais nacionais, prevista para discussão ampla até final de 2025. Se a história negra for relegada a um capítulo opcional, a visão de Woodson terá falhado. Se for tecida como um fio indispensável na tapeçaria da narrativa nacional – mencionada nas aulas sobre a Revolução Industrial, na expansão para o Oeste, na Segunda Guerra Mundial – então o mês terá cumprido sua função paradoxal: tornar-se obsoleto.

A celebração global continuará a se adaptar. No Brasil, a programação do Dia da Consciência Negra em 20 de novembro de 2025 inevitavelmente refletirá os debates locais sobre cotas e violência policial. No Reino Unido, outubro será um momento para reavaliar o legado colonial à luz de novos estudos. Cada adaptação prova a resiliência do núcleo da ideia: que a cura para o preconceito começa com a verdade histórica.

O que começou em 2 de fevereiro de 1926 como uma semana de estudo meticuloso tornou-se um fenômeno global. Mas sua medida de sucesso final não está na quantidade de países que a adotam, nem no volume de vendas de livros. Está em uma pergunta simples que qualquer estudante americano deveria ser capaz de responder: você pode contar a história deste país sem nós? Quando a resposta for um "não" inequívoco, ecoando não apenas em fevereiro, mas em todas as salas de aula, em todos os meses, em todos os cantos da consciência nacional, então o trabalho de Carter G. Woodson estará finalmente completo. Até lá, fevereiro permanece, um farol anual e um lembrete urgente do que ainda precisa ser feito.

Dia de Martin Luther King 2026: A Missão Possível Continua

O silêncio na Esplanada do Templo do King Center, em Atlanta, às 10h de uma manhã de janeiro, é denso. Um véu de geada cai sobre o espelho d'água que reflete o túmulo de mármore branco. Nele, uma inscrição simples: “Free at last, free at last, thank God Almighty I’m free at last.”

Em 19 de janeiro de 2026, a nação americana para. Oficialmente, pela 40ª vez. Mas o que significa este feriado federal agora, seis décadas após os discursos que balançaram as estruturas de um país e quase quarenta anos após sua criação? A resposta não está apenas na pausa, mas no movimento. Está inscrita no tema estratégico do King Center para 2026: “Missão Possível II: Construindo Comunidade, Unindo uma Nação pelo Caminho da Não-Violência”. Não é uma mera celebração. É um plano de ação.

Mais que um Feriado: A Gênese de um Dia Nacional

A jornada para criar o Dia de Martin Luther King Jr. começou no instante em que a notícia de seu assassinato, em 4 de abril de 1968, varreu o país. A dor coletiva exigia um marco permanente. Mas a batalha política que se seguiu durou quinze anos. A oposição foi feroz, citando custos e questionando o mérito de um feriado para um cidadão privado.

O ímpeto final veio de um lugar inesperado: o estado de Indiana. A Representante Katie Hall, uma democrata afro-americana de Gary, assumiu a liderança do projeto de lei na Câmara. A votação histórica aconteceu em 2 de agosto de 1983. O placar, 338 a 90, foi um retumbante e contundente sinal do Congresso. O Senado seguiu o exemplo em 19 de outubro, com uma votação de 78 a 22. A pressão popular, impulsionada pela música "Happy Birthday" de Stevie Wonder e por uma petição com seis milhões de assinaturas, foi irresistível.

“A assinatura da lei pelo Presidente Reagan em 2 de novembro de 1983 não foi um ponto final, mas um ponto de partida”, analisa a Dra. Helena Martins, historiadora dos movimentos sociais na Universidade de São Paulo. “Foi a institucionalização de uma luta. O Estado reconhecia, finalmente, que a busca por justiça racial era parte central da narrativa americana, não um capítulo à parte.”

O primeiro feriado oficial foi observado em 20 de janeiro de 1986. Mas a unificação foi lenta. Alguns estados resistiram, criando feriados genéricos ou combinando a data com outras figuras. Apenas em 2000, com a adesão da Carolina do Sul, todos os 50 estados passaram a reconhecer o dia oficialmente, pelo seu nome correto. Essa resistência inicial ecoa, de forma distorcida, nos debates atuais sobre qual história merece ser lembrada em feriados nacionais.

O Quebra-Cabeça de 2026: Data, Significado e um Aniversário Crucial

Em 2026, o feriado federal cai na terceira segunda-feira de janeiro, dia 19. O aniversário real de King, 15 de janeiro, passa em meio à semana. Essa flutuação no calendário, estabelecida pelo Uniform Monday Holiday Act, é frequentemente criticada por diluir o significado histórico específico. Mas também possibilitou algo: um fim de semana prolongado dedicado não ao lazer, mas ao serviço. O “Dia de Serviço” de MLK tornou-se um pilar, transformando memória em ação concreta.

Enquanto isso, em Minnesota, o ar está carregado de um significado numérico diferente. O estado celebra o 40º aniversário de sua comemoração oficial, uma das mais antigas e robustas do país. A programação de uma semana, de 14 a 19 de janeiro, é um microcosmo do que o feriado representa hoje.

Há passeios por marcos históricos da comunidade negra de Saint Paul. Há uma feira de carreiras focada em equidade. Há uma cúpula da juventude que discute justiça ambiental. E há, claro, a marcha comunitária. Não é uma réplica da Marcha sobre Washington. É uma manifestação adaptada, que agora carrega cartazes sobre soberania indígena, direitos de transição de gênero e reforma da justiça criminal.

“O que vemos em Minnesota, e crescentemente em todo o país, é a expansão orgânica do sonho de King”, observa o sociólogo Carlos Mendes, que estuda a evolução dos movimentos civis. “A ‘Comunidade Amada’ que ele visionou não era um clube exclusivo dos direitos civis dos anos 60. Era um quadro universal. Cada geração subsequente encontra novas vozes para preencher esse quadro. Os direitos LGBTQ+, a defesa da terra indígena, a justiça para pessoas com deficiência – todas são extensões lógicas da busca fundamental por dignidade humana.”

Instituições culturais abraçam essa missão educativa. O National Constitution Center, na Filadélfia, oferecerá entrada gratuita durante todo o dia 19 de janeiro, com performances imersivas que colocam os discursos de King em diálogo com a Carta de Direitos. É uma tentativa explícita de reposicioná-lo não como uma figura à parte da história americana, mas como seu intérprete constitucional mais profundo.

O feriado, portanto, bifurcou-se. Num pólo, a reverência silenciosa em Atlanta. No outro, o ruído vibrante de milhares de ações locais, debates escolares e projetos de revitalização urbana. O fio que os conecta é a crença, articulada no tema de 2026, de que unir uma nação não é sobre homogenizar pensamentos, mas sobre canalizar divergências para a ação não-violenta e construtiva. A missão, insistem os organizadores, ainda é possível. Mas o manual de instruções precisa de atualizações constantes.